In Conversation: ジョン・サイパル × エリオット・アーウィット

「ライカI」誕生100周年を記念し、ライカを象徴する写真家エリオット・アーウィットと、アメリカ人写真家ジョン・サイパルが写真による対話を繰り広げます。本展は10月1日から、ライカギャラリー表参道で開催しています。

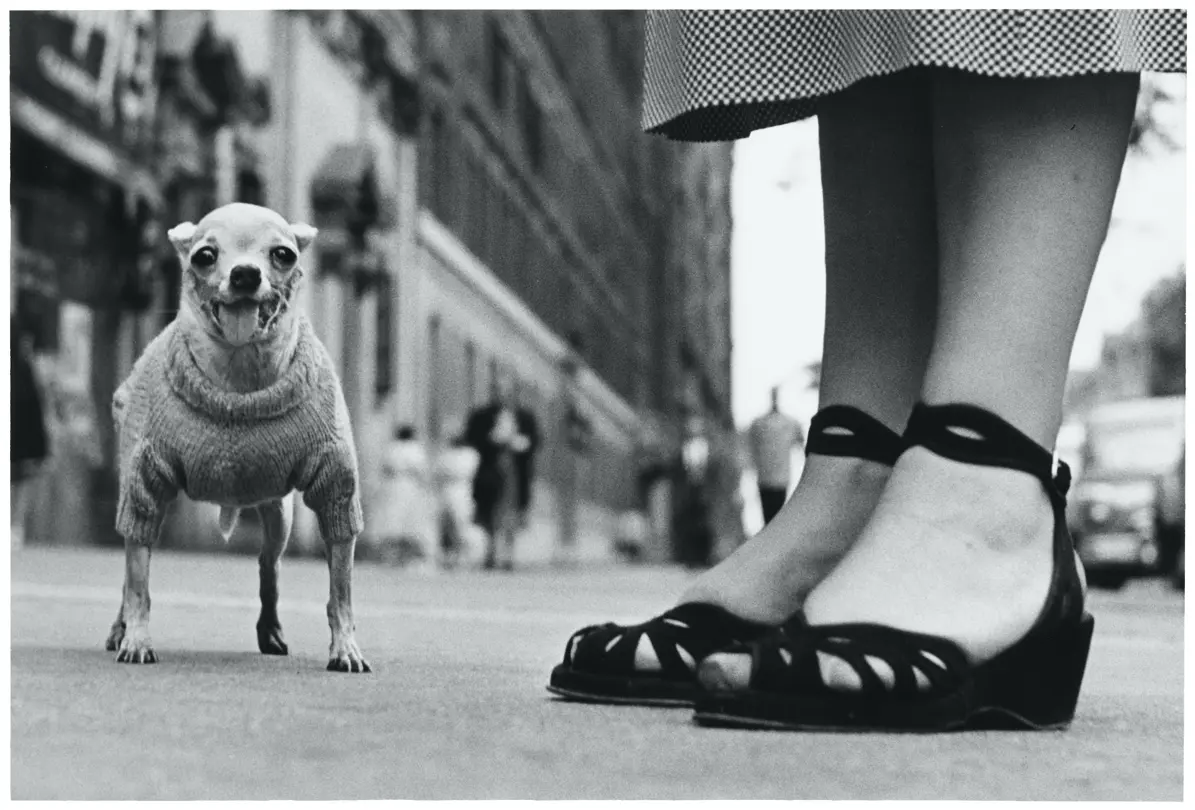

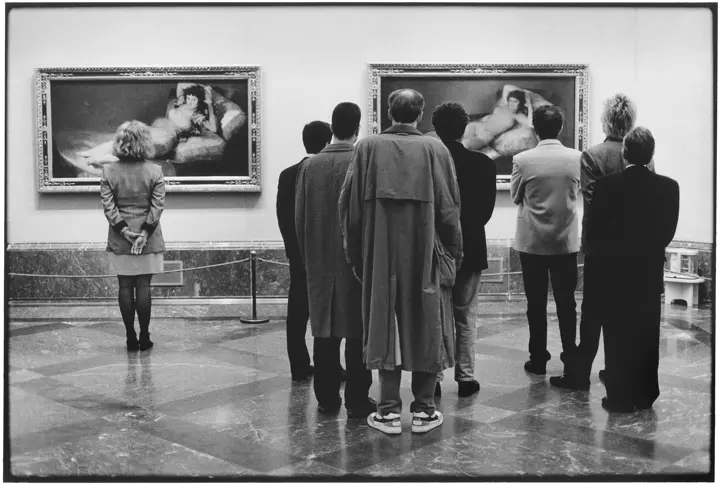

エリオット・アーウィットは、とりわけ犬を題材としたモノクローム写真を中心に、詩的なストリートフォトグラフィーで広く知られています。さらに著名人のポートレートや、歴史的に重要な出来事の記録も数多く手がけてきました。一方、ジョン・サイパルもストリートフォトグラフィーを主軸としつつ、東京という都市を舞台に、スタイルやファッション、そして特別な人々へのまなざしを向けた作品を生み出しています。今回、両者が「ライカI」誕生100周年を記念した写真による対話で出会い、東京において新たな写真コミュニケーションを生み出します。

© John Sypal

100周年を迎えたライカについて、どのように感じていますか?

私は35mm判フィルム写真に取り組んでいますが、ライカが今日に至るまで新しい35mm判フィルムカメラをつくり続けている、最後の大手カメラメーカーであることには本当に驚かされます。ただ、私にとって大切なのは技術面だけではありません。2022年にウェッツラーのLeica Weltを訪れたとき、展示やスタッフの姿勢を通じて、このライカがいかに情熱をもってあらゆる面で写真と結びついているかを強く実感しました。エルンスト・ライツ・ミュージアムでの展示は、写真の本質を伝える魅力的かつ情報量豊富なもので、素晴らしかったです。過去100年を振り返ると、ライカの貢献によって写真は間違いなく、より豊かで、より力強く、そしてより満ち足りたものになったと確信しています。

「ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード」の受賞者の中で、特に影響を受けた写真家はいますか?

ライカのウェブサイトに掲載されているエリオット・アーウィットの素晴らしい言葉があります。「写真はいたってシンプルなもの──目にしたものに反応するだけだ」。まさにこれこそ、長い間私自身のアプローチでもありました。アーウィットの作品は、スナップショットこそが写真の最も純粋な、同時に最も興味深いかたちである可能性を示唆しています。写真表現が技術的にも芸術的にも進化を続ける中で、20世紀におけるアーウィットの視点からどんな教訓を21世紀へ伝えていくべきかを考えることは、とても価値のあることだと思います。彼のもつ思いやり、好奇心、そしてユーモアの感覚は、当時と同じくらい、あるいはそれ以上に、今の時代に必要とされているのではないでしょうか。

© John Sypal

展示作品のテーマは何ですか?

私たちの写真には、子ども、犬、そして都市での暮らしといった、見る人がすぐに気づくであろう視覚的な要素がいくつも含まれています。しかし、私が本当に望んでいるのは、世界の人々が分かち合えるちょっとした微笑みのような反応です。私たちはどちらも、人間に惹かれる部分を持っています。世界の美しさやユーモアは、記録され、称えられるに値するものだと思うのです。

© John Sypal

撮影にはどのカメラを使用しましたか?

「ライカMP」または「ライカM6」を使って撮影しました。レンズは主にズミクロンです。私にとって35mmレンズを装着したアナログのM型ライカこそが、最もクリアで自然な写真表現を可能にしてくれるのです。フィルムは自宅で現像し、その後暗室でコンタクトプリントを作り、さらに引き伸ばしを行います。私のプロセスは極めて伝統的ですが、そのサイクルのすべてを心から楽しんでいます。撮影、現像、プリント、そして再び撮影と、常に何かやることがあるのが魅力なのです。

インスピレーションの源は何ですか?

カメラを手にして街を歩くだけで、自然とインスピレーションは生まれます。写真に対する期待が少なければ少ないほど、世界はより魅力的で刺激に満ちあふれて見え、とりわけファインダーを通すとその感覚が強まります。私はただ、被写体が自分の前に現れるのを受け入れるだけです。

東京はさまざまな展示や写真集との出会いにあふれ、尽きることのない刺激を与えてくれます。日本には豊かな写真の歴史と写真コミュニティがあり、その一員であることに責任を感じると同時に、大きなインスピレーションを得ています。さらに私は、20世紀の家族アルバムに残された匿名のアマチュアによるスナップショットにも強く惹かれます。そこにはダイレクトな、偶然や特定の出来事から生まれた瞬間が刻まれており、その真実味こそが私を引きつけてやまないのです。

© Elliott Erwitt/MAGNUM PHOTOS, Leica Hall of Fame Award 2023, Leica Gallery Wetzlar 2023

今回展示されるアーウィットの作品の中で一番好きなものはどれですか?また、その理由を簡単に教えてください。

アーウィットの「膝の上にブルドッグを抱えた男性」の写真は、思わず二度見してしまうような、数少ない特別な作品のひとつです。カメラが捉える、あるいは生み出す「視覚的な違和感」をまさに体現しています。今回のプロジェクトのために自分のアーカイブを見返していたとき、10年ほど前に撮った一枚を見つけました。近所の方の腕の中にいた柴犬の写真です。私はその瞬間、本能的にシャッターを切りました。後になってコンタクトプリントを見て初めて、この写真がアーウィットのあの名作を強く想起させることに気づいたのです。私たちの写真を並べて見ると、写真とは時間を超えて続いていく「イメージによる対話」であることを示唆しているように思えます。

写真展では世代間での視覚を通じた対話がテーマですが、どのようなアプローチをとりましたか?

このプロジェクトは大きな名誉であると同時に、大きな挑戦でもありました。最初から「エリオット・アーウィット風の写真」を撮ろうとするのは間違ったアプローチだと分かっていました。私は自分の直感や好奇心に従うのが得意で、この自身に忠実な姿勢は、彼と私の共通点でもあります。ですから、特定の被写体や状況を追いかけるのではなく、自分の直感に委ねました。私の狙いは、時間や空間を超えて作品同士が対話を生み、その中で鑑賞者の心に何らかの気づきを与えることでした。

展示されているアーウィットの写真は、ライカが所有するプリントアーカイブからのもので、クラシックなゼラチンシルバープリントです。私自身も暗室でプリントを行うので、フィルムと暗室プリントを通じたつながりを実感でき、とても嬉しく思いました。ちなみに、彼のプリントはかなり大判です。そのため、私は彼とそのレガシーに敬意を払い、あえて自分の作品は小さめの11×14インチの紙にプリントし、さらに数点の作品を追加して展示のバランスを取りました。このプリントサイズの違いと作品の流れの中に生まれるダイナミズムによって、鑑賞者に心地よいリズムを感じてもらえる展示になったと思います。

この対話で見えてきた共通点や相違点は何ですか?

鑑賞者の方々には、アーウィットの写真の中に「人間に対する共通の楽観」と「現実以上に意味を帯びる瞬間を写真に残すことへの価値」を見出して欲しいと思っています。私たちはどちらも「ありのままの姿」に強く惹かれていますし、興味深い写真とは抽象的なアイデアからではなく、世界の特異性や困難と向き合う中で生まれるものだと信じています。そして写真には、ただそのままを楽しむために存在するもの、つまりよろこびを綴る簡潔なビジュアルポエムとしての側面もあるのです。

私たちの作品の大きな違いとしては、エリオット・アーウィットは歴史的な出来事や人物に数多く立ち会う機会を得てきた点が挙げられます。フルシチョフとニクソンを写したあの写真は、その最たる例でしょう。そんな機会とどう肩を並べられるというのでしょうか。さらに彼には、常に「適切な瞬間に、適切な場所にいる」という特別な才能があったのです。

写真は過去数十年でどのように変化したと思いますか?

今日では、写真家一人ひとりが自らの時代における状況、可能性、そして制約と向き合うことが求められています。私たちは、与えられた「時代」と「社会」とともに歩み、そこから作品を生み出していかなければならないのです。

今後の写真の可能性と課題についてどう考えますか?

私たちのスクリーンを埋め尽くすほど大量のAI生成画像があふれる現代において、「人間的な瞬間を捉えた本物の写真」の真実性は、これまで以上に価値を持つようになると思います。アーウィットの写真はまさにその象徴です。私たちの心を動かすのは、被写体や構図、階調や質感といった要素だけではなく、そこに宿る人間性です。もちろん、コンピュータプログラムにプロンプトを与えて「アーウィット風」の画像を生み出すことはできるでしょう。しかしそれは結局、どこか空虚で「本物」にはなり得ません。彼の作品の魅力、美しさ、優雅さ、そして温かさは、真実性に根ざしています。つまり、彼の目を通して見たものが実際に存在し、実際に起きた出来事であるという証拠そのものだということです。写真とは、個人の視点を通して提示されるひとつの「真実」であり、現実を称える表現。アーウィットの写真が教えてくれるのは、私たちの「現実の世界」こそが十分に豊かで価値あるものだということなのです。

© Elliott Erwitt/MAGNUM PHOTOS, Leica Hall of Fame Award 2023, Leica Gallery Wetzlar 2023

デジタルメディアの時代において、ギャラリーはどのような役割を果たすと思いますか? 特にご自身の作品にとってはどうでしょうか?

デジタルメディアがあふれる今だからこそ、ギャラリーの存在はこれまで以上に重要だと思います。映画をベッドの中でノートパソコンを開いて観たり、電車の中でスマートフォンで観たりすることはできますが、同じ映画を映画館で他の観客と一緒に鑑賞するのは、まったく別の次元の体験です。同じように、写真も、ギャラリーという専用の特別な空間の壁に展示されることで、より深く、集中して作品と向き合うことができます。

また、ギャラリーに足を運ぶという行為そのものにも特別な意味があると思います。そのために時間をつくり、実際に出向くことで得られる報酬があります。道中の高揚感、そして帰宅後に作品を振り返る余韻──それはデジタルでは得られない感覚です。それでも現状では、写真を直接鑑賞できるギャラリーはまだ少なく、この状況が将来改善されることを願っています。ギャラリーのもうひとつの大切な側面は「社交性」です。ギャラリーは、鑑賞者同士、それもしばしば初対面の人々が作品をきっかけに言葉を交わす場でもあります。私の経験では、そうした出会いや会話は、作品そのものと同じくらい豊かで実りあるものになり得ます。

もちろん、写真を鑑賞する環境には、その形式ごとに制限もあります。デジタルメディアは多くの場合、アルゴリズムに左右され、断片的で小さなイメージしか提示しません。一方、ギャラリーでのプリント鑑賞も、アクセスや時間、場所に制約があります。しかし私は、この制約をむしろ「解放的」だと感じます。余計な雑音がなく、ただ作品と向き合い、考えることに集中できるからです。

さらに、ギャラリーの良さは物理的な面にあります。作品に近づいたり、離れて全体を眺めたりすることで、本当の意味で写真を「体験」できます。特に魅力的なのは、壁に並んだ写真同士、あるいは空間を横断して響き合う思いがけないつながりです。そうした「見えない糸」のような関係性は、ギャラリーという場だからこそ生まれるものだと思います。

© John Sypal

© John Sypal

ジョン・サイパル

1979年、アメリカ・ネブラスカ州生まれ。2001年に写真を始め、2004年に日本へ移住後は東京のギャラリーで定期的に作品を発表している。2008年からは「Tokyo Camera Style」を通じて、日本の写真文化を世界へ紹介。2010年にはアーティスト運営による東京のトーテムポールフォトギャラリーに加わり、伝統的なフィルムや暗室技法を用いながら、毎年複数の個展を開催している。これまでに自身の写真集を5冊出版しているほか、写真集や写真展のレビューも数多く執筆している。

© Elliott Erwitt/MAGNUM PHOTOS, Leica Hall of Fame Award 2023, Leica Gallery Wetzlar 2023

エリオット・アーウィット

1928年7月26日、パリに生まれる。幼少期をミラノで過ごし、1938年に再びパリへ移り、翌年には一家でアメリカへ移住。そこで写真と出会う。1953年よりマグナム・フォトに所属し、数度にわたり会長を務める。報道の仕事と商業写真を行き来しつつ、常に自身の作品制作にも取り組んだ。1970年代には映像分野に力を入れ、ドキュメンタリーを制作。さらに1980年代には一連のテレビコメディ作品も手がけている。2023年、「ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード」を受賞。同年11月、ニューヨークで逝去。