In Conversation

「ライカI」誕生100周年を讃える対話がまた一つ始まります。ライカギャラリーメルボルンでは、ジェシー・ブリンクマン・エバンズとスティーブ・マッカリーの二人の作品が出会い、インスピレーション溢れる対話を繰り広げます。マッカリーは、独自の光の扱いと人間味溢れる印象的なポートレートで知られています。同様に、ブリンクマン・エバンズも光と色を巧みに操り人間と自然の相互作用を美しく演出します。その作品は、文化と人生の実存的意味の対比を浮かび上がらせます。

Jessie Brinkman Evans I Steve McCurry

100周年を迎えたライカについて、どのように感じていますか?

ライカの揺るぎない姿勢。あらゆる人生の瞬間を記録しようとする写真家たちへの深い敬意、そして完璧なまでに精密な機材を提供し続けるその取り組みが、100年という偉業の大きな原動力になっていると思います。ライカの製品が持つシンプルさと力には魔法のような魅力があります。ライカのツールを使っていると、自分のビジョンを具現化するというプロセスにおいて、常に柔軟かつ創造的であり続けることができるのです。

ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワードの受賞者の中で、特に影響を受けた写真家はいますか?

スティーブ・マッカリーの作品に初めて出会ったのは10代の終わり、まだ学生の頃だったと思います。ですから、マッカリーについて私が今ここで語るというのは何だか信じられない気持ちです。構図や光、色の美しさはもちろんですが、それ以上に彼の作品には、人々の間に生じるやりとりをつぶさに描き出す力が備わっています。それは、文化や言語、人間そのものへの深い好奇心から生まれるものであり、私たち全員を結びつけてくれるものです。自分自身が写真家としての道を模索するなかで、マッカリーの作品はいつも大きな刺激を与えてくれました。そして、写真を撮るという行為が、目の前にいる人や風景と、それを包む光との間で交わされる「ダンス」であることを、何度も思い出させてくれました。

Jessie Brinkman Evans

展示作品のテーマは何ですか?

今回展示している作品のテーマは、「文化」と「生きる意味」の間にあるコントラスト、そしてその関係性がひとりの人間にどのような影響を与えるか、という問いです。特に印象的な一枚に、グリーンランドの民族衣装をまとったフェロー諸島の少女の写真があります。この作品では、子ども時代という普遍的な体験を背景に、文化の共通点や交流の可能性を描いています。また同時に、こうしたイメージにしばしば潜んでいる「他者性」という見方を和らげ、異なる文化の間に橋を架けるような表現を目指しました。

どのカメラを使用しましたか? その理由は?

このプロジェクトでは、「ライカM11」「ライカM6」「ライカQ2」を使いました。例えば北極圏では、天候に大きく左右される独特のリズムで日々が流れていきます。そんな環境の中では、レンジファインダーカメラと3本のレンズ、そして「ライカQ2」という構成で、あえてゆっくりと向き合うスタイルに自然と移行していきました。それらの撮影機材を使うことで、被写体にじっくりと静かに向き合えると同時に、突発的な状況にも柔軟に対応できました。

インスピレーションの源は何ですか?

文学と芸術作品からひらめきを得ることが多いです。誰かが光や感情を自分なりの表現に変換する、そのプロセスに立ち会うたびに、大きな刺激をもらっています。また、母も一貫してインスピレーションを与えてくれる存在です。母の限りない好奇心、そして勇気からは大きな影響を受けましたし、今の私を形作ってくれたものでもあります。

今回展示されるマッカリーの作品の中で一番好きなものはどれですか?また、その理由を簡単に教えてください。

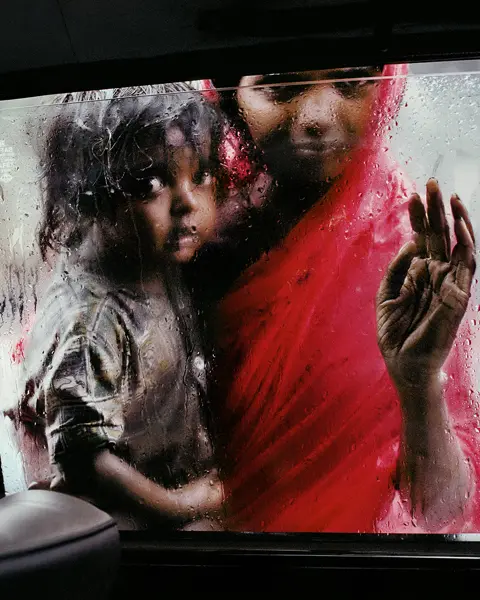

私が特に心惹かれる一枚は「車窓越しの母子」(ボンベイ・1993年)です。車の窓ガラスによって隔てられた母子のガラス越しの距離感と、母親の感情、子どもの無邪気さとが重なり合い、彼女たちの体験と私たち自身の体験との間にある溝を、そっと埋めてくれます。濡れた窓、母の手、そして開いた窓ガラス越しにわずかに見える彼女のまなざし。そのすべてが一つの物語となり、世界中の人々の心に響く、普遍的な共感を生み出しています。

Steve McCurry

写真展では世代間での視覚を通じた対話がテーマですが、どのようなアプローチをとりましたか?

写真家として私たちの間には世代の違いがありますし、社会における写真との関わり方も時代とともに大きく変化しています。それでも、私とマッカリーの作品には共通する軸があると感じています。それは「人間性」と「文化」、そして「つながり」というテーマです。この交差点にこそ、私たちが世界と関わり、言語や国境を越えて互いに理解し合おうとする根源的な力があると思うのです。

この対話で見えてきた共通点や相違点は何ですか?

このプロジェクトでは、グリーンランドの北極圏に暮らすコミュニティを舞台に、文化と場所との関係性を探りたいと考えました。特に、大地と深く結びついた暮らしをしている人々に焦点を当てています。私は普段から「光」と「空間」に強い関心があり、このシリーズでも北極圏ならではの色調を丁寧に表現しようと努めました。マッカリーの色使いとは明確に異なるものではありますが、私たちには「人間」という存在そのものへの共通した好奇心があります。人がどう他者と関わり、環境とつながっているのか。私たち二人は、その関係性を写真を通して見つめようとしているのだと思います。私たちの作品の根底にあるのは、「人と人との間に共通するもの」を見つけ出したいという思い。そして、写真という手段で人間の本質に迫ろうとする姿勢です。

写真は過去数十年でどのように変化したと思いますか?

今、写真はすぐに生み出せるものになっています。私が写真家としてのキャリアをスタートさせた頃とはまったく違います。撮影も発信もスピード感があり、それが私たちの写真との向き合い方にも影響を与えています。日々、膨大な数の画像にさらされている現代では、一枚の写真とじっくり向き合う時間がどうしても少なくなりがちだと思います。

今後の写真の可能性と課題についてどう考えますか?

写真の世界も、そして社会全体も、AI技術とそれが果たす役割について引き続きしっかりと考えていく必要があると思います。それは、アナログフィルムがいまだ根強い人気を誇り、撮る側と鑑賞する側の双方が、フィルムに刻まれた紛れもない人間の痕跡を高く評価しているということからも見て取れます。結局のところ、AIには絶対に真似できない部分があるのです。人間同士の真のつながりから生み出される作品は特にそうだと言えます。

デジタルメディアの時代において、ギャラリーはどのような役割を果たすと思いますか? 特にご自身の作品にとってはどうでしょうか?

ギャラリーは、これまでと同じく重要な役割を担っていると思います。デジタルの世界では、私たちは日々大量の画像にさらされていて、一枚一枚の写真と深く向き合うことが難しくなってしまっています。だからこそ、ギャラリーという静かな空間で、大きなサイズのプリント作品を前にじっくり向き合う体験は、今の時代にとってますます価値あるものなのです。デジタルの“ノイズ”をいったん脇に置いて、写真そのものに没入する。その時、写真は本当の意味で私たちの心にしっかりと届くのだと思います。

Steve McCurry

ジェシー・ブリンクマン・エバンズ

南カリフォルニアとオーストラリアにルーツを持ち、現在はメルボルン(オーストラリア)とセントジョンズ(カナダ)に在住。文化と人生の意味の交わりに焦点を当てた作品で知られる。ドキュメンタリーの手法で撮影することが多く、テクニックおよび美しさの両面から特に光と色調に力点を置く。長期にわたり北極の記録を収め続けている。また、スチールカメラマン、セットカメラマンとしても活躍。2023年には、メルボルン「No Vacancy Gallery」にて初の個展が開催された。

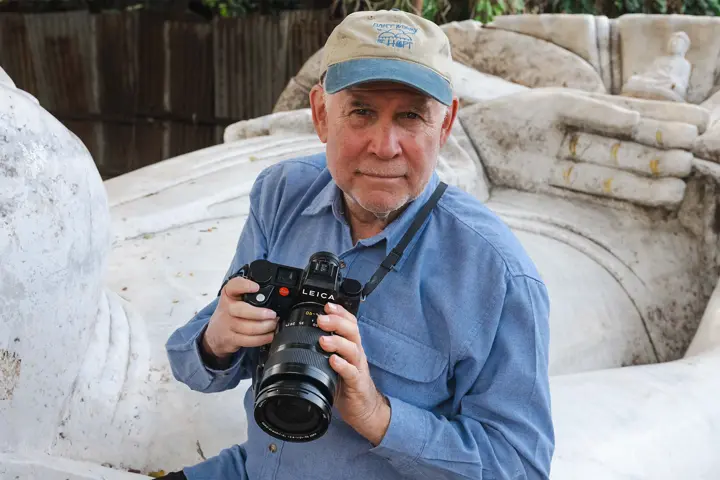

スティーブ・マッカリー

1950年、フィラデルフィア(アメリカ)生まれ。ペンシルバニア州立大学で映像と舞台芸術を学ぶ。『ナショナルジオグラフィック』誌の表紙を飾った「アフガニスタンの少女」(1984年)の撮影で有名な写真家・フォトジャーナリストであり、1986年よりマグナム・フォトに所属。数多くの賞を受賞し、なかでも「世界報道写真コンテスト」では4度の受賞歴を持つ。これまでに出版された写真集は20冊を超える。