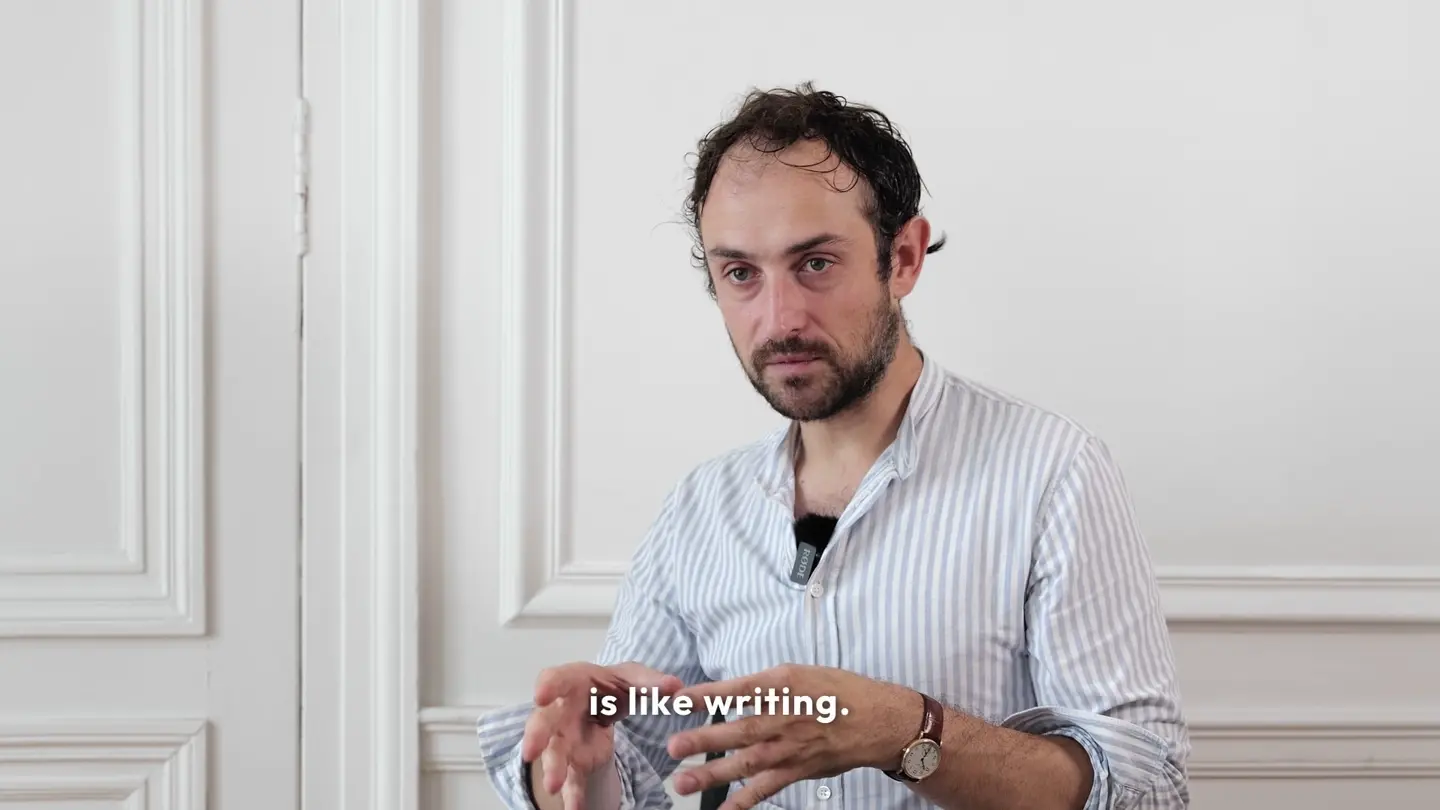

In Conversation:

エドゥアール・エリアスとトーマス・ヘプカー

「ライカI」誕生100周年を記念し、9月からライカギャラリーパリにて報道写真家エドゥアール・エリアスと、「ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード」受賞者であり、自らをアーティストではなく「イメージメーカー」と称すトーマス・ヘプカーの作品を展示します。

初の量産35mm判カメラによって、フォトジャーナリストたちは現場の空気に溶け込み、目立たず自在に対象に迫ることを可能にするツールを手にしました。ルポルタージュ写真というジャンルは、ライカフォトグラフィーを支える重要な柱のひとつとなっています。そのジャンルを代表する写真家のひとり、フランス人写真家エドゥアール・エリアスと、「ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード」受賞者のトーマス・ヘプカーが、ライカギャラリーにて写真を通じた対話を繰り広げます。二人の作品は、世界各地の戦地や危機的状況を捉え、歴史に痕跡を残す決定的瞬間を見る者の心に強く刻みつけるものです。「In Conversation」は、「ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード」受賞者の作品を現代の文脈と結びつけ捉え直すというコンセプトで、ライカギャラリーが毎月開催している写真展。「ライカI」誕生100周年に、またひとつ新たなオマージュを捧げます。

ライカ:ライカフォトグラフィーの100周年について、どのように感じていますか?

エドゥアール・エリアス: 1925年に初めて市場に登場した最初の「ライカI」は、軽量なうえ、1本のフィルムで多くの写真を撮ることができました。目の前に広がる決定的瞬間を捉えようとするフォトジャーナリストのためのツールが、ここに誕生したのです。ライカは、明確な意思を持ってライカMシステムを継承し続けてきました。それは、伝統的な焦点距離と「瞬間を予測して撮る」という写真術に基づく、ある種の撮影スタイルを守るためです。ライカのカメラで撮るということは、100年にわたり続いてきたひとつの写真文化の一部であり続ける、ということなのです。

「ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード」の受賞者の中で、特に影響を受けた写真家はいますか?

この対話で見えてきた共通点や相違点は何ですか?

受賞者である写真家たちは、写真のルールを再定義しただけでなく、感情や真実を捉えることにおいても先駆者でした。そしてそれを、シンプルでありながら精緻なテクニックによって成し遂げていたのです。彼らの作品からは、感覚を研ぎ澄まして周りの世界を観察すること、被写体とより丁寧に向き合うこと、そして一枚の写真が持つ力を決して過小評価してはならないということを学びました。また、技術的なアプローチにも刺激を受け、ライカのカメラでインスピレーションのままに撮ることの大切さを実感するようになりました。写真を「歴史を記録する手段」として真摯に向き合うその姿勢は、今も私の中で生き続けています。

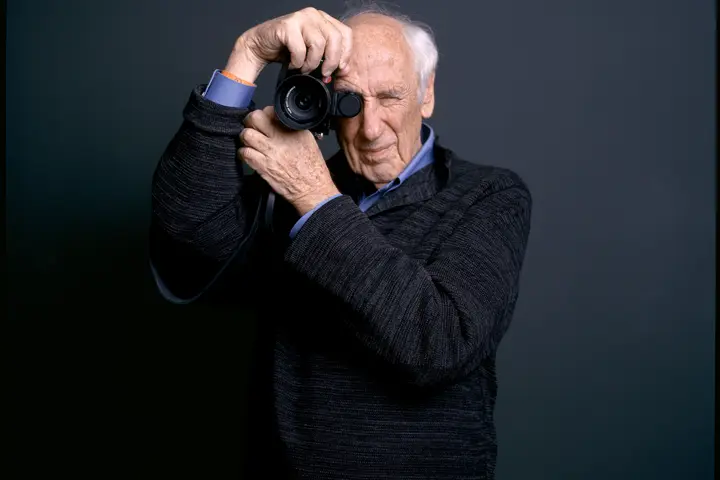

© Thomas Hoepker und Magnum Photos

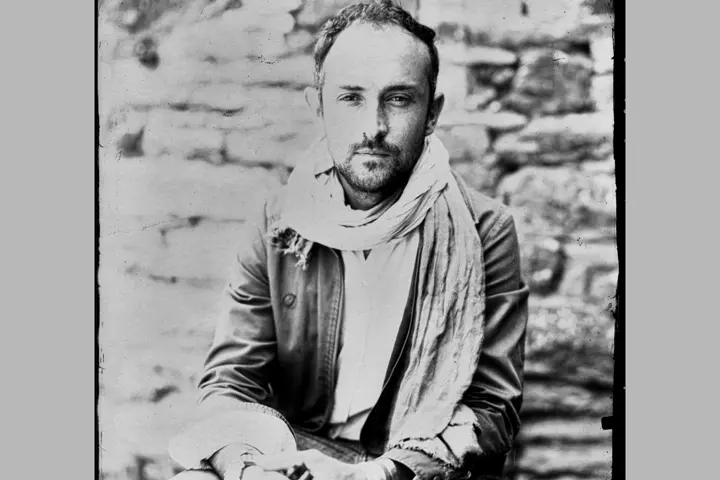

© Elias Edouard

展示作品のテーマは何ですか?

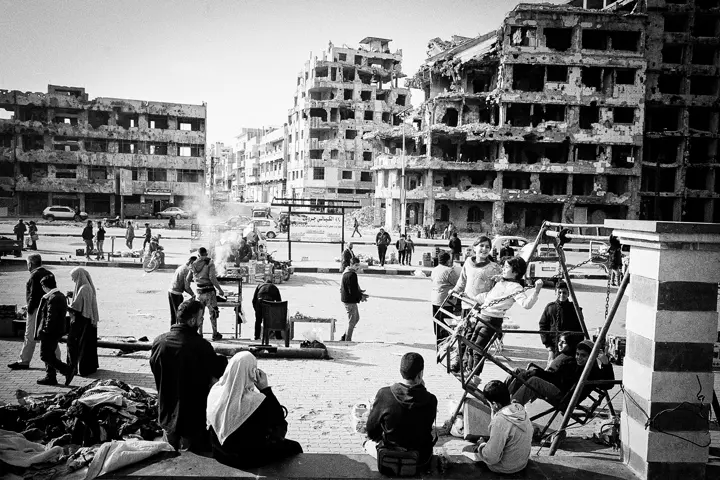

今回展示しているのは、2024年にバッシャール・アル=アサド政権が崩壊した後のシリアで撮影した作品です。『Syria, Year 0』と題し、10年以上にわたる戦争の痕跡を記録したプロジェクトで、打ち捨てられた牢獄、壊滅した都市群、権力機構の名残り、そして「存在しない」ということを実体的または象徴的に表すものをカメラに収めました。それは、キャプションのない廃墟を巡る旅です。政権が崩壊した時、何が残るのかを問い続ける旅でもあります。

写真展では世代間での視覚を通じた対話がテーマですが、どのようなアプローチをとりましたか?

この対話は、単に世代を比較するものではなく、「世界をどう見るか」という視点の連続性に焦点をあてたものだと捉えています。トーマス・ヘプカーと私は全く異なる時代や状況で活動してきましたが、作品において求める明晰さと対象との距離感には共通点があります。使用するツール、時代、そしてメディアは変化しましたが、ある種の身ぶりや、世界との向き合い方、それは変わるものではありません。そうした職人気質ともいえる姿勢こそが、世代を超えて受け継がれていくのだと思います。

インスピレーションの源は何ですか?

写真そのものと同じくらい、文学作品や歴史からもインスピレーションを得ています。クルツィオ・マラパルテ、ジョゼフ・ケッセル、エミール・ゾラ、トゥキディデス、W. G. セーバルトといった作家たちは、戦場写真家と同じくらい影響を受けた存在です。彼らに共通するのは、現実の複雑さを恐れることなく観察し、それを表現する力強さです。写真を撮るとは、ある種の手段を用いて「書く」ということです。「語彙」が豊富であればあるほど、既成の型を破り、自分だけの文法(=写真表現)を編み出すことができるのです。私は、さまざまな語り口やアプローチ、文体の多様性の中にインスピレーションを見出し、それを通じて自分自身の写真言語をかたちづくっていきたいと思っています。簡略化することなくストーリーを語り、説き伏せることなく物事を伝えることを目指しています。

© Elias Edouard

どのカメラを使用しましたか?その理由は?

シリアでのプロジェクトでは、主に「ライカMP」で28mmレンズとコダックのTri-X 400モノクロームフィルムを使い撮影しました。この構成は、不安定な環境下でも目立たず、堅牢で、かつ精度の高い撮影を可能にしてくれます。モノクロームフィルムでの撮影は、自然と撮影ペースを落とし、一定の規律や抑制を求められます。その結果、世界の見え方にも変化が生まれるのです。またこの方法は、20世紀のドキュメンタリー写真や戦争報道写真の伝統的なビジュアルを連想させます。こうした美学を通して私が描きたかったのは、繰り返される人類の悲劇でした。全体主義、産業の破壊、社会の崩壊など、すでにトゥキディデスが人類史で「繰り返される悲劇」として記したものでもあります。

写真は過去数十年でどのように変化したと思いますか?

今や写真というツールは、日常生活にすっかり溶け込んでいます。スマートフォンには、もはや“万能ツール”とも言える機能が備わっていて、あとはコーヒーメーカーがついていれば…というくらいでしょう。本格的な写真と、スマートフォンで気軽に撮る画像との境界は、ますます曖昧になっています。

こうした“写真の民主化”は、写真と私たちの関係性を根本から変えました。写真は今、どこにでもあり、簡単にできるもの、そして現われては消える儚い存在になっています。このことは、私たちが被写体に向ける眼差し、生み出す作品だけでなく、写真という媒体に対し抱いていた信頼感さえも変えました。写真がより身近なものになった一方で、その裏には代償もあります。写真表現における基準点が曖昧になり、形式的な厳密さが薄れ、美意識の均質化が進んだのです。しかし、それでもなお評価され、そしてこれからも評価され続けていくのは、どのような意図をもってその写真が撮られたかという点です。写真を特別なものにするのは、変わらずそこにあるのです。

© Thomas Hoepker und Magnum Photos

今後の写真の可能性と課題についてどう考えますか?

デジタル時代における最大の課題のひとつは、写真表現の均質化です。膨大な量の画像が日々生み出されていますが、それに伴って写真に対する意識や理解が深まっているとは言えません。私たちは今、後処理においても、美的な浅さと画一化の波にさらされています。かつては、フォーマットやフィルム、カメラの選択といった技術的制約が、写真家に創意工夫を促していました。それぞれのツールが、使う側に独自のルールやリズム、手法を求めていたのです。一方で、現代ではあらゆることが可能になり、その豊かさゆえに、かえって混乱や模倣を生み、視覚的に「心地よいだけ」の空間にとどまりがちです。それでも希望はあります。この雑多なノイズの中で、自分だけの「声」を見つけ出すこと。一枚の写真にじっくりと向き合うこと。そして、写真とは技術の問題ではなく、「意図」の問題であるという原点に立ち返ること。そこにこそ、この先の写真の可能性があると思います。

デジタルの時代において、ギャラリーはどのような役割を果たすと思いますか? 特にご自身の作品にとってはどうでしょうか?

ギャラリーは真の意味で“聖域”となる場を提供してくれます。静けさ、落ち着きの空間です。そこでは、写真を最も真実に近い形、時代に左右されない方法で見つめ直すことができます。私にとって、写真の決め手となるのは、撮影と現像のバランスです。撮影だけでなく、現像のタイミングも同程度に重要で、それらの絶妙な配合で、成功する一枚が生まれます。デジタル技術を駆使した撮影は効率がいいですが、時代を経ても存在し続けるたとえばクラシックなアナログプリントやフォトエッセイ、感情的な深みを「手触り」で伝えることはできません。ギャラリーは、写真の可能性をあらゆる面から引き出します。写真が本来のスケール感を取り戻し、展示の配置や空間との対話を通じて、より豊かな視覚体験が生まれます。一方で、デジタルプラットフォームでは、作品の見せ方がアルゴリズムや編集機能によって決められることが多く、写真そのものと向き合うための“直接的な関係性”が失われがちです。

© Sebastien Bergeron

エドゥアール・エリアス

1991年ニーム(フランス)生まれ。エジプトで10年間を過ごした後、ナンシー(フランス)にある美術学校エコール・ド・コンデ(École de Condé)で写真を学ぶ。トルコの難民キャンプについてのルポルタージュ制作後、シリアにおける内戦の記録を撮り始める。シリア国内で10カ月の投獄を経験。作品は、『Spiegel』、『Paris Match』、『Sunday Times Magazine』に掲載されている。

© Arne Wesenberg

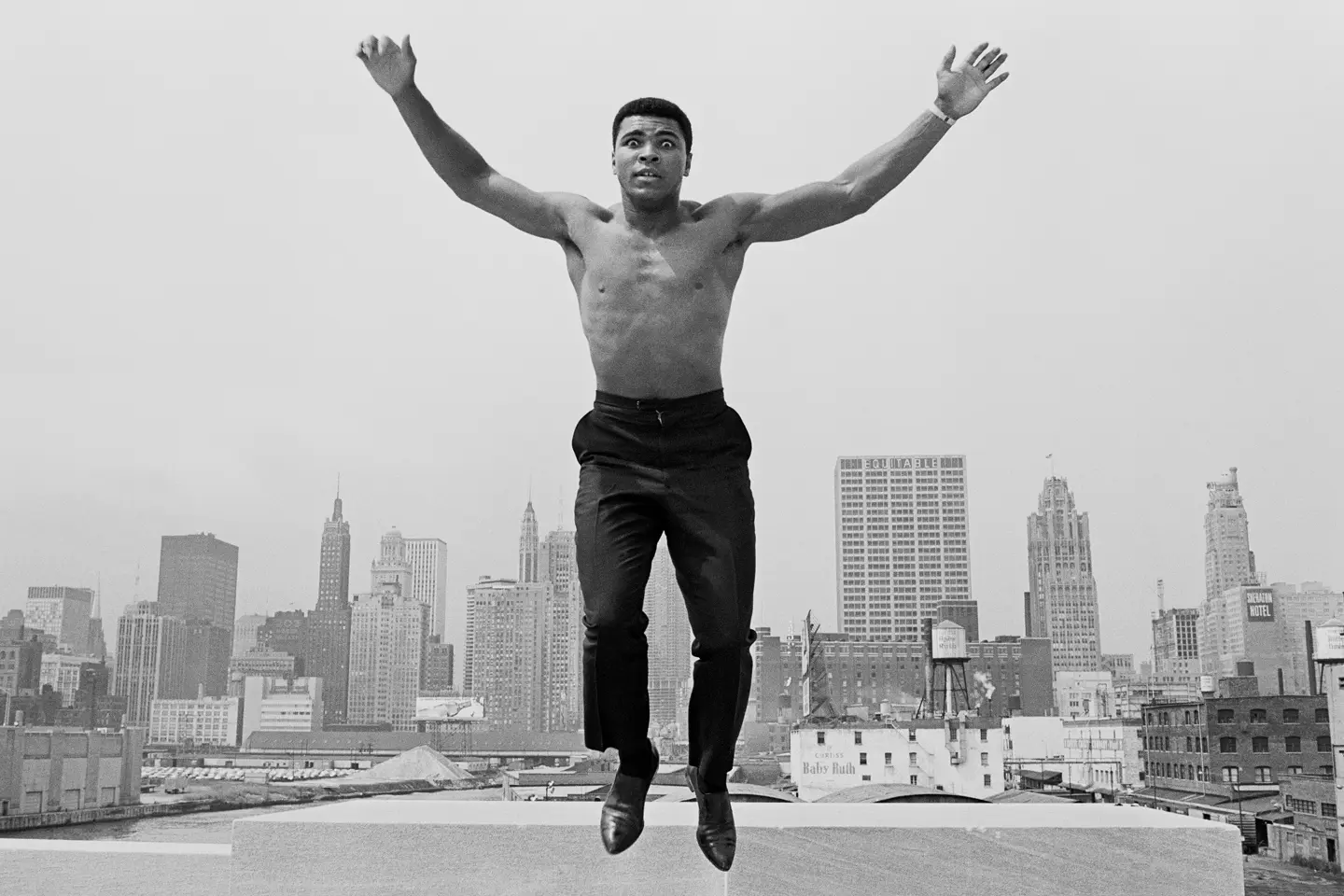

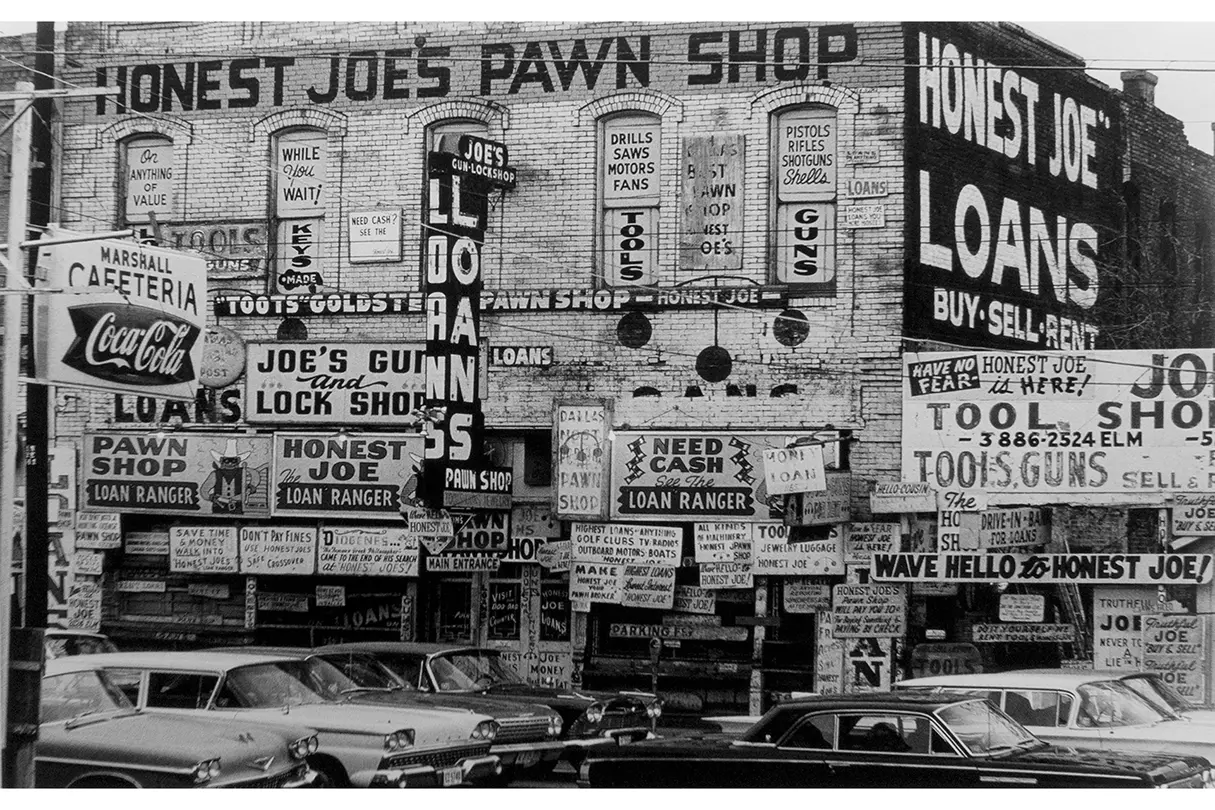

トーマス・ヘプカー

1936年ミュンヘン(ドイツ)生まれ。写真家として早くから成功を収め、数々の賞を受賞。1960年、『Münchner Illustrierte』にてフォトジャーナリストとして活躍。1962年より、ドイツの雑誌『Kristall』、1964年より『Stern』の写真家として活動する。モノクローム写真と並んで、早くからカラー写真での撮影を実践。ライカは撮影に欠かせないツールとなる。1970年代以降、カメラマンとしての活動も始め、数々のドキュメンタリーやテレビ番組を制作。1976年、ニューヨークに拠点を移し、1978年から1981年まで『GEO』誌の編集長を務める。ハンブルグに戻ると、『Stern』誌の編集部でアートディレクターとして活躍。1989年、ドイツ人として初めてマグナム・フォトに所属。2003年から2007年まで会長職に就く。映画監督である2人目の妻クリスティーネ・クルーヒェンとともにドキュメンタリー映画を製作。1968年、ドイツ写真協会(DGPh)による文化賞など数多くの賞を受賞。2005年、数千点におよぶ写真がミュンヘン市立写真美術館に寄贈された。2014年、「ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード」を受賞。長きにわたる闘病を経て、2024年7月10日、チリのサンティアゴにて逝去。