In dialogo:

Édouard Elias e Thomas Hoepker

In occasione dei 100 anni di Leica, a partire da settembre la Leica Galerie di Parigi espone le immagini del fotoreporter Édouard Elias e di Thomas Hoepker, vincitore del Leica Hall of Fame e “fabbricante di immagini”, come lui stesso amava definirsi.

Con la produzione in serie della prima fotocamera 35 mm, i fotoreporter ebbero a disposizione un apparecchio che permetteva di realizzare reportage con la massima discrezione e flessibilità. Il fotoreportage divenne una delle colonne portanti della fotografia Leica. Ecco allora che presso la Leica Galerie di Parigi entra in scena un dialogo visivo tra due esponenti di spicco di questo genere, il fotografo francese Édouard Elias e il vincitore del Leica Hall of Fame Thomas Hoepker. Le loro immagini offrono uno sguardo sui territori di guerra e di crisi sparsi nel mondo e ricordano in modo suggestivo i momenti della storia contemporanea. Questa mostra si inserisce nel progetto delle celebrazioni del centenario Leica, che ogni mese vede esposte presso una Leica Galerie le opere di un autore contemporaneo in relazione a quelle di un vincitore del LHOF.

Leica: Cent’anni di fotografia Leica. Lei cosa ne pensa?

Édouard Elias: La prima Leica, uscita sul mercato nel 1925, era un apparecchio leggero, che permetteva di scattare numerose foto prima di dover cambiare rullino. È questo che ne fece lo strumento giusto per la fotografia di reportage, che voleva catturare un determinato momento della realtà. Leica ha consapevolmente scelto di mantenere invariato il sistema M per preservare un certo modo di fare fotografia, basato su lunghezze focali classiche e sull’anticipazione dell’istante. Per i fotografi Leica questo significa esser parte di un movimento fotografico che dura oramai da oltre un secolo.

Quale influenza hanno avuto sul suo lavoro le opere degli artisti insigniti del premio Leica Hall of Fame? Quali analogie o differenze emergono da questo dialogo?

Oltre ad aver ridefinito le regole della fotografia, i vincitori del LHOF sono stati veri e propri pionieri nell’arte di catturare emozioni e autenticità, con mezzi tecnici semplici ma estremamente precisi. Le loro opere mi hanno insegnato a osservare con maggiore sensibilità l’ambiente che mi circonda, a raffinare il mio approccio nei confronti dei soggetti, a non sottovalutare la forza di ogni singola immagine. Anche la loro impostazione tecnica mi ha incoraggiato a lavorare in modo più istintivo con le mie fotocamere Leica. Il loro impegno per la fotografia come mezzo per documentare la storia continua ad avere effetto ancora oggi.

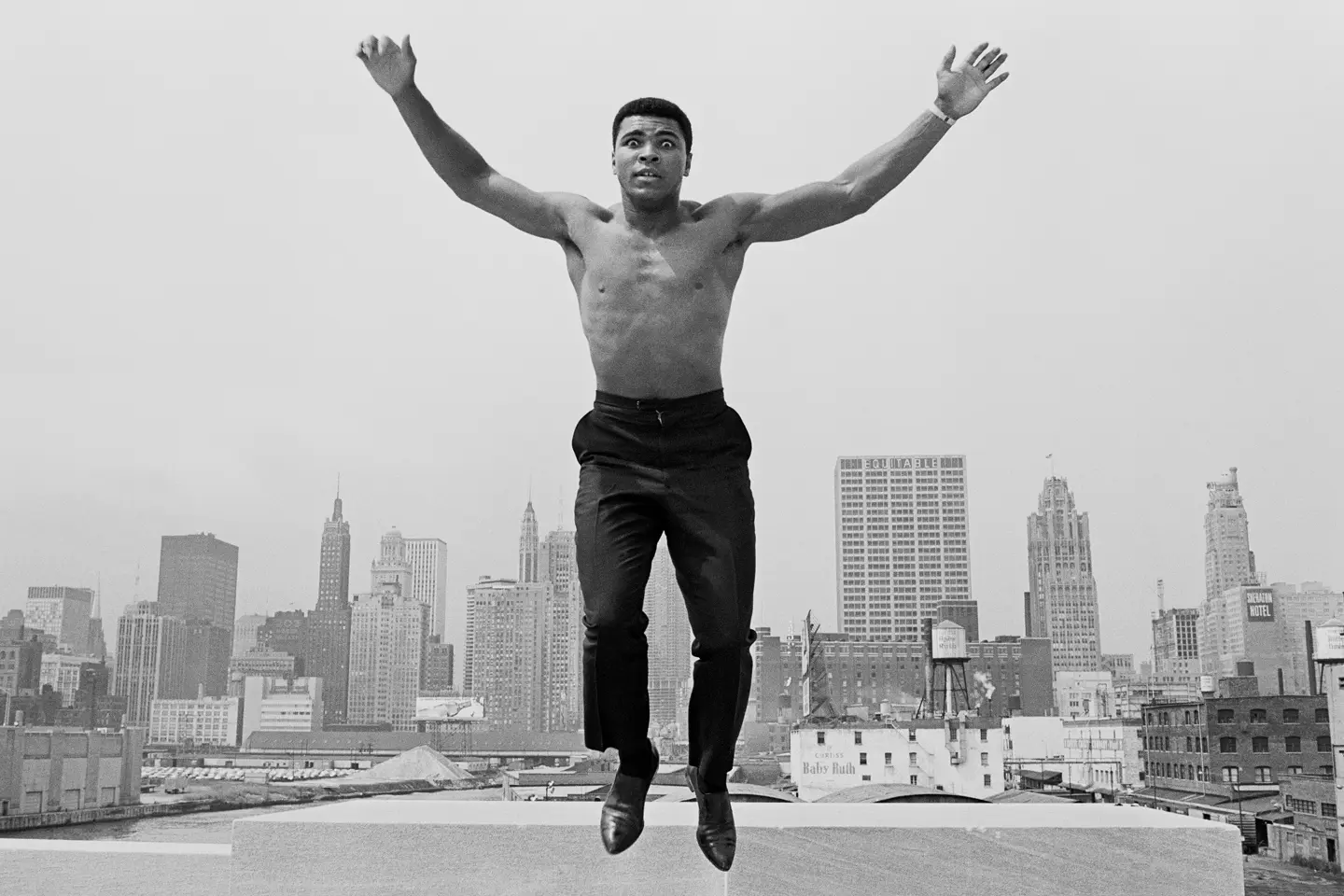

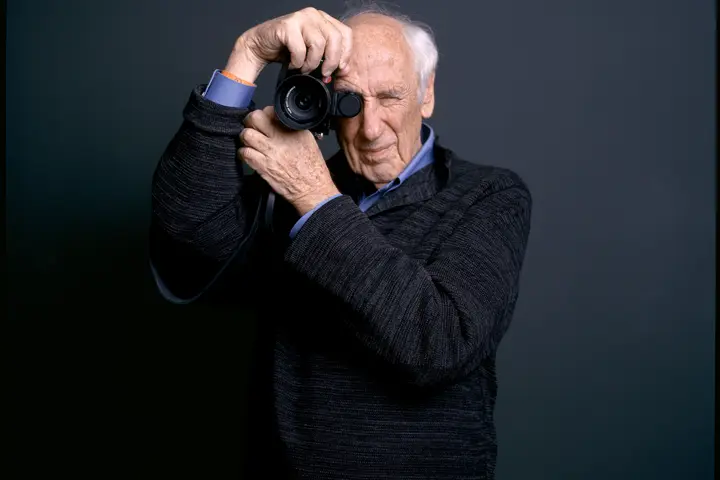

© Thomas Hoepker und Magnum Photos

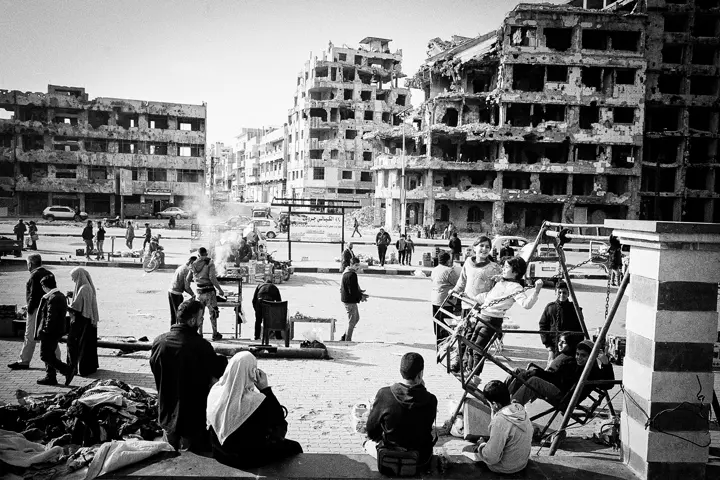

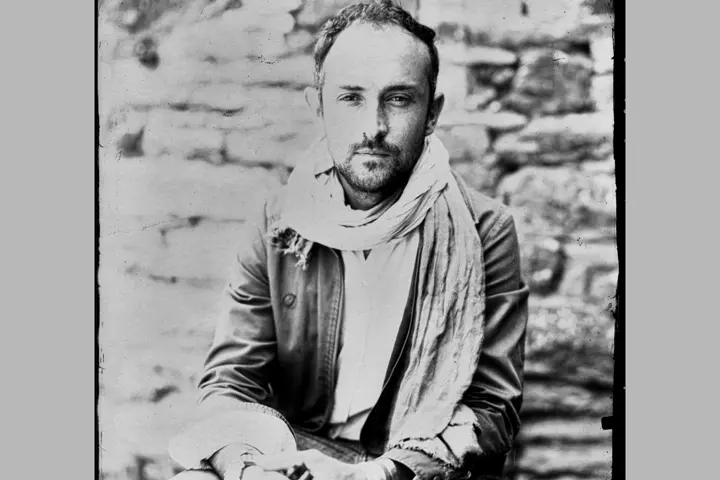

© Elias Edouard

Qual è il tema delle sue fotografie esposte nella mostra?

Le immagini vengono dal mio lavoro in Siria, dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad nel 2024. Il progetto, intitolato Syria, Year 0, documenta i segni di una guerra che durava da decenni: prigioni abbandonate, città distrutte, resti delle strutture del potere, assenze fisiche e simboliche. È un viaggio tra le rovine, senza didascalie visibili, e allo stesso tempo affronta la questione di cosa rimane quando un regime crolla.

La mostra si basa su un dialogo visivo tra due generazioni. In che modo ha affrontato questo argomento?

Questo dialogo non rappresenta tanto una contrapposizione tra generazioni, quanto più una continuità nel modo di guardare il mondo. Thomas Hoepker ha lavorato in contesti molti diversi dai miei, ma ciò che ci accomuna è la stessa esigenza di chiarezza e distacco. Strumenti, tempi, mezzi di comunicazione: molte cose sono cambiate, ma certi gesti, un certo modo di stare al mondo e di relazionarsi con esso, quelli sono rimasti uguali. Questo approccio quasi artigianale sembra essere intergenerazionale.

Da dove trae la sua ispirazione?

Attingo idee dalla letteratura e dalla storia, ma anche dalla stessa fotografia. Scrittori come Curzio Malaparte, Joseph Kessel, Émile Zola, Tucidide o W. G. Sebald fanno parte del mio mondo tanto quanto i fotografi di guerra. Ciò che li unisce è la capacità di osservazione e di descrizione, e il coraggio di rappresentare la complessità della realtà. La fotografia è una forma di scrittura e, come per ogni forma di scrittura, più ricco è il vocabolario e più facile sarà svincolarsi dai modelli prestabiliti, sviluppando una propria sintassi personale. Traggo ispirazione da questa varietà stilistica, dai diversi approcci e modi di narrare, per formulare il mio linguaggio fotografico personale, un linguaggio che vuole raccontare storie senza semplificazioni, veicolare messaggi senza istruire.

© Elias Edouard

Quale fotocamera ha utilizzato e perché?

Per questo progetto in Siria ho usato principalmente una Leica MP con pellicola in bianco e nero Kodak Tri-X 400 e un obiettivo da 28 mm. Una combinazione che mi ha permesso di muovermi con discrezione, garantendomi al contempo robustezza e precisione in ambienti poco stabili. Fotografare con pellicola in bianco e nero richiede una certa lentezza, disciplina ed economia; altera la percezione. Si riallaccia anche a una tradizione visiva della fotografia documentaristica e di guerra del ventesimo secolo. Con questa estetica ho voluto alludere al carattere ricorrente delle catastrofi umane: totalitarismo, distruzione industriale, collasso sociale, tutte costanti della storia che già Tucidide aveva identificato come tragiche.

Come è cambiata la fotografia nel corso degli ultimi decenni?

Oggi gli strumenti fotografici sono totalmente ancorati nel quotidiano. Con gli smartphone oggi abbiamo a portata di mano dei dispositivi multifunzione, ai quali manca solo la macchina del caffè. I confini tra fotografia classica e produzione casuale di immagini con il telefono diventano sempre più labili.

Questa democratizzazione ha cambiato radicalmente il nostro rapporto con le immagini: sono onnipresenti, immediate, spesso fugaci. Di conseguenza è cambiato il nostro sguardo, la nostra produzione e perfino la nostra fiducia nel mezzo fotografico. La facilità di accesso, però, ha anche un rovescio della medaglia: ha diluito i punti di riferimento, attenuato il rigore formale e portato all’uniformazione dei criteri estetici. Ma ciò che conta ora come allora, e che sempre conterà, è l’intenzione dietro all’immagine. È proprio qui che continua ad esserci la differenza.

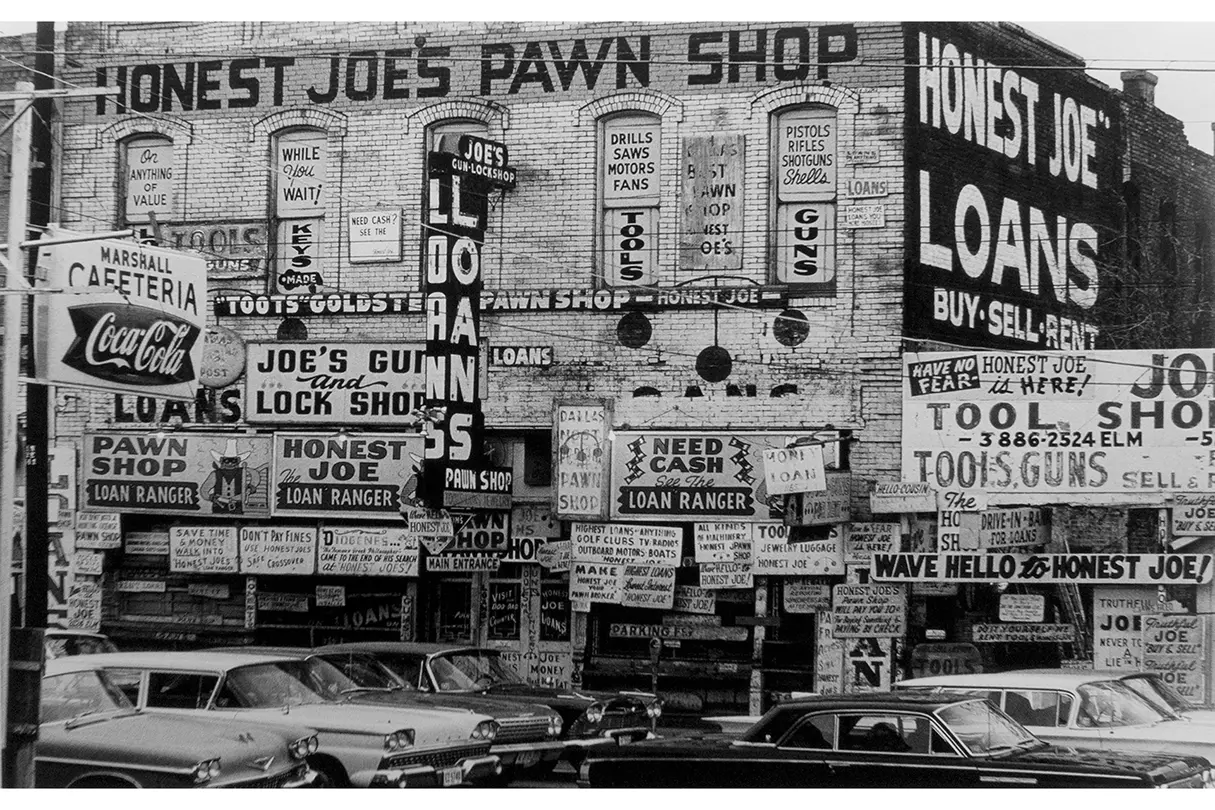

© Thomas Hoepker und Magnum Photos

Quali opportunità e quali sfide vede per il futuro della fotografia?

Una delle sfide più grandi nell’epoca digitale è l’omogenizzazione della produzione fotografica. Siamo schiacciati da un’enorme quantità di immagini, ma la consapevolezza fotografica non è cresciuta di pari passo. Nella fase di post-produzione assistiamo a un appiattimento e una standardizzazione. In passato i limiti tecnici, come la scelta del formato, della pellicola, della fotocamera, costringevano a impegnarsi di più. Ogni apparecchio aveva una propria rigidità, un proprio ritmo, un proprio metodo. Oggi tutto è possibile, e questa abbondanza può anche confondere, spesso porta a ripetizioni, a uno spazio visivo comodo. Ma rimane comunque l’opportunità di trovare la propria voce nel rumore, di prendersi il tempo per l’immagine e di ricordarsi che la fotografia non è solo una questione di tecnica, ma anche di intenzione.

Quale ruolo svolgono le gallerie nell’epoca del digitale, in particolare per il suo lavoro?

Le gallerie offrono un vero e proprio rifugio, uno spazio di pace e tranquillità in cui poter scoprire le fotografie nella loro forma più autentica ed eterna. Penso che una foto ben riuscita nasca dall’equilibrio tra scatto e stampa: un’alchimia in cui la stampa è importante tanto quanto il momento dello scatto. La fotografia digitale è sicuramente efficiente, ma non riesce a trasmettere quella profondità emotiva di un oggetto fisico, che dura nel tempo, come una stampa analogica classica o un saggio fotografico. È nella galleria che l’immagine si esprime in tutta la sua dimensione: le misure, la posizione e l’interazione con l’ambiente contribuiscono a creare un’esperienza visiva. Sulle piattaforme digitali, al contrario, spesso sono gli algoritmi o i redattori a decidere come presentare un’opera, e questo fa perdere la relazione diretta con l’immagine nel suo insieme.

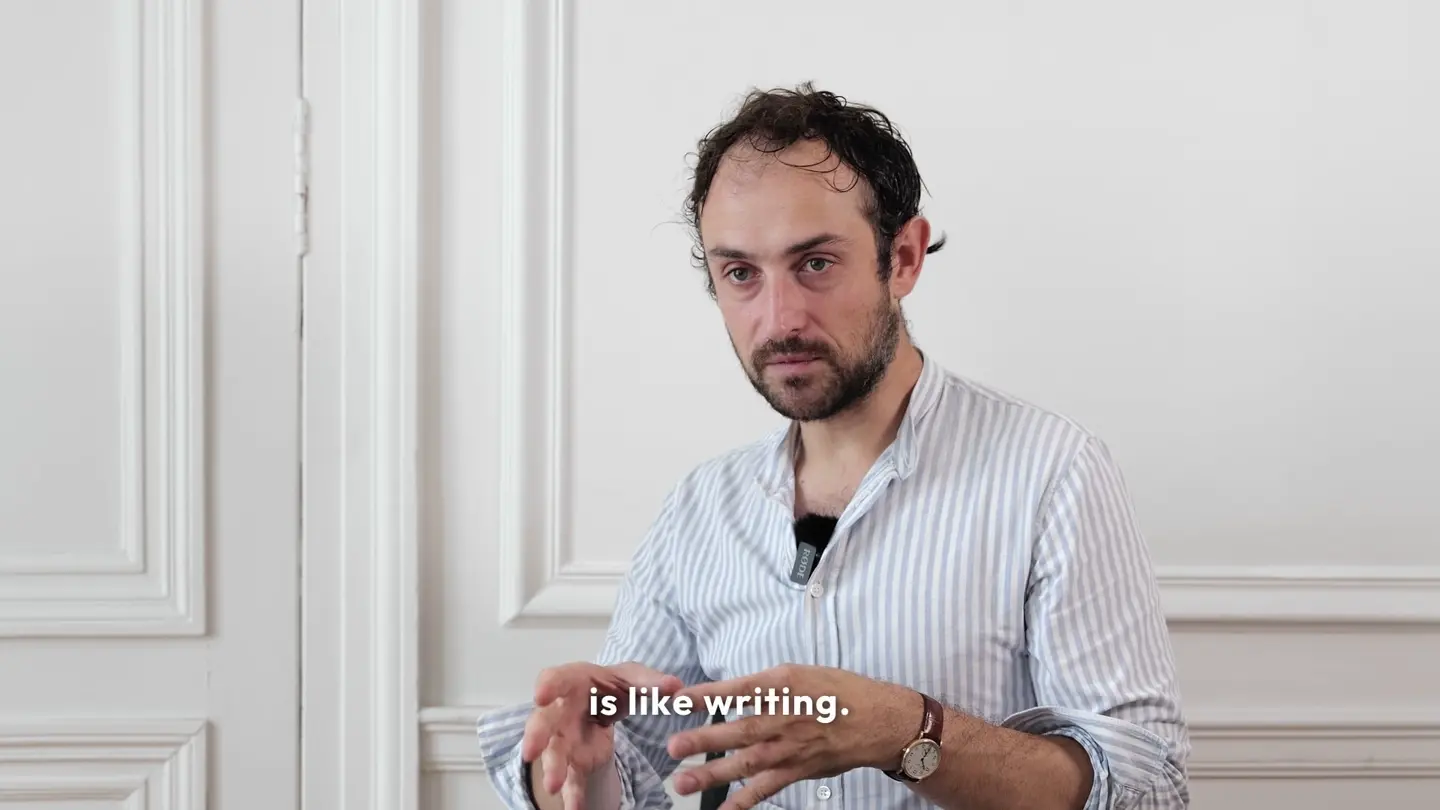

© Sebastien Bergeron

Édouard Elias

Nato a Nîmes nel 1991. Dopo dieci anni in Egitto, studia fotografia presso l’École de Condé di Nancy. Dopo un reportage su un campo profughi in Turchia, Elias inizia a documentare la guerra civile in Siria, dove trascorre dieci mesi in carcere. I suoi lavori sono stati pubblicati su Der Spiegel, Paris Match e sul SundayTimes Magazine.

© Arne Wesenberg

Thomas Hoepker

Nato a Monaco nel 1936. Primi successi e riconoscimenti. Nel 1960 diventa fotoreporter per la rivista Münchner Illustrierten; dal 1962 diventa membro della redazione di Kristall; dal 1964 lavora per Stern. Accanto agli scatti in bianco e nero, Hoepker realizza ben presto anche fotografie a colori per le riviste; anche in questo caso la sua Leica è uno strumento di lavoro indispensabile. A partire dagli anni Settanta lavora anche come cameraman realizzando numerosi documentari e film per la televisione. Nel 1976 Hoepker si trasferisce a New York; dal 1978 al 1981 svolge il ruolo di Executive Editor dell’edizione americana di GEO. Tornato ad Amburgo, lavora come Art Director nella redazione di Stern. Nel 1989 diventa il primo membro tedesco della prestigiosa agenzia fotografica Magnum, della quale è presidente dal 2003 al 2007. In collaborazione con la sua seconda moglie, la regista Christine Kruchen, realizza altri documentari. Numerosi riconoscimenti (tra cui il premio culturale della Deutsche Gesellschaft für Photographie (DGPh) nel 1968). 2005: donazione di diverse migliaia di fotografie alla Sezione Fotografia del Museo Civico di Monaco. Nel 2014 Hoepker riceve il Leica Hall of Fame Award. Muore il 10 luglio 2024 a Santiago del Cile dopo una lunga malattia.