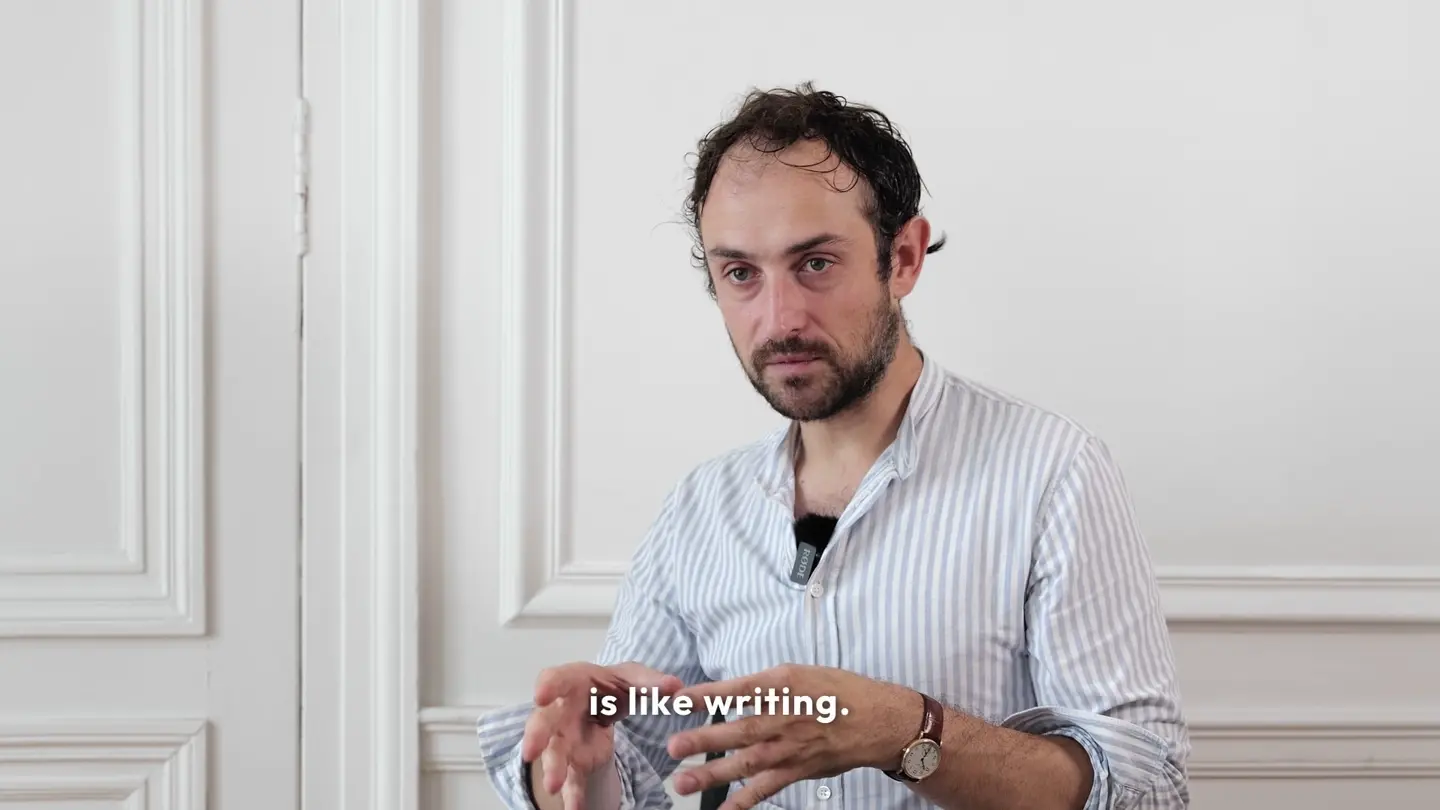

Dialogue :

Édouard Elias et Thomas Hoepker

À l’occasion du centenaire de Leica, la galerie Leica Paris exposera dès septembre les clichés du photojournaliste Édouard Elias et du lauréat du Leica Hall of Fame Thomas Hoepker, qui se définit lui-même comme un « créateur d’images ». L'exposition est à découvrir jusqu'au 22 novembre 2025.

La production en série du premier appareil photo 35 mm a offert aux photojournalistes un instrument qui leur procurait une grande flexibilité et leur permettait de couvrir les événements tout en restant très discrets. La photographie de reportage a pris de l’ampleur jusqu’à devenir l’un des piliers de la photographie Leica. Deux de ses célèbres représentants, le photographe français Édouard Elias et le lauréat du Leica Hall of Fame Thomas Hoepker, entrent dans un dialogue visuel à la galerie Leica de Paris. Leurs photos représentent des régions en guerre et en crise à travers le monde et rappellent de grands moments historiques de manière saisissante. Cette exposition s’inscrit dans le concept proposé par les galeries Leica à l’occasion du centenaire : chaque mois, un photographe contemporain revient sur l’œuvre d’un lauréat du LHOF.

Leica : Que vous inspirent les 100 ans de photographie Leica ?

Édouard Elias : Le premier Leica arrivé sur le marché en 1925 était un appareil léger avec lequel on pouvait prendre de nombreuses photos avant de devoir changer la pellicule. Ainsi est né l’instrument du photoreporter, qui souhaitait immortaliser un moment précis de la réalité. Leica a pris la décision mûrement réfléchie de conserver le système M afin de sauvegarder une certaine approche photographique, reposant sur des focales classiques et l’anticipation de l’instant. Pour les photographes Leica, cela signifie qu’ils prennent part à un mouvement photographique qui évolue depuis un siècle déjà.

Comment l’œuvre des lauréats du Leica Hall of Fame a-t-elle influencé votre travail ?

Quels points communs et quelles différences sont apparus dans ce dialogue ?

Ces photographes ont non seulement redéfini les règles de la photographie, mais étaient aussi des pionniers capables de saisir des émotions et une authenticité, le tout avec des moyens techniques simples mais précis. Leurs œuvres m’ont appris à observer mon environnement avec plus de sensibilité, à ajuster mon comportement dans mes interactions avec mes sujets et à ne pas sous-estimer la force d’une simple image. En outre, leur approche technique m’a encouragé à travailler avec mes appareils Leica de manière plus intuitive. L’engagement dont ils ont fait preuve pour la photographie en tant que moyen de documentation de l’histoire porte encore ses fruits de nos jours.

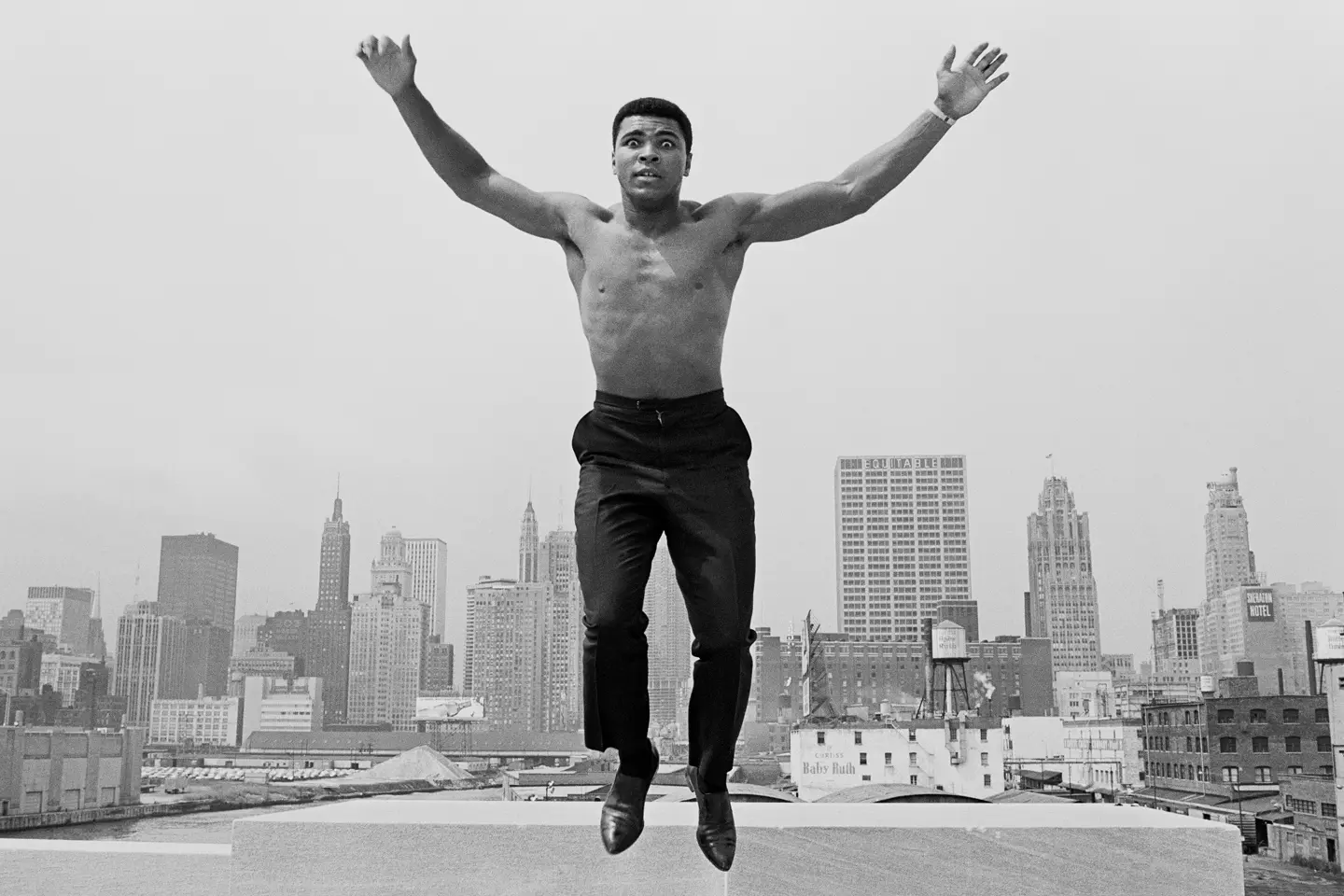

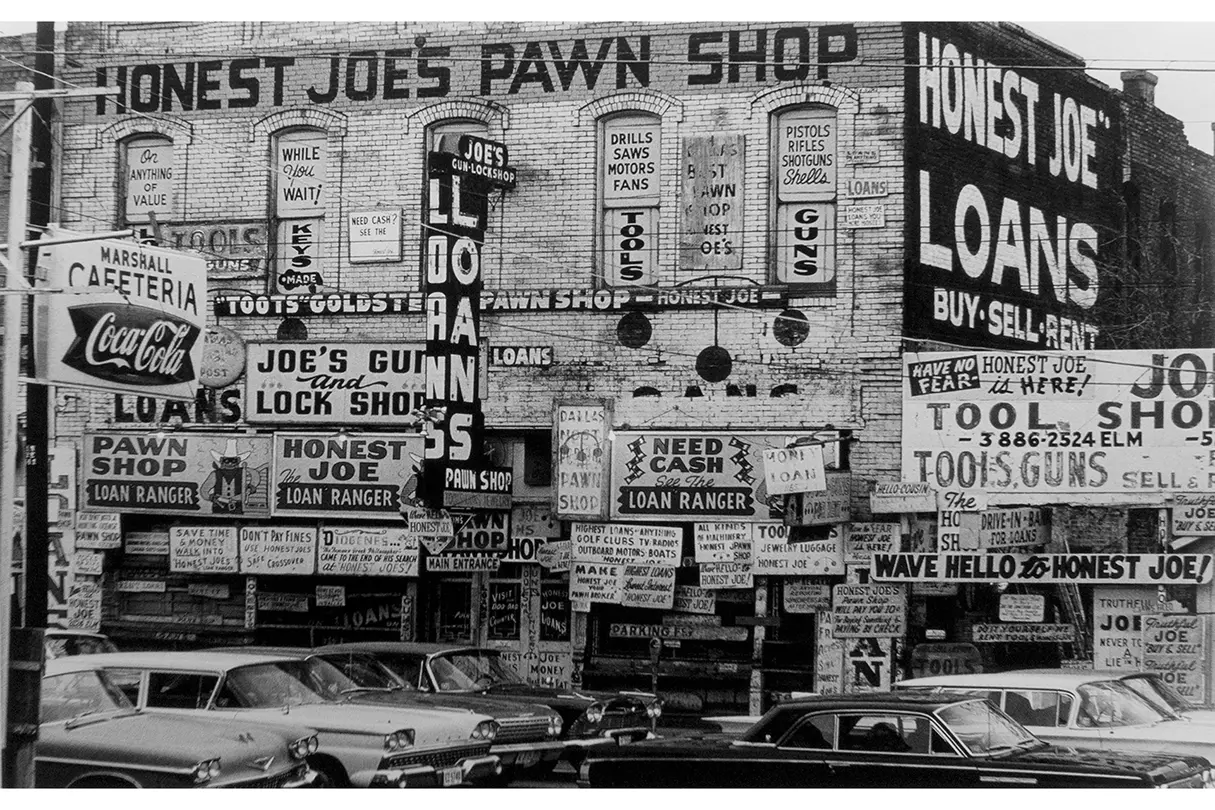

© Thomas Hoepker und Magnum Photos

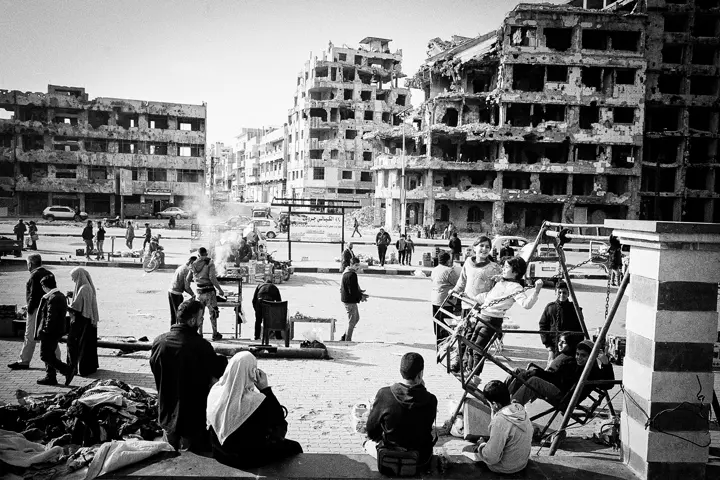

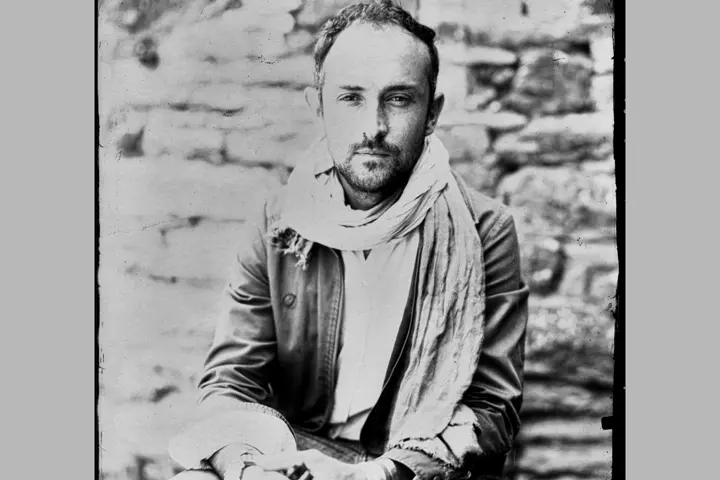

© Elias Edouard

Sur quel thème portent vos photos dans l’exposition ?

Ces images proviennent de mon travail en Syrie après la chute du régime de Bashar al-Assad en 2024. Le projet est intitulé Syria, Year 0. Il documente les cicatrices laissées par une guerre qui a duré plus de dix ans : les prisons abandonnées, les villes détruites, les restes d’anciennes structures de pouvoir, les absences physiques et symboliques. C’est un voyage à travers des ruines, sans légendes explicatives, qui aborde également la question de savoir ce qui subsiste quand un régime tombe.

L’exposition repose sur un dialogue visuel entre deux générations. Comment avez-vous abordé le sujet ?

Ce dialogue ne met pas tant deux générations en opposition, mais souligne plutôt la continuité du regard que nous portons sur le monde. Thomas Hoepker et moi-même avons travaillé dans des contextes très différents, mais nous partageons la même exigence en matière de clarté et de distance. Les appareils, l’époque et les médias ont changé, mais certains gestes, certaines manières d’être dans le monde et de s’y positionner, sont restés. Il me semble que cette approche pour ainsi dire artisanale est commune à toutes les générations.

Où puisez-vous votre inspiration ?

Je m’inspire tant de la littérature et de l’histoire que de la photographie en elle-même. Des écrivains comme Curzio Malaparte, Joseph Kessel, Émile Zola, Thucydide ou W. G. Sebald m’accompagnent dans mon travail, mais aussi des photographes de guerre. Ils ont en commun cette capacité d’observation et de description et ce courage de faire face à la complexité de la réalité. La photographie est une forme d’écriture et comme pour toute forme d’écriture, plus le vocabulaire est riche, mieux on peut s’affranchir des modèles préétablis et développer sa propre syntaxe. Je puise mon inspiration dans cette diversité stylistique, dans différents moyens narratifs et approches afin de façonner mon propre langage photographique – un langage qui veut conter des histoires sans les simplifier, qui veut transmettre l’information sans prétendre livrer des réponses toutes faites.

© Elias Edouard

Quel appareil avez-vous utilisé et pourquoi ?

Pour ce projet en Syrie, je me suis principalement servi d’un Leica MP avec une pellicule en noir et blanc Kodak Tri-X 400 et un objectif de 28 mm. Cette combinaison allie discrétion, robustesse et précision dans un environnement instable. Photographier en noir et blanc force à la lenteur, à la discipline et à l’économie. Cela modifie la perception et établit en plus un lien avec la tradition visuelle de la photographie documentaire et de guerre du XXe siècle. Avec cette esthétique, je voulais aussi faire allusion au caractère cyclique des catastrophes humaines : le totalitarisme, la destruction des industries, l’écroulement de la société – des constantes tragiques de l’histoire que Thucydide avait déjà reconnues.

Comment la photographie a-t-elle évolué durant les dernières décennies ?

Les équipements photographiques sont aujourd’hui bien ancrés dans notre quotidien. Les smartphones que nous emportons partout avec nous sont de véritables « couteaux suisses », il ne manque plus que la machine à café. La ligne de démarcation entre la photographie classique et la production fortuite d’images réalisées à l’aide d’un téléphone est de plus en plus floue.

Cette démocratisation a fondamentalement modifié notre relation avec les images : elles sont omniprésentes, immédiates et souvent éphémères. Ces caractéristiques ont affecté notre regard, notre production et même la confiance que nous accordons au média qu’est la photographie. Il y a toutefois un revers de la médaille à cette accessibilité : elle a effacé nos repères, affaibli la rigueur formelle et uniformisé les canons esthétiques. Ce qui conserve toute son importance, aujourd’hui et pour toujours, c’est l’intention derrière la photo. L’intention fait toute la différence.

© Thomas Hoepker und Magnum Photos

Quelles opportunités et quels défis voyez-vous pour l’avenir de la photographie ?

L’un des plus grands défis est l’homogénéisation que subit la production photographique à l’époque du numérique. Nous sommes submergés par un flot d’images alors que notre conscience photographique n’a pas suivi la même trajectoire. On assiste à un appauvrissement esthétique et à une standardisation de la post-production. Auparavant, les limites techniques telles que le choix du format, de la pellicule et de l’appareil photo forçaient les photographes à faire des efforts. Chaque instrument impliquait une rigidité, un rythme et des méthodes qui lui étaient propres. Aujourd’hui, tout est possible et cet embarras du choix peut aussi être déconcertant. Par conséquent, on copie beaucoup, on s’enlise dans une zone de confort visuel. Mais tout n’est pas perdu : il est encore possible de trouver sa propre voix dans ce brouhaha, de prendre son temps pour réaliser une image et de se rappeler que la photographie n’est pas une question de technique, mais d’intention.

Quel rôle jouent les galeries à l’ère du numérique, particulièrement en relation avec votre travail ?

Les galeries représentent un refuge, un espace paisible et stable où l’on peut encore découvrir les images sous leur forme authentique et intemporelle. À mon avis, une photo réussie nécessite de trouver un équilibre entre la prise de vue et son tirage – une alchimie où le tirage est tout aussi important que le moment de la prise de vue. La photographie numérique est efficace, mais elle n’est pas capable de transmettre la même profondeur émotionnelle qu’un objet physique qui a perduré à travers les années, comme un tirage argentique ou un test d’impression photo. Dans une galerie, une image atteint son plein potentiel : sa taille, son emplacement et son interaction avec la pièce contribuent à l’expérience visuelle. Sur les plateformes numériques, c’est en revanche souvent les algorithmes ou les logiciels de retouche qui décident comment une photo est présentée. Nous perdons ainsi la relation directe avec l’image dans son ensemble.

© Sebastien Bergeron

Édouard Elias

Il est né en 1991 à Nîmes. Après avoir vécu dix ans en Égypte, il étudie la photographie à l’École de Condé à Nancy. À la suite d’un reportage qu’il a réalisé sur un camp de réfugiés en Turquie, Édouard Elias commence à documenter la guerre civile en Syrie, où il sera emprisonné pendant dix mois. Ses photos ont été publiées dans le Spiegel, Paris Match et le Sunday Times Magazine.

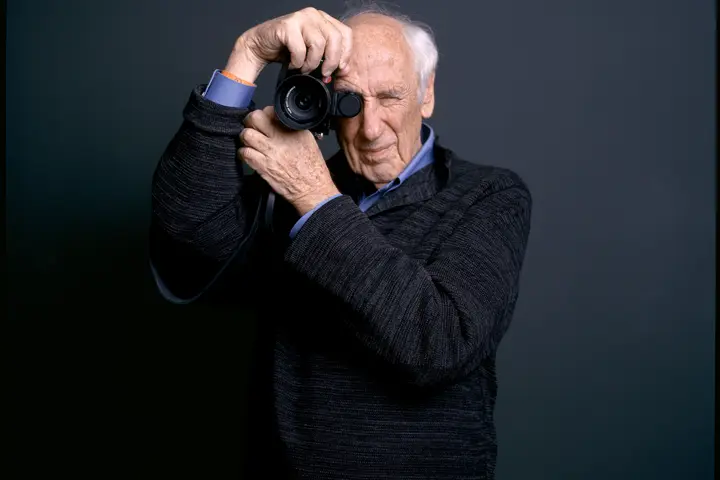

© Arne Wesenberg

Thomas Hoepker

Il est né en 1936 à Munich. Très tôt, ses photos ont du succès et lui valent des distinctions. Il devient reporter photographique pour le Münchner Illustrierte en 1960, intègre la rédaction du Kristall en 1962, puis travaille pour le Stern dès 1964. Outre ses clichés en noir et blanc, Thomas Hoepker prend très tôt des photos en couleur pour les magazines ; son Leica est à cet effet un instrument de travail indispensable. Dès les années 1970, il travaille en tant que caméraman et réalise de nombreux documentaires et téléfilms. En 1976, Thomas Hoepker déménage à New York, où il devient le rédacteur en chef de l’édition américaine de GEO entre 1978 et 1981. De retour à Hambourg, il intègre l’équipe de rédaction du Stern en tant que directeur artistique. Il devient en 1989 le premier membre allemand de la célèbre agence de photographie Magnum Photos, qu’il présidera de 2003 à 2007. Thomas Hoepker produit encore plusieurs films documentaires en collaboration avec sa seconde épouse, la réalisatrice Christine Kruchen. Il a reçu une multitude de distinctions (dont le prix culturel de la Société allemande de photographie en 1968). En 2005, il fait don de milliers de photos au musée de la photographie du musée de la ville de Munich. En 2014, le Leica Hall of Fame Award lui est attribué. Thomas Hoepker décède le 10 juillet 2024 à Santiago du Chili des suites d’une longue maladie.