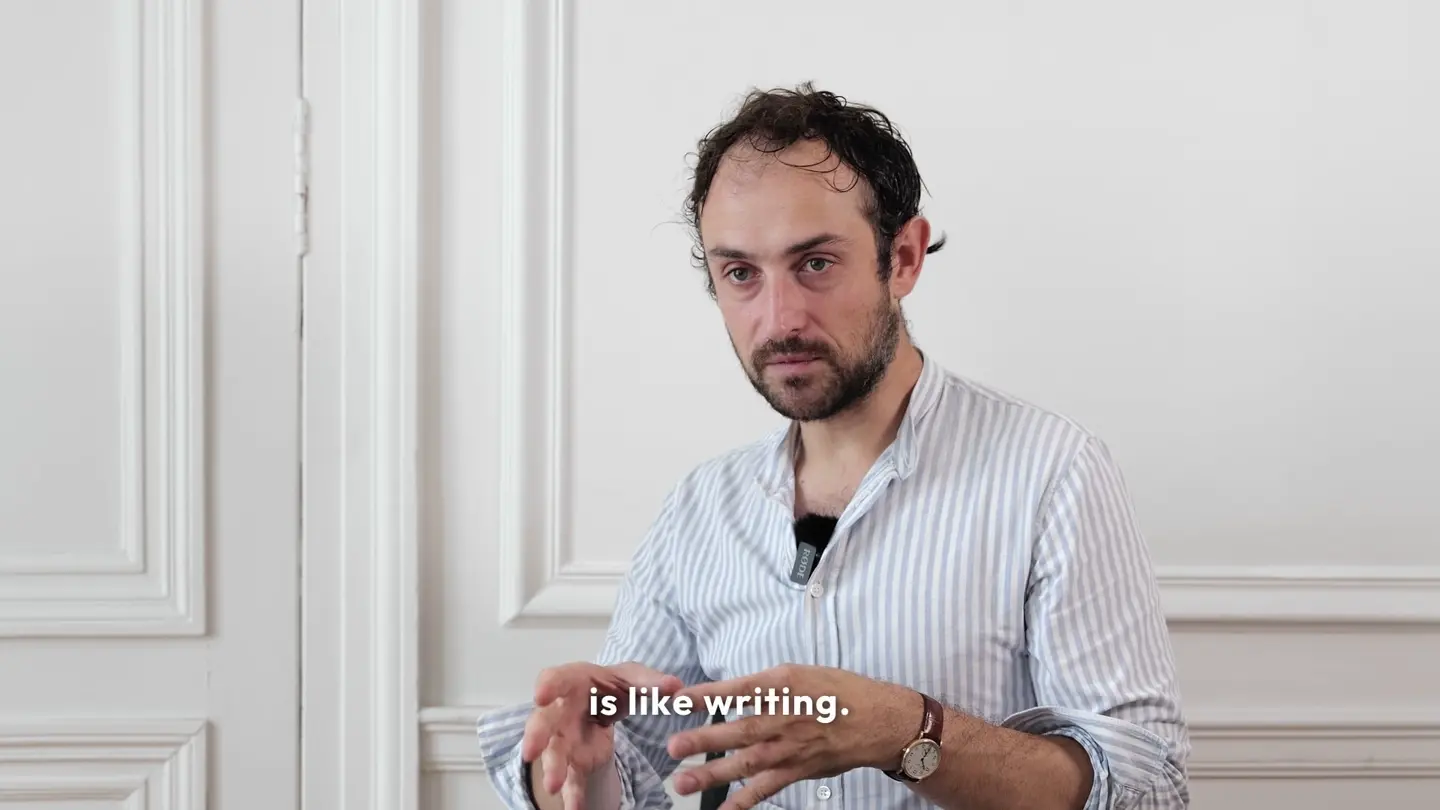

Im Dialog: Édouard Elias und Thomas Hoepker

Zum 100-jährigen Leica Jubiläum zeigt die Leica Galerie Paris ab September Bilder des Fotojournalisten Édouard Elias und des Leica-Hall-of-Fame-Gewinners und selbsternannten „Bilderfabrikanten“ Thomas Hoepker.

Mit der serienmäßigen Produktion der ersten Kleinbildkamera erhielten Fotojournalisten ein Werkzeug, das größtmögliche Diskretion und Flexibilität in der Berichterstattung ermöglichte. Das Genre der Reportagefotografie wuchs zu einer der wichtigsten Säulen der Leica Fotografie heran. Zwei prominente Vertreter, der französische Fotograf Édouard Elias und der Leica-Hall-of-Fame-Gewinner Thomas Hoepker, treten nun in der Leica Galerie Paris in den bildlichen Dialog. Ihre Bilder geben Einblick in Kriegs- und Krisengebiete weltweit und erinnern eindrücklich an Momente der Zeitgeschichte. Mit dieser Ausstellung setzen die Leica Galerien ihr Jubiläumskonzept fort, bei dem jeden Monat eine zeitgenössische Position auf das Werk eines LHOF-Gewinners Bezug nimmt.

Leica: 100 Jahre Leica Fotografie – was sind Ihre Gedanken dazu?

Édouard Elias: Die erste Leica, die 1925 auf den Markt kam, war ein leichtes Werkzeug, mit dem man zudem mehrere Aufnahmen machen konnte, bevor der Film gewechselt werden musste. Damit war das Werkzeug des Reporterfotografen geboren, der einen bestimmten Moment der Realität einfangen wollte. Leica hat sich bewusst dafür entschieden, das M-System beizubehalten, um eine bestimmte Art des Fotografierens zu bewahren: basierend auf klassischen Brennweiten und der Antizipation des Augenblicks. Für Leica Fotografen bedeutet dies, Teil einer fotografischen Bewegung zu sein, die sich bereits über ein Jahrhundert erstreckt.

Wie hat die Arbeit der Leica-Hall-of-Fame-Preisträger Ihre Arbeit beeinflusst?

Welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede werden in diesem Dialog sichtbar?

Diese Fotografinnen und Fotografen haben nicht nur die Regeln der Fotografie neu definiert, sondern waren auch Pioniere, wenn es darum ging, Emotionen und Wahrhaftigkeit einzufangen – und das mit einfachen, aber präzisen technischen Mitteln. Ihre Werke haben mich gelehrt, meine Umgebung mit größerer Sensibilität zu beobachten, mein Verhalten gegenüber meinen Motiven zu verfeinern und die Kraft eines einzelnen Bildes nicht zu unterschätzen. Auch ihre technische Herangehensweise hat mich ermutigt, mit meinen Leica Kameras instinktiver zu arbeiten. Ihr Engagement für die Fotografie als Mittel zur Dokumentation der Geschichte wirkt bis heute nach.

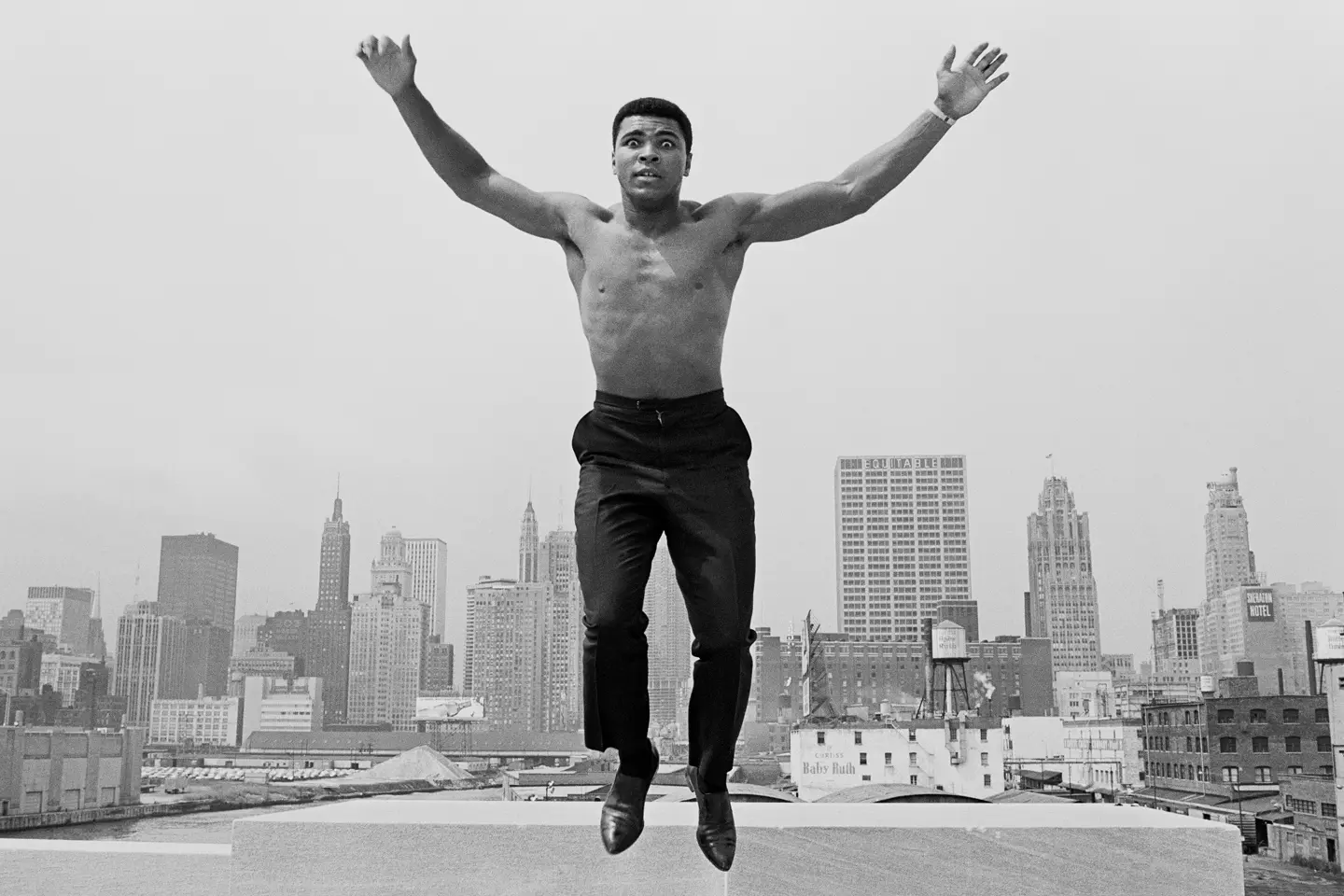

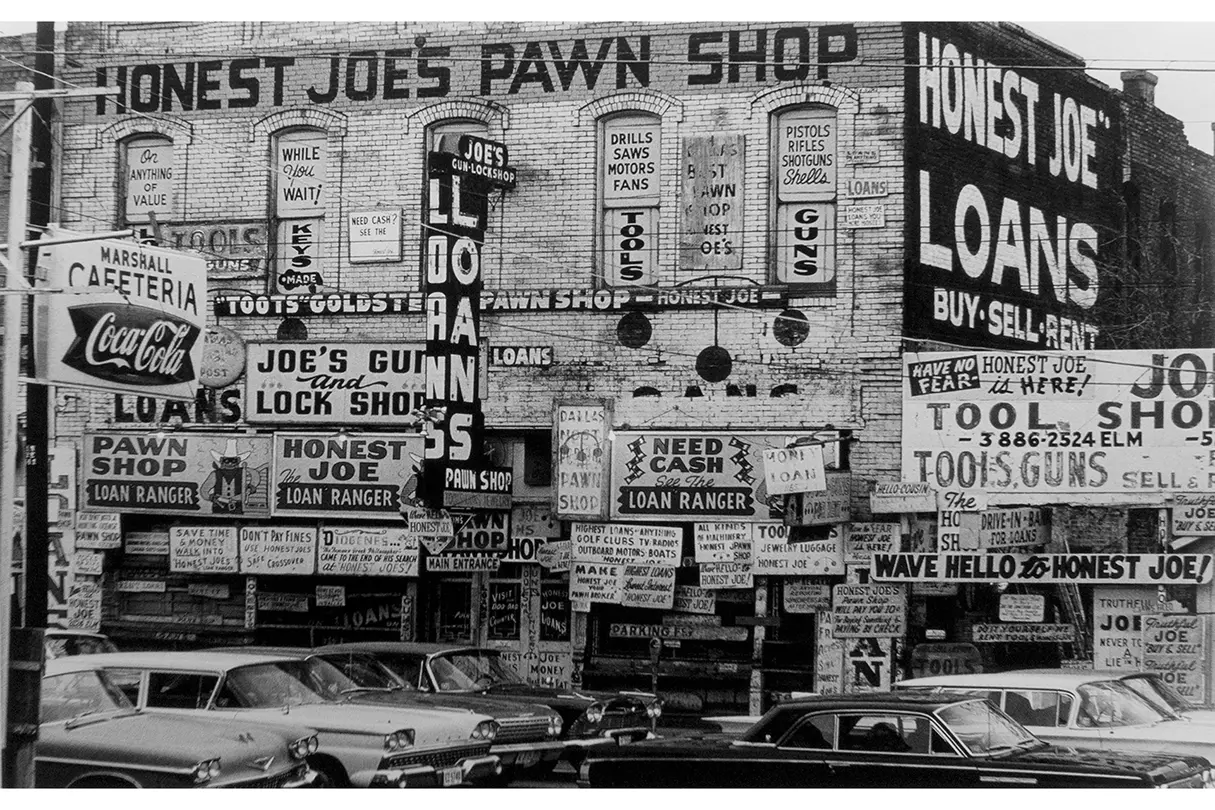

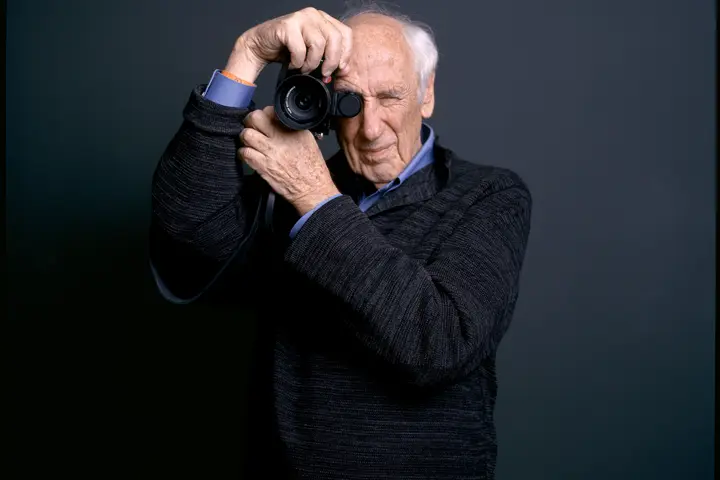

© Thomas Hoepker und Magnum Photos

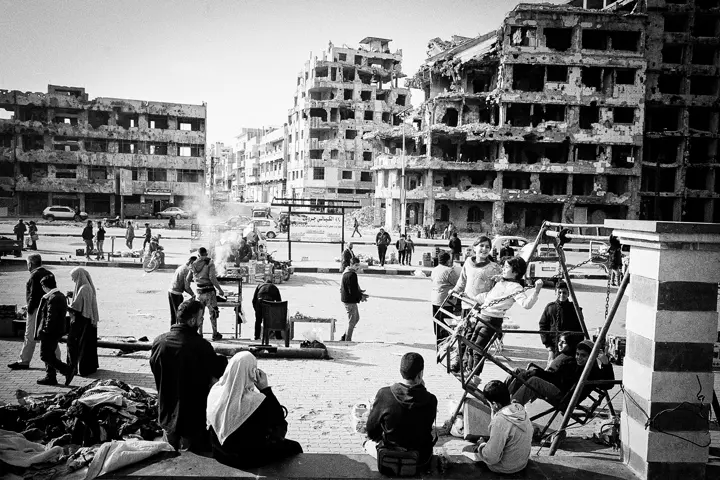

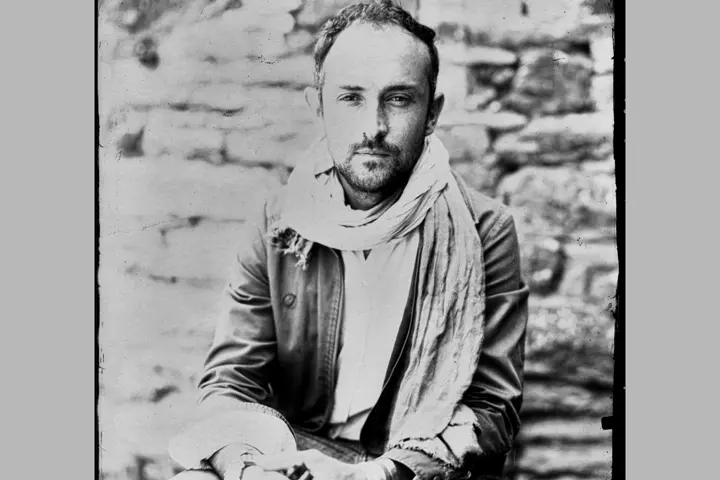

© Elias Edouard

Was ist das Thema Ihrer Fotografien, die in der Ausstellung gezeigt werden?

Die Bilder stammen aus meiner Arbeit in Syrien nach dem Fall des Regimes von Bashar al-Assad im Jahr 2024. Das Projekt trägt den Titel Syria, Year 0. Es dokumentiert die Spuren eines mehr als zehnjährigen Krieges: verlassene Gefängnisse, zerstörte Städte, Überreste von Machtstrukturen, physische und symbolische Abwesenheiten. Es ist eine Reise durch Ruinen, ohne sichtbare Bildunterschriften, und behandelt gleichermaßen die Frage, was bleibt, wenn ein Regime zusammenbricht.

Die Ausstellung basiert auf einem visuellen Dialog zwischen zwei Generationen. Wie sind Sie an dieses Thema herangegangen?

Dieser Dialog behandelt weniger die Gegenüberstellung von Generationen, sondern vielmehr eine Kontinuität im Blick auf die Welt. Thomas Hoepker und ich haben in sehr unterschiedlichen Kontexten gearbeitet, aber wir teilen denselben Anspruch an Klarheit und Distanz. Werkzeuge, Zeiten und Medien haben sich verändert, aber gewisse Gesten, eine bestimmte Art, in der Welt zu sein und sich ihr gegenüber zu positionieren, bleiben. Diese fast handwerkliche Haltung scheint generationenübergreifend zu wirken.

Woher nehmen Sie Ihre Inspiration?

Ich schöpfe ebenso aus Literatur und Geschichte wie aus der Fotografie selbst. Schriftsteller wie Curzio Malaparte, Joseph Kessel, Émile Zola, Thukydides oder W. G. Sebald begleiten mich ebenso sehr wie Kriegsfotografen. Was sie verbindet, ist die Fähigkeit der Beobachtung und Beschreibung und der Mut, sich der Komplexität der Realität zu stellen. Fotografie ist eine Form des Schreibens – und wie bei jeder Form des Schreibens gilt: Je reicher das Vokabular, desto eher kann man sich von vorgefertigten Mustern lösen und eine persönliche Syntax entwickeln. Ich finde Inspiration in dieser stilistischen Vielfalt, in verschiedenen Erzählweisen und Herangehensweisen, um meine eigene fotografische Sprache zu formen – eine Sprache, die Geschichten erzählen will, ohne zu vereinfachen, die vermitteln will, ohne zu belehren.

© Elias Edouard

Welche Kamera haben Sie verwendet und warum?

Für dieses Projekt in Syrien habe ich hauptsächlich eine Leica MP mit Kodak-Tri-X-400-Schwarzweißfilm und einem 28-mm-Objektiv verwendet. Diese Kombination ermöglichte Diskretion, Robustheit und Präzision in instabilen Umgebungen. Das Fotografieren auf Schwarzweißfilm erzwingt eine gewisse Langsamkeit, Disziplin und Ökonomie – es verändert die Wahrnehmung. Es knüpft außerdem an eine visuelle Tradition der Dokumentar- und Kriegsfotografie des 20. Jahrhunderts an. Mit dieser Ästhetik wollte ich auf die Wiederkehr menschlicher Katastrophen anspielen: Totalitarismus, industrielle Zerstörung, gesellschaftlicher Zusammenbruch – Konstanten der Geschichte, die bereits Thukydides als tragisch erkannte.

Wie hat sich die Fotografie in den letzten Jahrzehnten verändert?

Fotografische Werkzeuge sind heute vollständig im Alltag verankert. Mit Smartphones tragen wir „Allroundgeräte“ bei uns – dabei fehlt nur noch die Kaffeemaschine. Die Grenze zwischen klassischer Fotografie und beiläufiger Bildproduktion mit dem Telefon verschwimmt zunehmend.

Diese Demokratisierung hat unser Verhältnis zu Bildern grundlegend verändert: Sie sind allgegenwärtig, unmittelbar und oft flüchtig. Das hat unseren Blick, unsere Produktion und sogar unseren Glauben an das Medium Fotografie verändert. Doch die Zugänglichkeit hat auch ihre Kehrseite: Sie hat Orientierungspunkte verwässert, formale Strenge abgeschwächt und zur Vereinheitlichung ästhetischer Maßstäbe geführt. Was aber nach wie vor zählt, und immer zählen wird, ist die Absicht hinter dem Bild. Darin liegt weiterhin der Unterschied.

© Thomas Hoepker und Magnum Photos

Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie für die Zukunft der Fotografie?

Eine der größten Herausforderungen ist die Homogenisierung der fotografischen Produktion im digitalen Zeitalter. Die Bilderflut ist überwältigend, aber das fotografische Bewusstsein hat nicht im gleichen Maß zugenommen. Wir erleben eine ästhetische Verflachung und Standardisierung in der Nachbearbeitung. Früher zwangen technische Begrenzungen, wie die Wahl des Formats, des Films, der Kamera, die Fotografen dazu, sich mehr anzustrengen. Jedes Werkzeug brachte eine eigene Strenge, ein eigenes Tempo, eine eigene Methode mit sich. Heute ist alles möglich, und diese Fülle kann auch verwirren. Sie führt oft zu Wiederholungen, zu einem visuell bequemen Raum. Doch die Chance bleibt: eine eigene Stimme im Lärm zu finden, sich Zeit für das Bild zu nehmen und sich daran zu erinnern, dass Fotografie nicht nur eine Frage der Technik, sondern eine Frage der Absicht ist.

Welche Rolle spielen Galerien im digitalen Zeitalter – speziell für Ihre Arbeit?

Galerien bieten einen wahren Zufluchtsort, einen Raum der Ruhe und Beständigkeit, in dem man Bilder in ihrer authentischsten und zeitlosesten Form entdecken kann. Für mich entsteht ein gelungenes Foto aus dem Gleichgewicht von Aufnahme und Abzug – eine Alchemie, bei der der Abzug ebenso wichtig ist wie der Moment der Aufnahme. Digitale Fotografie ist effizient, aber sie kann nicht dieselbe emotionale Tiefe vermitteln wie ein physisches Objekt, das über die Zeit Bestand hat – etwa ein klassischer Analogabzug oder ein Fotoessay. In einer Galerie entfaltet das Bild seine volle Dimension: Größe, Platzierung und Interaktion mit dem Raum tragen zum visuellen Erlebnis bei. Auf digitalen Plattformen hingegen bestimmen häufig Algorithmen oder Bildredakteure, wie ein Werk präsentiert wird, und damit verlieren wir die direkte Beziehung zum Bild als Ganzen.

© Sebastien Bergeron

Édouard Elias

Geboren 1991 in Nîmes. Nach zehn Jahren in Ägypten Studium der Fotografie an der École de Condé in Nancy. Nach einer Reportage über ein Flüchtlingscamp in der Türkei begann Elias, den syrischen Bürgerkrieg zu dokumentieren. Dort verbrachte er zehn Monate in Gefangenschaft. Seine Arbeiten erschienen in Der Spiegel, Paris Match und im Sunday Times Magazine.

© Arne Wesenberg

Thomas Hoepker

Geboren 1936 in München. Frühe Erfolge und Auszeichnungen. 1960 wird er Bildreporter bei der Münchner Illustrierten, ab 1962 Redaktionsmitglied bei Kristall, ab 1964 für den Stern tätig. Neben Schwarzweißaufnahmen kann Hoepker für die Magazine bereits früh auch Farbbilder realisieren; auch hierbei ist seine Leica ein unentbehrliches Arbeitsinstrument. Ab den 1970er-Jahren arbeitet er auch als Kameramann und realisiert zahlreiche Dokumentar- und Fernsehfilme. 1976 zieht Hoepker nach New York, von 1978 bis 1981 ist er Executive Editor der amerikanischen Geo-Ausgabe. Zurück in Hamburg, ist er als Art Director in der Stern-Chefredaktion tätig. 1989 wird er das erste deutsche Mitglied der renommierten Agentur Magnum Photos; von 2003 bis 2007 ist er ihr Präsident. Mit seiner zweiten Ehefrau, der Filmemacherin Christine Kruchen, entstehen weiterhin Dokumentarfilme. Zahlreiche Auszeichnungen (u. a. 1968 Kulturpreis der DGPh). 2005 Stiftung mehrerer Tausend Fotografien an das Fotomuseum im Stadtmuseum München. 2014 wurde Hoepker mit dem Leica Hall of Fame Award geehrt. Nach langer Krankheit ist er am 10. Juli 2024 in Santiago de Chile, verstorben.