対話を育む:サラ・メッシンジャーとブルース・デビットソン

ライカI」誕生100周年を記念し、サラ・メッシンジャーがアメリカ人ドキュメンタリー写真家、ブルース・デビットソンと写真を通じた対話を繰り広げます。両者の作品は、5月20日よりライカギャラリー・ニューヨークにて展示されます。

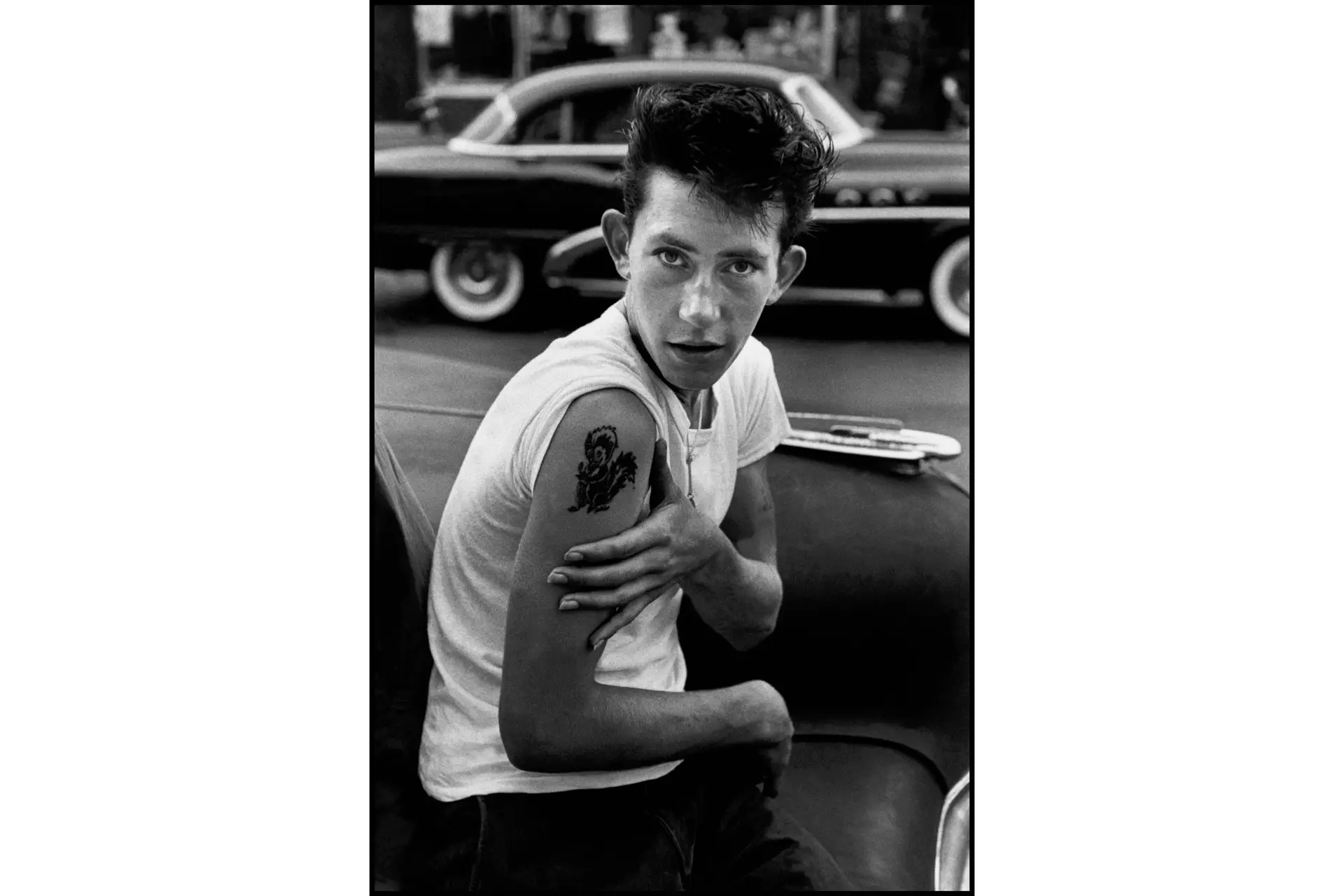

現代の才能と往年の名匠の作品を同時に展示する「ライカI」誕生100周年記念写真展。その特別な作品空間は、世界各地のライカギャラリーで訪れる人々を魅了し続けています。ニューヨークのライカギャラリーでは、ブルース・デビットソンとサラ・メッシンジャーのそれぞれの視点から捉えた世界を交差させます。デビットソンは、ヒューマニズム的視点を色濃く映し出すモノクローム作品で有名です。対するメッシンジャーは、モダンでありながらどこか郷愁を感じさせるカラーのポートレート作品で知られています。メッシンジャーにより2022年に製作された『Shadow of a Teenage Daydream』シリーズは、若者のリアルな生活を繊細に描き出しています。

ライカフォトグラフィーの100周年について、どのように感じていますか?

このようなかたちで記念すべき年を共に祝福できることを光栄に思います。写真家として活動を始めるずっと前から、写真の歴史に魅力を感じていました。ライカを初めてに手にしたのも、写真がこれまで辿ってきた歩みに興味を持っていたためです。ライカの伝統と対話するような作品を生み出したいと思っていました。ライカにはすぐに夢中になりました。写真に対する私の見方は根底から変わり、何か偉大なものの一部になっているという感覚を覚えました。

「ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード」受賞者の作品は、創作にどのような影響を与えましたか?

彼らの作品は、写真を撮ることに関して最初に私にインスピレーションを与えてくれた存在のひとつです。カメラという媒体を理解していく過程で真っ先に出会った名前のひとつでもあります。彼らの好奇心に刺激を受け、すぐに私は写真中心の生活を送るようになりました。引っ込み思案だった私は突然外向的になり、カメラを使って周囲の世界を見て回るようになり、また、自分の考えを口に出すことや、世間と関わり合っていくことへの恐れもなくなりました。LHOF受賞の写真家たちは私にとって英雄であり、彼らには心から感謝しています。

©Sara Messinger

展示作品のテーマは何ですか?

展示しているのは、ニューヨークシティに暮らす若者たちを被写体としたシリーズから選んだ写真です。このシリーズには4年にわたり取り組んでいます。4年間、ティーンエイジャーたちが大人へと成長していく様子を間近で観察するという貴重な体験に恵まれました。私は彼らの世界の一部となり、すんなり仲間に入れてもらえました。何人かとは、親友と呼べるほどの関係になりました。これらの写真は、彼らだけでなく私自身の自分探しの旅を描いています。ティーンエイジャーの頃、私はひどく引っ込み思案でした。彼らのおかげで、ある意味、私は青春をもう一度体験することができました。写真の若者たちは私の人生を完全に変えてくれました。この友情にとても感謝しています。

どのカメラを使用しましたか? その理由は?

ほとんどの写真は、「ライカM4-P」または「ライカM6」で撮っています。これらのカメラはすぐに撮影でき、また目立つこともありません。最初の瞬間からとても使い心地がよく、また直感的に操作できました。シンプルさ、そこが一番の魅力です。

インスピレーションの源は何ですか?

「振り返る」ことを大事にしています。これまで撮られてきた写真からインスピレーションを得ることが多く、デジタル時代に氾濫するトレンドをヒントにすることはあまりありません。インスピレーションの源として一番大事にしているのが写真集です。特に、女性写真家の作品から刺激を受けます。ダイアン・アーバス、ロザリンド・フォックス・ソロモン、コンスエロ・カナガ、メアリー・エレン・マークなどなど、数え上げればきりがありません。それらの写真家が被写体の人々と相対する際の眼差し、誠実さと勇気は、写真を始めた頃からずっと変わらず私の創作活動の道標です。

写真展では二世代間での視覚を通じた対話がテーマですが、どのようなアプローチをとりましたか?

ブルース・デビットソンの『Brooklyn Gang』シリーズと私の『New Yorker Teenager』を対にして展示するというのは、キュレーターであるミカエル・フォーリーの発想です。そのコンセプトを聞いて、あり得ないくらい胸が高鳴りました。ブルース・デビッドソンからは、私のキャリアを通じてとても大きな刺激を受けていたからです。私たちの作品はいずれもここニューヨークが舞台であり、被写体との関係性だけでなく、彼らとの相互の友情も映し出しています。年齢差を乗り越え、カメラの前の相手とどのように関係を構築しようとしているのか、私たちふたりの被写体への迫り方を対比することが、この写真展における対話の軸になっています。同時に、両者の作品は時代と文脈という2つの点で大きく異なり、それがまた面白さを添えています。写真は、ニューヨークという街だけでなく、被写体である若者たちが時代とともに変化していることをはっきりと見せてくれます。

この対話で見えてきた共通点や相違点は何ですか?

写真のテーマに関して、タブーはないと思っています。これまで何度テーマになってきたか、という点についても同様です。時代も背景も常に変化するので、以前あったものを再度取り上げるにしても、それはまた興味深いテーマとなります。ある側面を他の写真家の眼を通して再度眺めるというのは、極めて特別な体験です。人は誰しも、自身の背景と経験が形作る自分なりの「理想」を心に描き、その中に生きていることを思い出させてくれます。それぞれの写真家が作品を通じて生み出す世界は、ひとつとして同じものはなく、毎回異なります。

写真は過去数十年でどのように変化したと思いますか?

伝統的な「記録としての写真」が明らかに顧みられなくなりました。今や多くの創作活動で、むき出しでありのままの現実よりも、美しく完全無欠であることに価値が置かれています。すぐに満足感を得ることを当たり前とするデジタル時代の風潮が、この変化に影響しています。同様に、雑誌などの刊行物が長期にわたるドキュメント作品を以前ほど支持しなくなっていることも要因です。好奇心に突き動かされて生まれる写真から人々が離れていく傾向に危機感を抱いています。コンセプトや演出ありきの写真、すなわち、知らないものを知ろうとするのではなく、既によく知っているものに向かうという方向に流れているように感じます。今日の考え方の多くには、私は共感できません。善意ある良き写真家でありさえすれば、どんなものでも撮ることができると思います。好奇心だけで十分なのです。写真を撮ることにおいては好奇心こそがカギなのです。カメラは発見を促し、結びつきを生み、学びへと導いてくれる道具としてとらえるべきです。

©Sara Messinger

サラ・メッシンジャー

1998年、フィラデルフィア郊外に生まれたサラ・メッシンジャーは、ニューヨーク大学(NYU)ギャラティン校(Gallatin School of Individualized Study)で写真を学び、人文・社会科学系の学士号を取得。ジェンダー、アイデンティティ、サブカルチャーをテーマに、被写体の日常を長期にわたり記録するドキュメンタリー写真家として活躍。2021年、『ニューヨークタイムズマガジン』よりニューヨークシティの「再覚醒」を記録する写真家として選出され、新型コロナウィルスに関わる規制が緩和された後の街の様相をカメラに収めた。ニューヨーク在住。

今後の写真の可能性と課題についてどう考えますか?

最も大きな課題のひとつは、仕上げるにしても共有するにしても、とにかくスピードが求められるようになっていることです。ソーシャルメディアが席巻しデジタル化の進む時代は、即座に満足したいという欲求を増大させ、私たちから「写真を撮る」という行為が持つ最大の資産のひとつである「辛抱強さ」を奪うことにつながります。私たち写真家は、このような現代社会からの圧力から身を守り、焦って仕事をすることがないようにしなければなりません。私自身、とりわけ写真家としての道を歩み始めた当初、この風潮の犠牲になりました。創作物は、できるだけ長く自分の手元にとどめておくことがとても大事だと思います。自分の考えや見方が他者の意見に左右されないようにするためです。周りをちょっと見回すだけで、周囲の人々が何に夢中になっているかがすぐに分かります。だからこそ、時代の風潮とは常に慎重さをもって付き合うべきです。

デジタルメディアの時代において、ギャラリーはどのような役割を果たすと思いますか? 特にご自身の作品にとってはどうでしょうか?

今日、ギャラリーが果たす役割は非常に大きいと思います。インターネットの普及により、私たちの身の回りにはこれまでにないほど多くの写真が溢れています。至るところでデジタル化が進む状況のなかで、ギャラリーは作品が画像の奔流の中から「実在」するための空間を提供することで、存在を際立たせ、その作品に属する文脈やメッセージ性を明示することができます。写真を、その存在やメッセージ性が芸術的価値となる「オブジェ」として讃えるためには、手仕事やカメラという媒体の歴史に特化したギャラリーが存在し続けることが重要です。

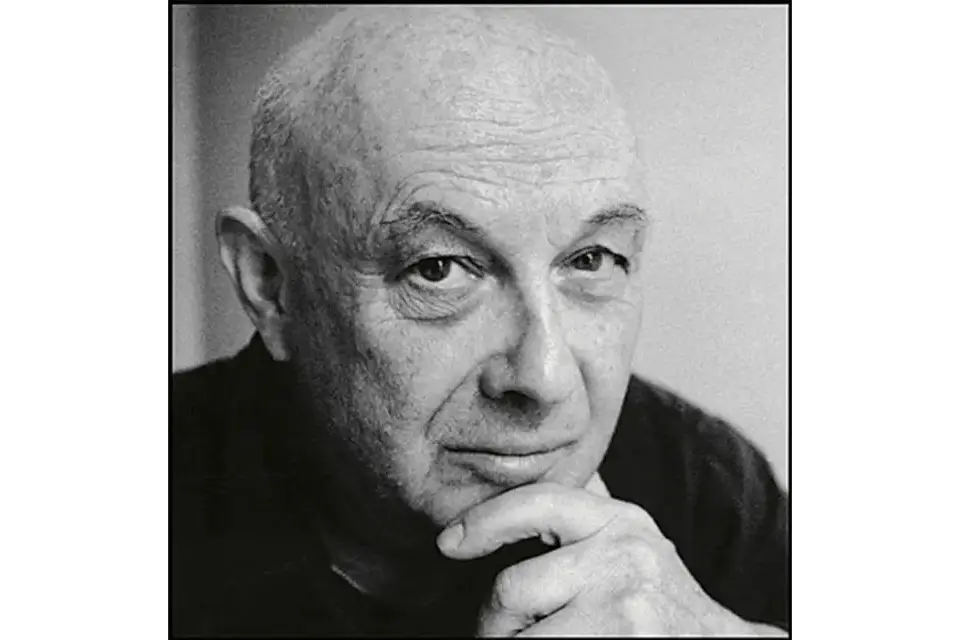

ブルース・デビットソン

1933年9月5日、イリノイ州に生まれる。10歳から写真を始め、高校最後の年、コダック全国高校写真賞(Kodak National High School Photographic Award)の「動物写真部門」で受賞。1951年から1954年にかけてロチェスター工科大学で学び、イーストマン・コダックで助手を務めた。1955年にはイェール大学芸術学部で学び、ヨゼフ・アルバースとアレクセイ・ブロドヴィッチに師事した。修了時の作品が、『ライフ』誌への掲載第1号となった。1959年より世界的写真家集団「マグナム・フォト」に参加。その後、英国に短期間滞在。米国の公民権運動に大きな関心を寄せたデビットソンは、1966年、長期にわたるプロジェクト『East 100th Street』をスタートさせる。1980年には、ニューヨークの地下鉄の日常をカラー写真で捉えた作品群を発表。これまで多くの写真展が開催され、作品は数々の賞を受賞している。ニューヨーク在住。