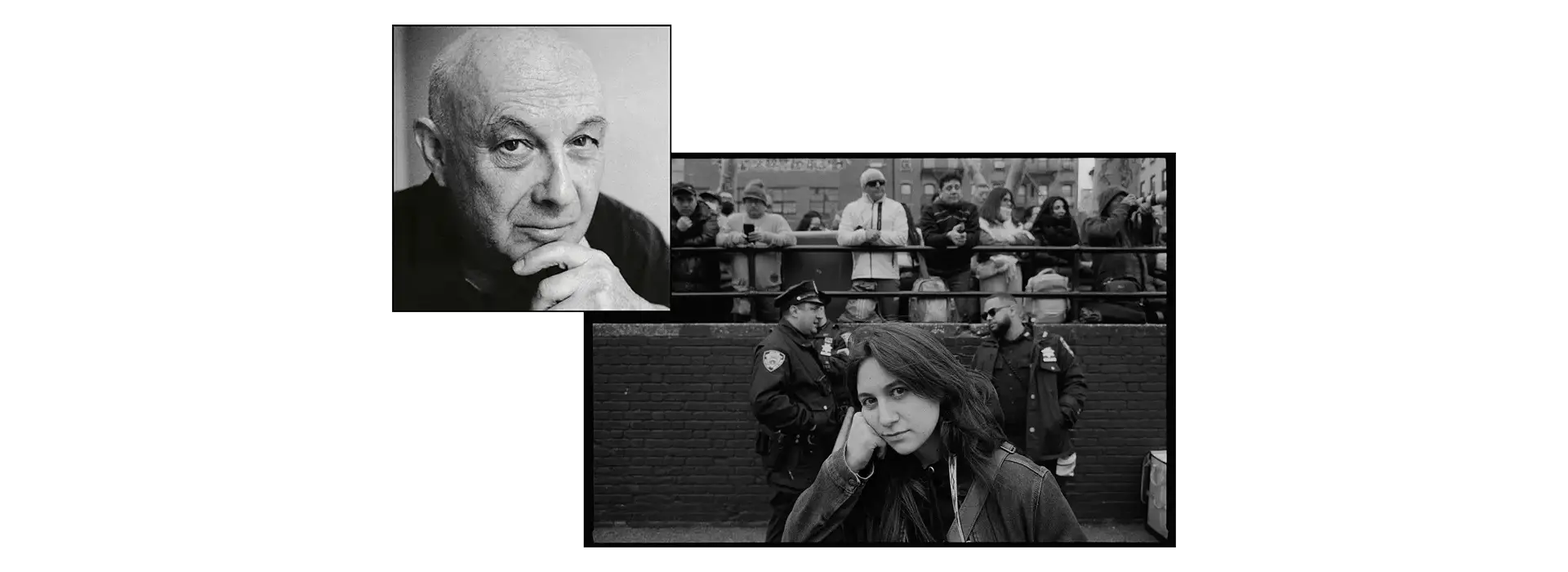

對話:薩拉·梅辛格(Sara Messinger)與布魯斯·戴維森(Bruce Davidson)

在徠卡百年慶典之際,薩拉·梅辛格與美國紀實攝影大師布魯斯·戴維森展開了一場攝影對話。兩人的作品將於5月20日起在紐約徠卡畫廊展出。

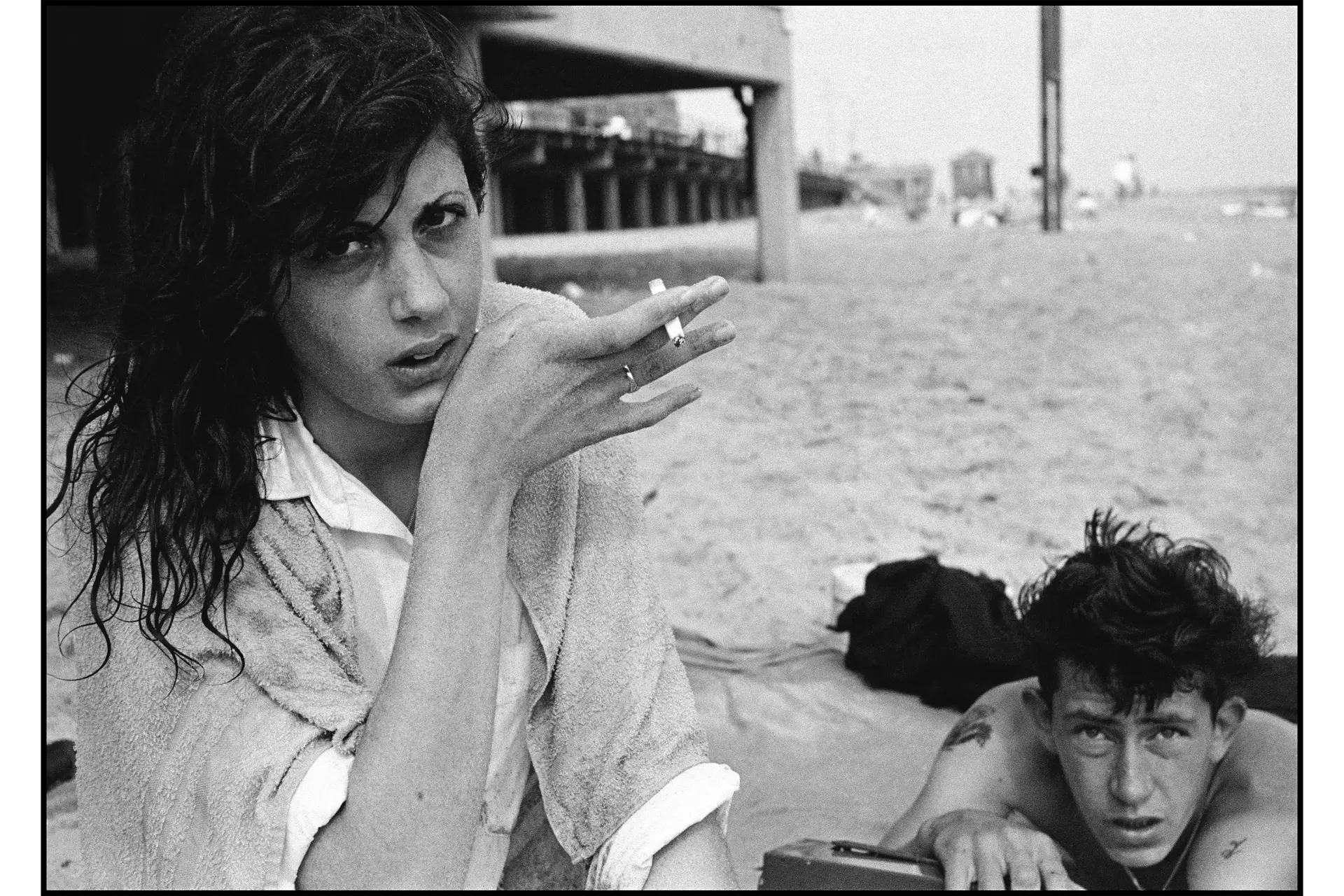

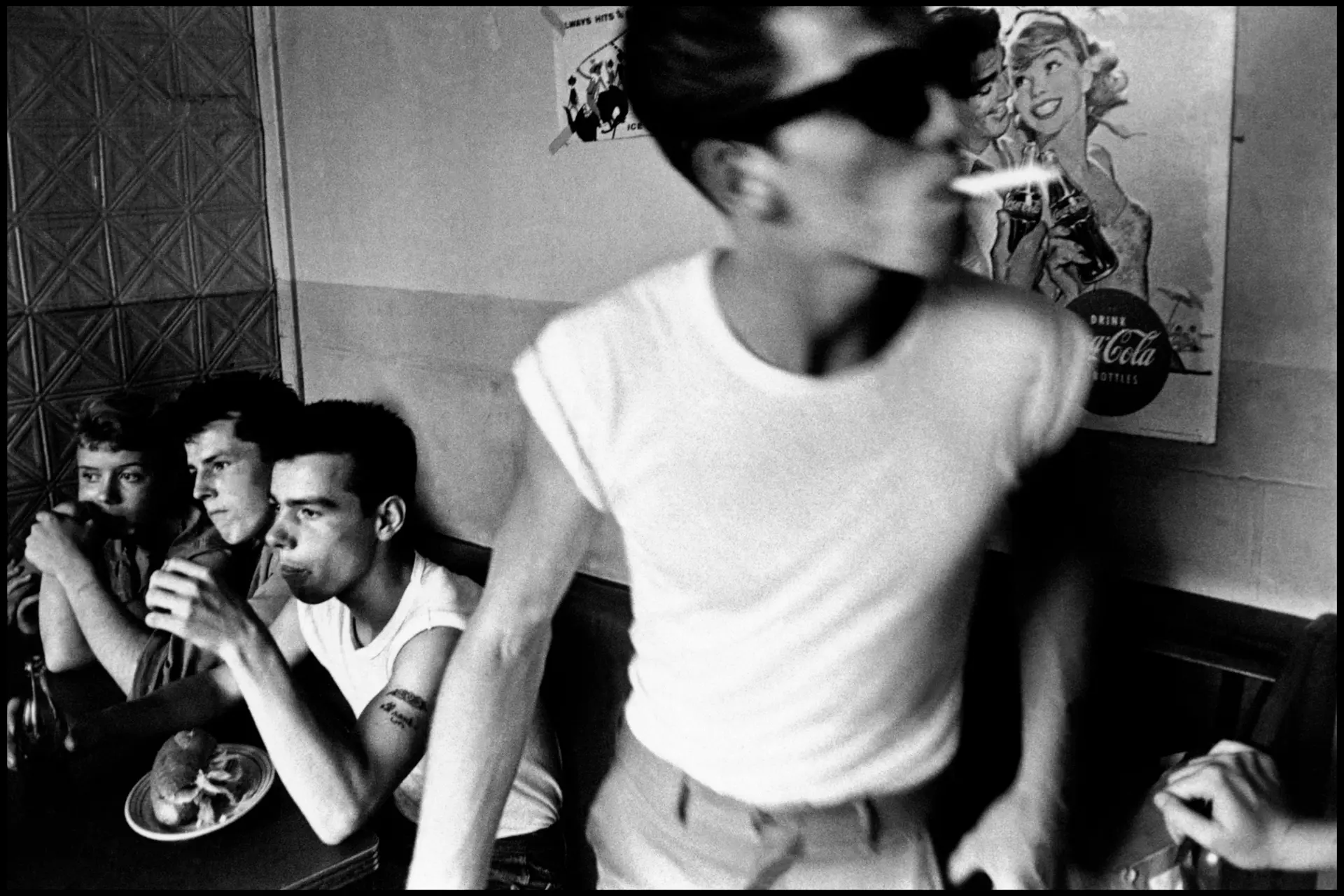

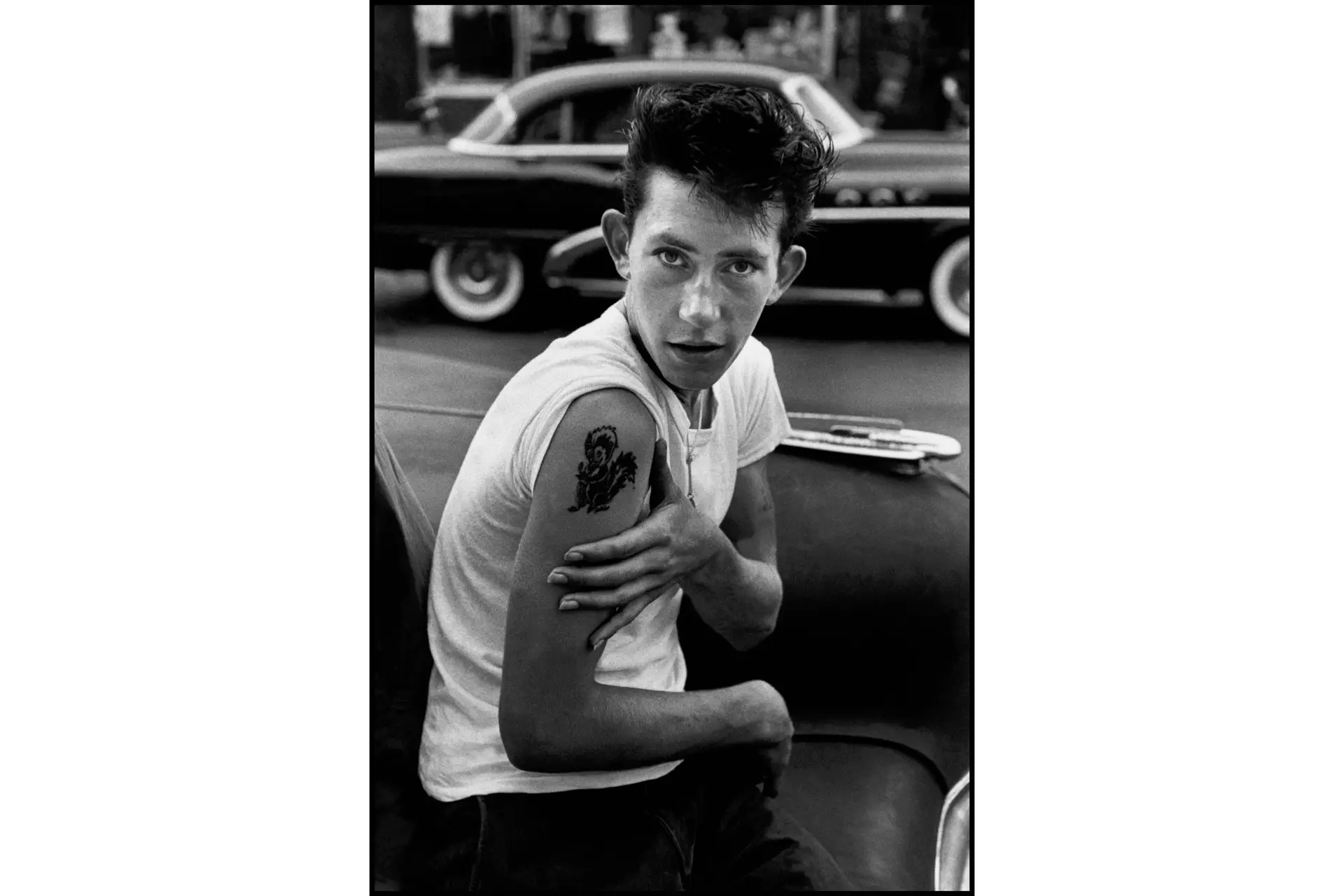

作為Leica I百年慶典系列的一部分,徠卡畫廊又推出了一場引人入勝的展覽:在紐約徠卡畫廊,薩拉·梅辛格與布魯斯·戴維森兩位攝影師的創作世界即將碰撞出精彩火花。戴維森以深具人文精神的黑白攝影聞名,而梅辛格則以色彩鮮明的當代懷舊人像作品見長。她於2022年創作的系列作品《Shadow of a Teenage Daydream》(少年白日夢的影子)尤其展現出對年輕一代生活現實的敏銳洞察。

對於徠卡攝影一百週年,您有什麼想法?

能成為徠卡百年攝影慶典的一部分,我深感榮幸。其實在我正式投身攝影創作之前,就已經對攝影的歷史著迷不已。正是這份熱忱促使我第一次拿起徠卡相機。我希望創作出能夠與徠卡傳統對話的作品,並在此過程中迅速愛上了這個品牌。我看待攝影的方式發生了翻天覆地的改變。我由衷感受到彷彿自己正在經歷一場非凡之旅。

Leica Hall of Fame(徠卡名人堂)獲獎者的作品對您的創作有哪些影響?

徠卡名人堂獲獎者的作品,正是我踏上攝影之路的啟蒙。在我逐步探索攝影的過程中,我最先接觸到的就是這些鼎鼎大名的攝影師。他們的好奇心深深感染了我,很快地,攝影成為了我生活的中心。我本是個害羞內向的人,但相機讓我放開了自己,也讓我開始用鏡頭與世界對話。我不再畏懼與人交流、與世界互動,這一切都要歸功於我心中的徠卡名人堂英雄們。

©Sara Messinger

您此次展出的攝影作品聚焦什麼主題?

我此次參展的作品出自一個持續進行的攝影專案,記錄的是一群生活在紐約市的青少年,我已經跟隨他們拍攝了四年。在此期間,我有幸見證了這群年輕人的成長。我走入了他們的世界,融入了他們的朋友圈,他們甚至成為了我最親密的朋友。這些照片不僅講述了他們的自我探索之路,也映照出我自己的成長與變化。曾經年少的我也一樣十分內向,而他們彷彿讓我體驗了第二次青春。這群年輕人永遠地改變了我的人生,我也無比感激能夠與他們結為好友。

您主要使用哪些相機進行拍攝?原因為何?

我大多數攝影作品是使用徠卡M4-P或M6相機拍攝的,這兩款相機讓我可以快速、低調地進行創作。從第一次拿起它們開始,就能感受到無比舒適的握持感,使我能夠完全憑藉直覺進行拍攝。這兩款相機操作簡單,這點十分深得我心。

您是如何汲取靈感的?

對我來說,回顧過去極為重要。與當代潮流相比,我更常從攝影史中汲取靈感,因為在數位化的時代,當代潮流往往顯得過於飽和。而攝影集是我最重要的靈感來源。我尤其受到很多傑出女攝影師的啟發:黛安·阿勃絲(Diane Arbus)、羅莎琳德·福克斯·所羅門(Rosalind Fox Solomon)、康蘇埃洛·卡納加(Consuelo Kanaga)和瑪麗·艾倫·馬克(Mary Ellen Mark),這只是其中一部分。他們探索人類狀況的視角、誠實和勇氣繼續指導我的工作。

本次展覽以兩代人之間的視覺對話為核心。您是如何切入這一主題的?

將布魯斯·戴維森的《Brooklyn Gang》(布魯克林幫)系列與我所拍攝的紐約青少年作品進行結合的點子,來自策展人邁克爾·弗利(Michael Foley)。對我而言,這是一個振奮人心的策展概念,因為布魯斯·戴維森在我整個職業生涯中給了我很大的啟發。我們的作品都誕生於紐約,這不僅反映出我們與拍攝對象的關係,也體現了我們與被拍攝者之間的真實情感和友誼。我們在處理與被拍攝者年齡差距方面的相似之處,為這次攝影對話奠定了堅實的基礎。同時,作品在時代與背景上的差異也增添了另一層次的豐富性,既映照出這座城市的滄桑變遷,也記錄著這座城市年輕一代的世代更迭。

在這場攝影對話中,展現出了哪些共性或差異?

在我看來,攝影並沒有任何禁忌題材。不管某個主題已經被拍攝過多少次,時間與背景的不斷變化總能讓那些反覆出現的主題依舊令人著迷。透過另一位攝影師的鏡頭觀察世界,是一種非常特別的體驗,這提醒了我們,我們每個人都生活在自己的夢境裡,而這些夢境因為我們獨特的背景與人生閱歷而五彩斑斕。每位攝影師透過影像所呈現的個人世界,都是獨一無二的。

在您看來,攝影在過去幾十年中發生了哪些變化?

我們可以明顯看到攝影從傳統紀實風格逐漸轉向脫離現實的趨勢。如今的很多作品更強調美學和完美,而非原生、未經修飾的現實。數位時代帶來的「即時滿足」需求對這一轉變產生了巨大影響,與此同時,雜誌和出版物對於長期紀實報導的支援也在減少。在這種並非因好奇心驅動而進行攝影的趨勢中,我嗅到了某種危機。如今的趨勢似乎是朝著概念和舞台攝影的方向發展,是個人視角與未知的領域。當今攝影界的很多觀念與我的攝影理念背道而馳。我相信,一位用心良苦的優秀攝影師可以拍攝任何題材,只要有好奇心就足夠了。好奇心是攝影的關鍵。我們應該把相機當作一種工具,用來探索、聯繫和學習,就像我們一直以來做的那樣!

©Sara Messinger

薩拉·梅辛格(Sara Messinger)

1998年出生於費城郊區,在紐約大學蓋拉廷個人化學習學院學習攝影,並獲得文學學士學位。此後,她一直以紀實攝影師的身份從事長期專題創作,並以性別、身份認同和次文化為拍攝主軸。2021年,她被《紐約時報雜誌》選中,負責記錄紐約市在經歷嚴格的新冠疫情封鎖一年後的「復甦」過程。梅辛格現居紐約。

您認為攝影在未來會有哪些機會和挑戰?

在我看來,最大的挑戰之一是快速創作並即時分享的壓力。社群媒體和數位時代強化了人們對即時滿足的渴望,但這正在威脅著攝影最寶貴的品質之一——耐心。在這個資訊高速傳播的時代,我們必須警惕這種欲望,不應讓我們的創作因為社群媒體而急於求成。我自己在剛踏上攝影之旅時,也曾深受其害。我認為,不要過快地發表作品是非常重要的,這樣才能在不受他人影響的情況下表達自己的想法並展現自己的願景。當今這個時代,我們太容易被周圍人左右。對待潮流和趨勢,必須保持足夠的警覺。

在數位媒體的時代,特別是對您的作品來說,畫廊扮演的角色是什麼?

畫廊的作用舉足輕重。如今,得益於網際網路,我們比歷史上任何時期都更密集地接觸攝影作品。在這樣一個數位化的環境中,畫廊能夠提供一個獨立的展示空間,為當代攝影作品打造舞台並賦予時代背景,使其不至於在影像的洪流中淹沒。正因如此,那些依然專注於攝影工藝和攝影歷史的畫廊顯得尤為珍貴,它們珍視照片,如同實體藝術作品般。

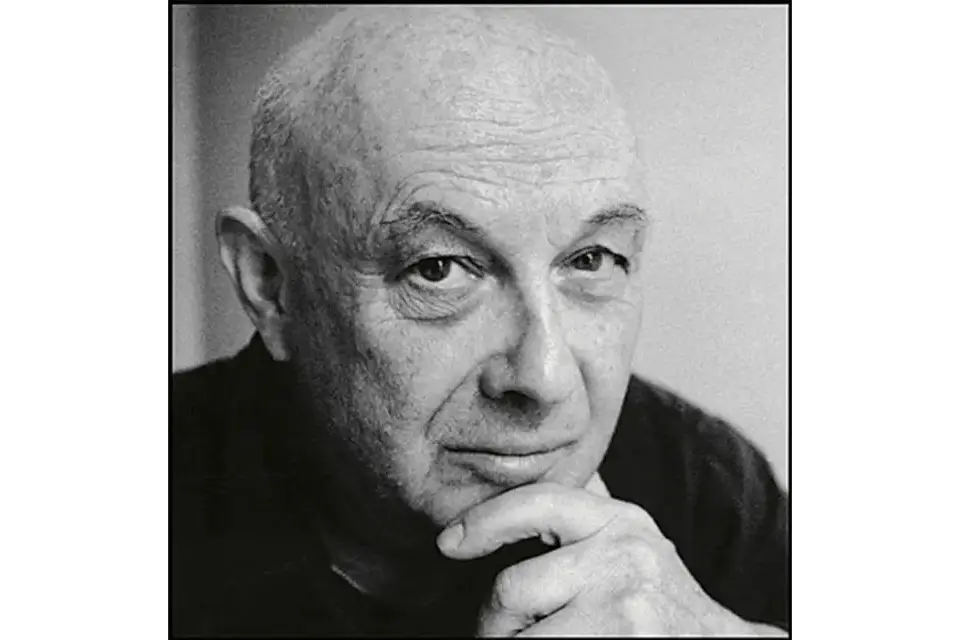

布魯斯·戴維森(Bruce Davidson)

1933年9月5日出生於伊利諾州,10歲起開始接觸攝影。高中最後一年,他獲得了柯達全美高中攝影獎的「動物攝影」類獎。1951至1954年間,就讀於羅徹斯特理工學院,並在伊士曼柯達擔任實驗室助理;1955年進入耶魯大學設計學院學習,師從約瑟夫·亞伯斯(Josef Albers)與阿列克謝·布羅多維奇(Alexei Brodowitsch)等大師。他的畢業作品也是他首次在《生活》雜誌上發表的攝影作品。1959年,戴維森成為馬格蘭攝影通訊社的正式成員,隨後在英國居住。他對美國民權運動懷有深厚熱忱。1966年起,他開始進行長期攝影項目《East 100th Street》。1980年,他發表了備受矚目的彩色攝影集,記錄了紐約地鐵的面貌。他曾多次獲獎並舉辦展覽,現居紐約。