対話の中で

ライカカメラ100周年を記念し、ライカギャラリー・ミュンヘンで、ヨハンナ=マリア・フリッツがライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード受賞者、ユルゲン・シャデベルクの作品について語ります。

ライカフォトグラフィー100周年を祝して、2025年、世界各地のライカギャラリーで毎月、新たな展示会が開催されます。そのコンセプトは、現代を代表する写真家と、ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード受賞者の出会い。4月14日からはミュンヘンのライカギャラリーにて、ヨハンナ=マリア・フリッツがユルゲン・シャデベルクの作品にインスピレーションを得た展示を行います。ふたりの写真家に共通するのは、社会的・経済的変動の影響を受けた場所や人々を鋭く見つめる視点です。

ライカフォトグラフィーの100周年について、どのように感じていますか?

ライカには、長く複雑な歴史があります。ナチス政権下では、企業として戦時経済に一部関与する一方で、「ライカ・フリーダム・トレイン」と呼ばれる秘密の救出作戦が行われました。これはエルンスト・ライツ2世とその娘エルジー・キューン=ライツが、ユダヤ人の従業員たちの国外逃亡を手助けしたというものです。彼らが新天地で写真家としての道を歩めるように、ライカのカメラを手渡して送り出したこともありました。

ライカというと、アンリ・カルティエ=ブレッソンやロバート・キャパといった男性写真家の名が真っ先に思い浮かびますが、実は多くの女性写真家もライカで素晴らしい作品を残していますインゲ・モラス、ゲルダ・タロー、ドロテア・ランゲ、ジェーン・エヴリン・アトウッドなどがその代表です。彼女たちはライカを通した独自の視点で、写真史に大きな影響を与えました。

私とライカとの出会いは、M6でした。18歳の誕生日に、運転免許を取るための資金をもらったのですが、そのお金で中古のライカM6を600ユーロで購入したのです。自分の意志で選んだ初めてのカメラであり、今もずっと私のそばにあります。

ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード受賞者たちの作品は、あなた自身の創作にどのような影響を与えましたか?

ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード受賞者の作品は、写真家としての私の視点を大きく形づくってきました。ヘアリンデ・ケルブル氏とバーバラ・クレム氏がこの賞を受賞されたことを特に嬉しく思っています。彼女たちの写真は、私のキャリアを通して常にそばにあり、物語を“視覚で語る”ことや、写真に深みを与えるとはどういうことかを教えてくれました。

若い頃、ベルリンのグロピウス・バウで開催されていたバーバラ・クレム氏さんの展覧会を訪れたときのことを、今でもよく覚えています。彼女が、被写体に脅威とみなされず、むしろ軽く見られていることさえあるという話をどこかで聞いたのですが、それがとても心に残りました。女性であることによって、人々の心のバリアが下がり、相手により深く入り込めることがあります。私自身も同じような経験をしてきましたし、それを自身の仕事において“チャンス”として活かすと同時に、“責任”としても受け止めています。

この対話で見えてきた共通点や相違点は何ですか?

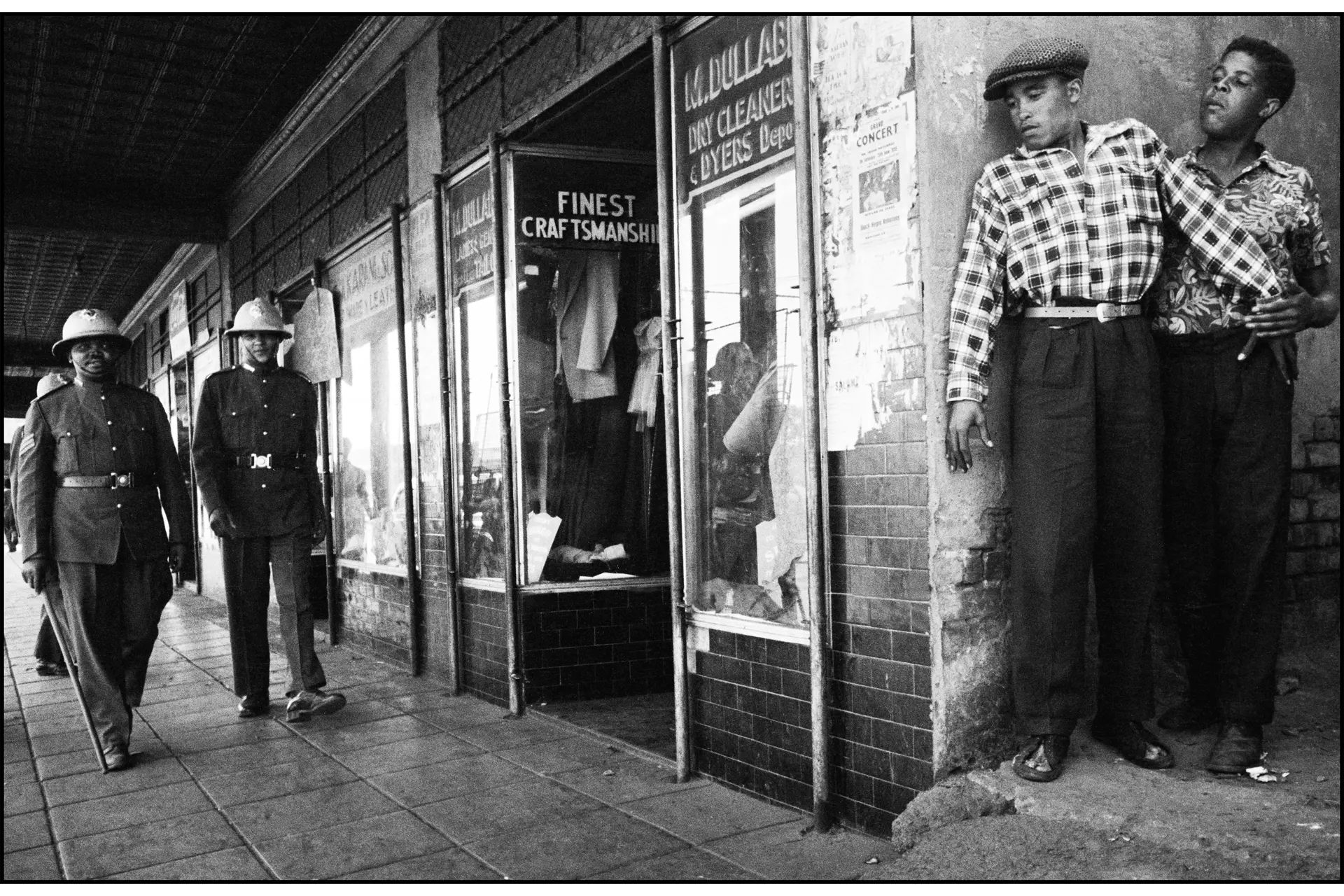

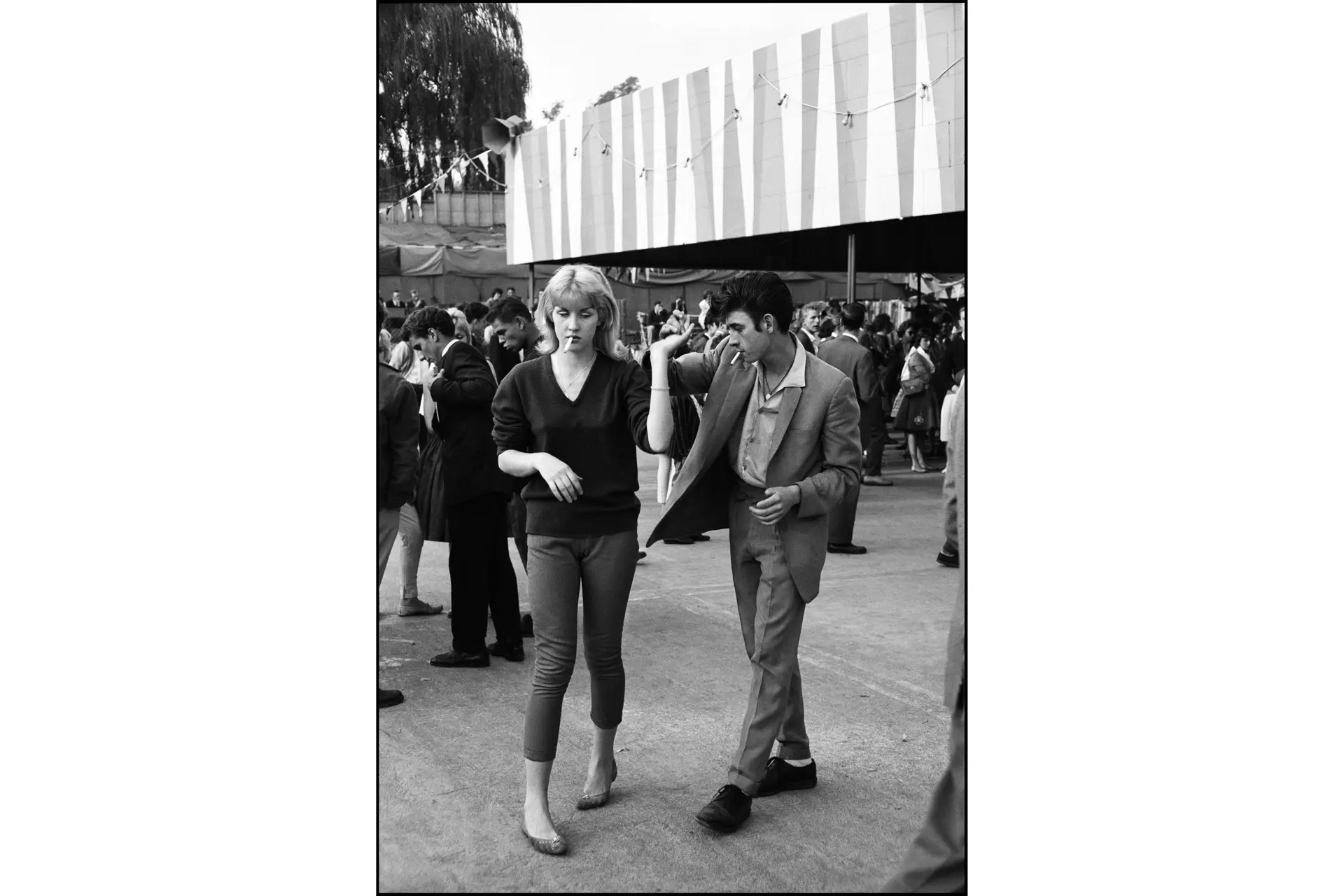

ユルゲン・シャデベルク氏と私には、共通する関心事があります。それは、「歴史」と「人間の抵抗力」を記録することです。彼はアパルトヘイト時代の南アフリカにおける抑圧と抵抗を主題にしてきた一方で、私は、世界各地の疎外されたコミュニティや紛争地域に目を向け、特に女性たちの経験に焦点を当てています。私たちのスタイルは、それぞれ異なる時代を反映しているとはいえ、写真を“物語を伝える”手段として、そして“変化を促す”力として用いている点では同じです。この展示会は、過去と現在のさまざまな対立のあいだに対話を生み出し、写真という表現がいかにして歴史を記録し、普段見過ごされがちな人々に声を与えられるかということを示しています。

インスピレーションはどこから得ていますか?

私は、自分の自由なドキュメンタリープロジェクトとジャーナリストとしての仕事とを明確に分けています。自由制作のプロジェクトでは、ひとつのテーマに長期間じっくり向き合います。たとえば現在進行中のプロジェクト『Keep Her Pure』では、「女性の純潔」という概念を探っています。そのために、写真だけでなく、音声やテキスト、映像など、あらゆる方向からリサーチを重ねています。

一方、ジャーナリストとしての仕事では、凄惨な事件が起きた現場を訪れることが多くあります。私はそれらを記録し、社会に伝える責任があると感じています。今回、ライカのために制作したプロジェクトには、自由制作とは異なり、よりジャーナリスティックなアプローチで臨みました。制作期間はわずか2週間で、その間、私はウェストバージニア州に滞在しました。ジャーナリストの友人と共にこの地域を巡り、多くの人々と対話し、現地の状況について深く掘り下げていきました。

あなたの作品のテーマはどのようなものですか?

これは、アメリカの石炭産業の衰退――つまり、ひとつの地域が基幹産業を失ったときに何が起こるのかを捉えたプロジェクトです。そして、「忘れられたくない」と願う人々の物語でもあります。20世紀半ば、アメリカ東部ウェストバージニア州の炭鉱では約12万5千人が働いていました。しかし現在、その数はわずか1万3千人ほどにまで減少しています。かつて栄えた炭鉱の町は、今ではゴーストタウンとなりました。そのひとつがローデルです。かつて映画館や商店、ガソリンスタンドが並んでいた場所には、今では草木が生い茂る廃墟が残るのみです。それでも、この町には約130人が今も暮らしており、そのうち34%が貧困ライン以下の生活を送っています。

どのカメラを使用しましたか?その理由は?

使用したのはライカSL3です。オートフォーカス機能を備えたフルフレームカメラを使いたかったのと、レンズ交換ができるという点も大きな理由でした。

写真は過去数十年でどのように変化したと思いますか?

やはり、アナログからデジタルへの移行が大きな変化だったと思います。10年前、大学で写真を学んでいた頃は、まだ多くをフィルムで撮影していました。当時もフィルムは高価でしたが、今ほど法外な値段ではありませんでした。今では、アナログ写真で大規模なプロジェクトを行うのは経済的に現実的ではありません。それに加えて、デジタル中判カメラの登場も写真の世界に大きな変化をもたらしました。これまでになかった新たな表現の可能性を切り開いてくれています。

現在の写真家たちの状況をどのように見ていますか?

今この時代、フォトジャーナリストはこれまで以上に重要な存在だと感じています。AIによって偽の画像が生成され、SNSではフェイクニュースが瞬く間に拡散します。だからこそ、私たちには「真実を可視化する」責任があるのです。

一方で、多くのメディアはコスト削減を進めており、特に紛争地域取材では報酬が定額制になったり、もともと低かった日当がさらに減らされたりしています。それに対して生活費は上がる一方で、そうした状況には強い不安を感じています。

デジタルの時代において、ギャラリーはどのような役割を果たすと思いますか? 特にご自身の作品にとってはどうでしょうか?

私は、ギャラリーや美術館、あるいは公共空間での展示は、写真にとって本質的に重要なものだと考えています。印刷された写真を目の前で見るという体験は、スマートフォンやパソコンの画面越しに見るのとはまったく異なる、深く濃密な鑑賞体験をもたらしてくれます。

とはいえ、美術館やギャラリーを訪れるというのは、どこか“エリート的”な側面も否めません。だからこそ、屋外での展示やインターネットを活用し、より多くの人々、さまざまな社会的背景を持つ人々に写真を届ける手段も大切だと感じています。それでもなお、ギャラリーは私の仕事において中心的な役割を果たしています。なぜなら、写真が意図した通りに展示される空間を提供してくれるからです。そしてもちろん、展示会によって、私は写真家として生計の一部を立てていますから。

Johanna-Maria Fritz

ハンナ=マリア・フリッツは公式にはベルリン在住ですが、実際には一年中世界各地を飛び回っています。ベルリンのオストクロイツシューレで写真を学び、2019年初頭からは同名のエージェンシーに所属しています。彼女の作品は、『シュピーゲル』、『ツァイト』、『ナショナルジオグラフィック』、『ル・モンド』に掲載されました。フリッツの作品は、インゲ・モラス賞やドイツ平和賞写真部門など、数々の賞を受賞しています。最近では、アサド政権崩壊後のシリアで撮影を行いました。

Jürgen Schadeberg

ベルリンで生まれたユルゲン・シャデベルクは、同地の光学・写真技術学校に通った後、ハンブルクのドイツ通信社に勤務しました。1950年に南アフリカに移住し、1959年まで、黒人多数派にとって重要なメディアフォーラムである雑誌『ドラム』のスタッフとして活動しました。シャデベルクは、人種差別政策アパルトヘイト体制下の生活状況を記録し、ネルソン・マンデラやミリアム・マケバなどの著名人を撮影しました。その後、彼はヨーロッパに戻り、アメリカへ渡りました。2018年には、ライカカメラ社からライカ・ホール・オブ・フェイム・アワードを受賞しました。