In dialogo

In occasione del centenario di Leica, nella galleria Leica di Monaco Johanna-Maria Fritz entra in dialogo con l’opera di Jürgen Schadeberg, vincitore del Leica Hall of Fame.

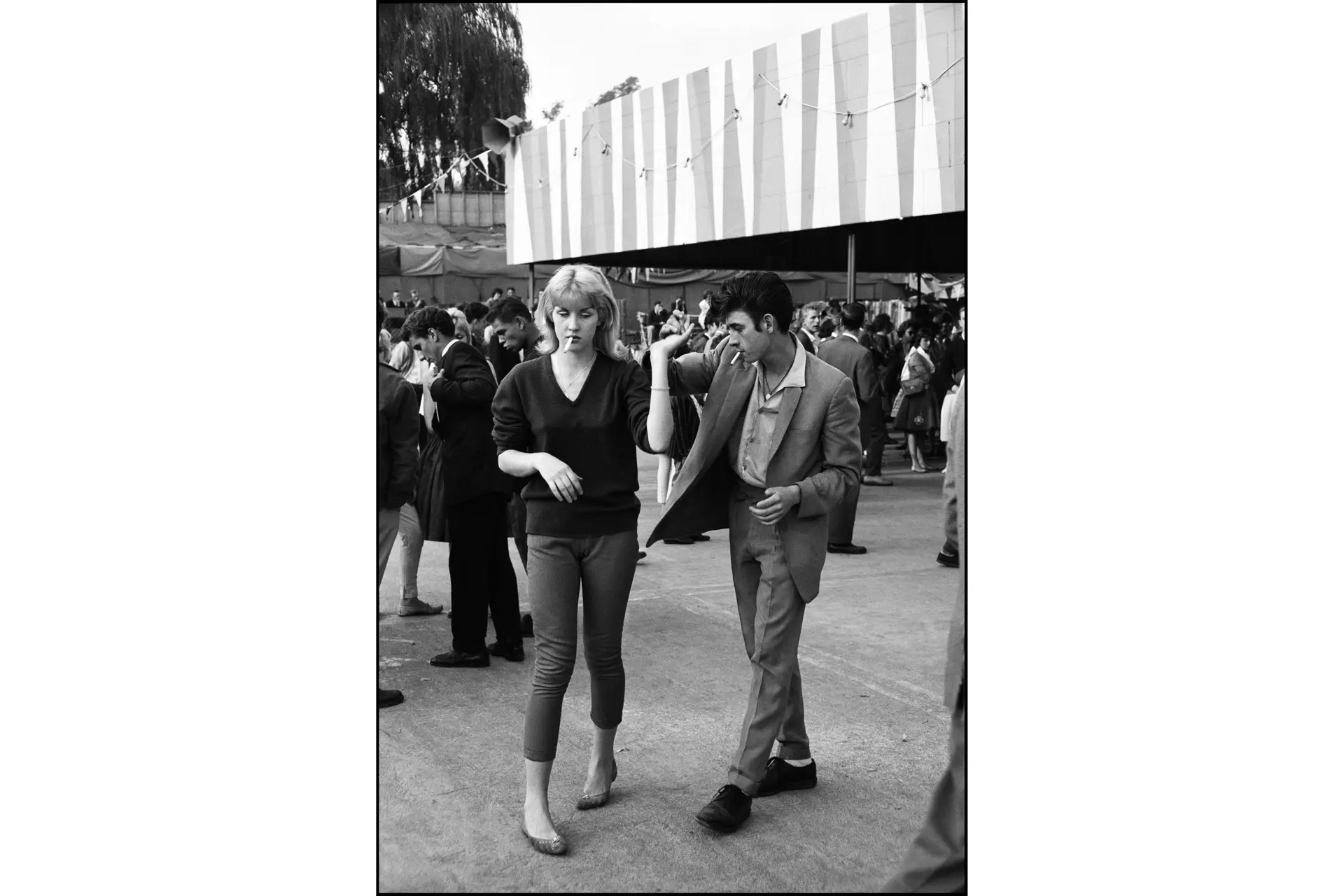

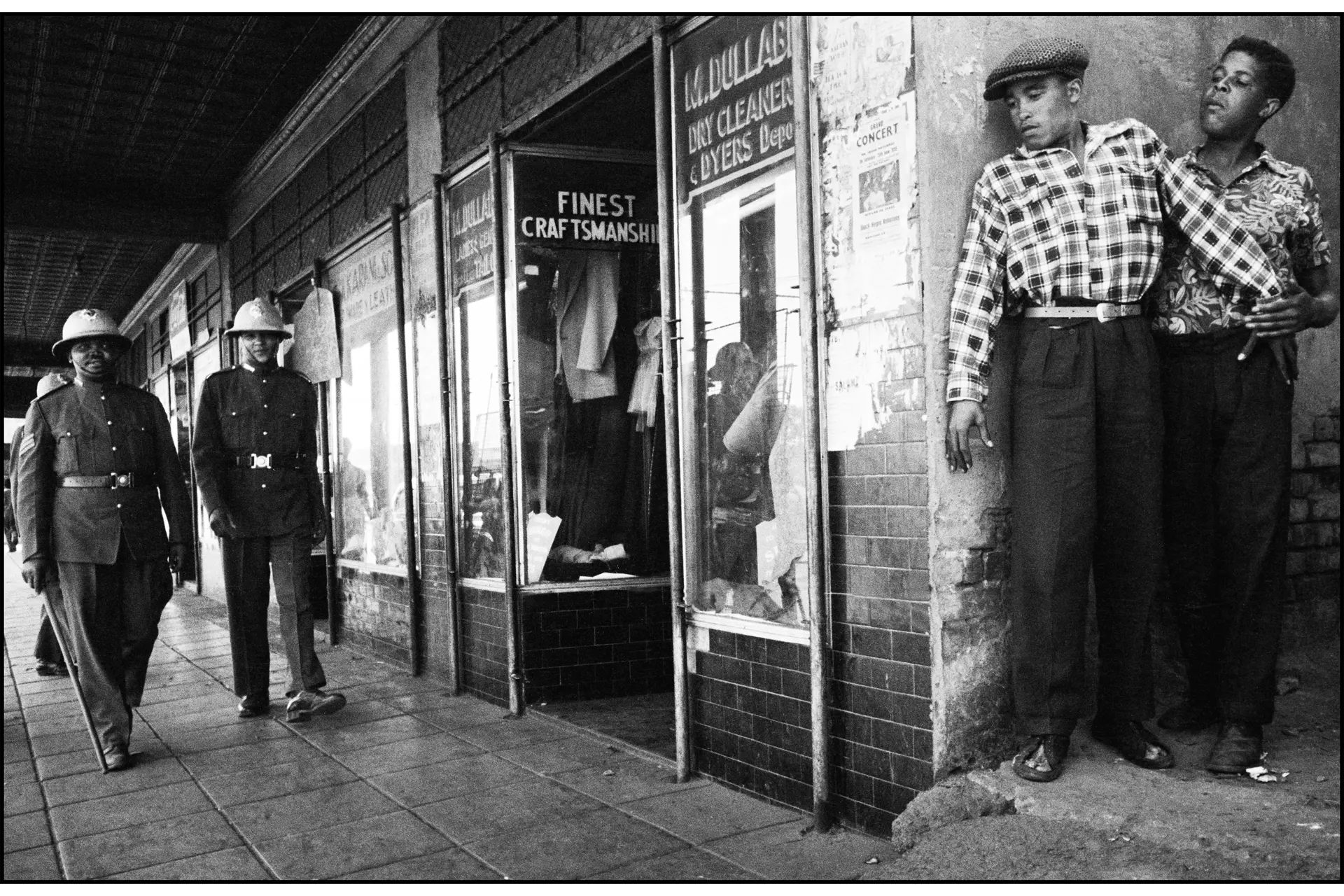

Nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario di Leica, ogni mese del 2025 viene inaugurata una nuova mostra, presso una galleria Leica selezionata, che accosta un talento contemporaneo a uno dei vincitori o delle vincitrici insigniti del Leica Hall of Fame Award (LHOF). La prossima sarà la galleria Leica di Monaco, che dal 14 aprile ospiterà gli scatti realizzati da Johanna-Maria Fritz accanto alle opere di Jürgen Schadeberg. Ciò che unisce l’una all’altro è il loro istinto per i luoghi e le persone che sono stati segnati da trasformazioni sociali ed economiche.

Cent’anni di fotografia Leica: lei cosa ne pensa?

La storia di Leica è lunga e sfaccettata. Durante il nazionalsocialismo, l’azienda era in parte integrata nell’economia di guerra, ma al contempo c’era il “Leica Freedom Train”, un’operazione di salvataggio segreta con la quale Ernst Leitz II e la figlia Elsie Kühn-Leitz aiutavano i dipendenti ebrei a fuggire. Spesso con una Leica, per dare loro una chance di rifarsi un’esistenza all’estero come fotografi.

Nonostante il nome Leica venga associato soprattutto a fotografi di sesso maschile, come Henri Cartier-Bresson o Robert Capa, sono tante le donne che hanno realizzato opere straordinarie con una Leica. Inge Morath, Gerda Taro, Dorothea Lange o Jane Evelyn Atwood hanno segnato altrettanto profondamente la storia della fotografia con i loro scatti realizzati con una Leica.

La mia relazione personale con Leica è iniziata con una M6. Per il mio diciottesimo compleanno ricevetti in regalo dei soldi per prendere la patente, ma invece acquistai una Leica M6 usata per 600 euro. Fu la mia prima decisione consapevole in fatto di fotocamere, e ne scelsi una che mi accompagna ancora oggi.

In che modo le opere dei vincitori e delle vincitrici del Leica Hall Of Fame hanno influenzato il suo lavoro?

Le opere di chi è stato insignito del LHOF hanno segnato notevolmente la mia prospettiva di fotografa. Mi fa particolarmente piacere che a ricevere questo premio siano state anche Herlinde Koelbl e Barbara Klemm. Le loro immagini mi hanno accompagnata nel corso di tutta la mia carriera e hanno plasmato la mia interpretazione del racconto visivo e della profondità delle immagini.

Mi ricordo quando da giovane fotografa andai alla mostra di Barbara Klemm al Gropius Bau di Berlino. Avevo sentito dire che spesso non veniva percepita come una minaccia o addirittura veniva sottovalutata. Questo mi aveva toccato profondamente. Come donna spesso è più facile trovare la via di accesso: le persone abbassano i loro meccanismi di difesa. Condivido questa esperienza e nel mio lavoro la vedo come una chance ma anche come una responsabilità.

Quali analogie o differenze emergono da questo dialogo?

Quello che lega me e Jürgen Schadeberg è il nostro interesse comune di documentare la storia e la resilienza umana. Mentre lui immortalava scene di Apartheid in Sudafrica, focalizzando la sua attenzione su repressione e resistenza, io mi occupo di comunità emarginate e aree di conflitto in tutto il mondo, spesso con uno sguardo particolare alle esperienze delle donne. Nonostante i nostri rispettivi stili riflettano epoche diverse, entrambi usiamo la fotografia come strumento di narrazione e di cambiamento. Questa mostra espone un dialogo tra conflitti passati e presenti e dimostra come le immagini preservano la storia e riescono a dare voce a chi spesso altrimenti rimane ignorato.

Da dove trae ispirazione?

Bisogna fare una distinzione tra i miei progetti documentaristici indipendenti e il mio lavoro giornalistico. Nei progetti indipendenti mi occupo intensamente e per un lungo periodo di tempo di un determinato tema, come per esempio nel mio attuale progetto Keep Her Pure, che affronta l’idea della verginità femminile. Per questi lavori svolgo ricerche a tutto campo. Non solo attraverso la fotografia, ma anche con audio, testi e video.

Il mio lavoro giornalistico, invece, spesso mi porta in luoghi che sono teatro di crimini orribili. Lo considero un mio compito quello di documentare e contribuire all’informazione. Per il progetto realizzato per Leica ho adottato un approccio più giornalistico rispetto ai miei lavori indipendenti. Avevamo solo due settimane, e lo ho trascorse in West Virginia. Insieme a un amico giornalista ho viaggiato in quello stato, parlato con molte persone ed esplorato diversi luoghi.

Di cosa parla la sua serie?

È una storia su come è svanito il boom del carbone esploso in America; cerco di raccontare cosa accade quando un’intera regione perde la sua industria principale e di narrare la storia di chi non vuole essere dimenticato. A metà del secolo scorso nelle miniere di carbone del West Virginia, nell’est degli Stati Uniti, lavoravano circa 125.000 persone. Oggi sono appena 13.000. Quelli che una volta erano fiorenti “coal camp” sono diventati vere e proprie città fantasma, come Rhodell. Dove prima c’erano cinema, negozi e stazioni di servizio, oggi si vedono solo rovine sulle quali la vegetazione ha preso il sopravvento. Nonostante ciò, vi abitano ancora circa 130 persone, e il 34% di loro è al di sotto della soglia di povertà.

Quale fotocamera ha utilizzato e perché?

Ho usato la Leica SL3. Volevo una fotocamera a pieno formato con autofocus e la possibilità di cambiare obiettivo.

Secondo lei, come è cambiata la fotografia nel corso degli ultimi decenni?

Naturalmente c’è stato il passaggio dall’analogico al digitale. Una decina di anna fa, quando ero studentessa, realizzavo ancora molte fotografie in analogico. Allora le pellicole erano care, ma certo i prezzi non erano così assurdi come oggi. Semplicemente non posso più permettermi di realizzare progetti grandi con la fotografia analogica. Inoltre, le fotocamere digitali a medio formato hanno cambiato il gioco, aprendo possibilità completamente nuove.

Come giudica la situazione attuale per fotografi e fotografe?

Credo che in questo momento i fotoreporter siano estremamente importanti. Con l’intelligenza artificiale si possono generare immagini false e sui social media le fake news si diffondono molto velocemente. Per questo abbiamo il compito di rendere visibile la verità.

È anche vero, però, che molte aziende del settore dei media puntano a risparmiare sui costi. Sempre più spesso le grandi testate giornalistiche pagano cifre forfettarie per reportage da territori di guerra e questo determina una diminuzione delle tariffe giornaliere, già peraltro basse. Ma nel frattempo il costo della vita aumenta. Questo mi preoccupa.

Quale ruolo svolgono le gallerie nell’epoca del digitale, in particolare per il suo lavoro?

Per me le mostre sono fondamentali, che sia nelle gallerie, nei musei o negli spazi pubblici. Avere la possibilità di guardare un’immagine stampata permette un confronto molto più intenso con la fotografia rispetto all’esperienza che se ne può fare attraverso lo smartphone o il computer.

È anche vero che visitare un museo o una galleria spesso rimane un’esperienza elitaria. Le mostre all’aperto e internet consentono alle persone di qualsiasi strato sociale e di qualunque regione del mondo di ammirare le fotografie. Le gallerie comunque svolgono un ruolo centrale nel mio lavoro, perché offrono uno spazio in cui poter presentare le fotografie proprio come le avevo pensate. Naturalmente, come fotografa mi guadagno da vivere anche con le mostre.

Johanna-Maria Fritz

Ufficialmente Johanna-Maria Fritz vive a Berlino, in pratica però è in viaggio tutto l’anno. Ha studiato fotografia alla Ostkreuzschule di Berlino e dall’inizio del 2019 è membro dell’omonima agenzia. I suoi lavori sono stati pubblicati su Der Spiegel, Die Zeit, National Geographic e Le Monde, e già più volte premiati, tra gli altri con il premio Inge Morath e il Deutschen Friedenspreis für Fotografie. Di recente ha realizzato fotografie in Siria dopo la caduta del regime di Assad.

Jürgen Schadeberg

Nacque a Berlino, dove frequentò la scuola di ottica e tecnica fotografica, prima di approdare alla Deutsche Presse-Agentur di Amburgo. Nel 1950 si trasferì in Sudafrica dove fino al 1959 collaborò con Drum, la rivista più importante per la popolazione maggioritaria nera. Documentò le condizioni di vita sotto il regime razzista dell’Apartheid, realizzando ritratti di personalità del calibro di Nelson Mandela e Miriam Makeba. Successivamente tornò in Europa per poi trasferirsi negli Stati Uniti. Nel 2018 la Leica Camera AG lo nominò per il premio Leica Hall of Fame.