Dialogue

Dans la galerie Leica de Munich, Johanna-Maria Fritz revient sur l’œuvre de Jürgen Schadeberg, lauréat du Leica Hall of Fame, à l’occasion du centenaire de Leica.

Dans le cadre du centenaire de Leica que nous célébrons en 2025, une nouvelle exposition s’ouvre chaque mois dans une galerie Leica sélectionnée, réunissant un talent d'aujourd'hui et un ou une lauréate du Leica Hall of Fame Award. L’une de ces expositions sera visible dès le 14 avril à la galerie Leica de Munich, où Johanna-Maria Fritz reviendra sur l’œuvre de Jürgen Schadeberg. Ces photographes font tous deux preuve d’une remarquable sensibilité pour les lieux et les gens marqués par des bouleversements sociétaux et économiques.

Que vous inspirent les 100 ans de photographie Leica ?

Leica possède une longue histoire aux multiples facettes. Durant le nazisme, l’entreprise participait d’un côté à l’économie de guerre, alors que de l’autre Ernst Leitz II et sa fille Elsie Kühn-Leitz aidaient leurs collaborateurs juifs à fuir dans le cadre du programme secret « Leica Freedom Train ». Souvent, ils leur donnaient un Leica pour leur permettre de subvenir à leurs besoins à l’étranger grâce à la photographie.

Même si la marque Leica est souvent associée à des figures masculines comme Henri Cartier-Bresson ou encore Robert Capa, plusieurs femmes ont également réalisé des œuvres exceptionnelles avec ces appareils photo. Le point de vue Leica adopté par Inge Morath, Gerda Taro, Dorothea Lange ou encore Jane Evelyn Atwood a tout autant influencé l’histoire de la photographie que celui des hommes.

Mon premier Leica était un M6. J’avais reçu de l’argent pour mes dix-huit ans pour passer le permis et je me suis acheté à la place un Leica M6 d’occasion qui m’avait coûté 600 euros. C’était la première fois que je choisissais délibérément un appareil photo et je l’utilise encore.

Comment l’œuvre des lauréats du Leica Hall of Fame a-t-elle influencé votre travail ?

L’œuvre des lauréats du LHOF a énormément influencé ma perspective de photographe. Je salue tout particulièrement la nomination de Herlinde Koelbl et de Barbara Klemm. Leurs clichés m’ont accompagnée tout au long de ma carrière et ont façonné ma conception de la narration et de la profondeur visuelles.

Je me souviens avoir visité une exposition de Barbara Klemm au Gropius Bau à Berlin quand j’étais jeune photographe. J’avais entendu dire que souvent les gens ne se sentaient pas menacés par elle, voire la sous-estimait. Cela m’avait beaucoup touchée. Les femmes créent souvent plus facilement un lien. En effet, les gens baissent la garde en face d’elles. J’en ai moi-même fait l’expérience, ce qui est selon moi à la fois une chance et une responsabilité dans le cadre de mon travail.

Quels points communs et quelles différences sont apparus dans ce dialogue ?

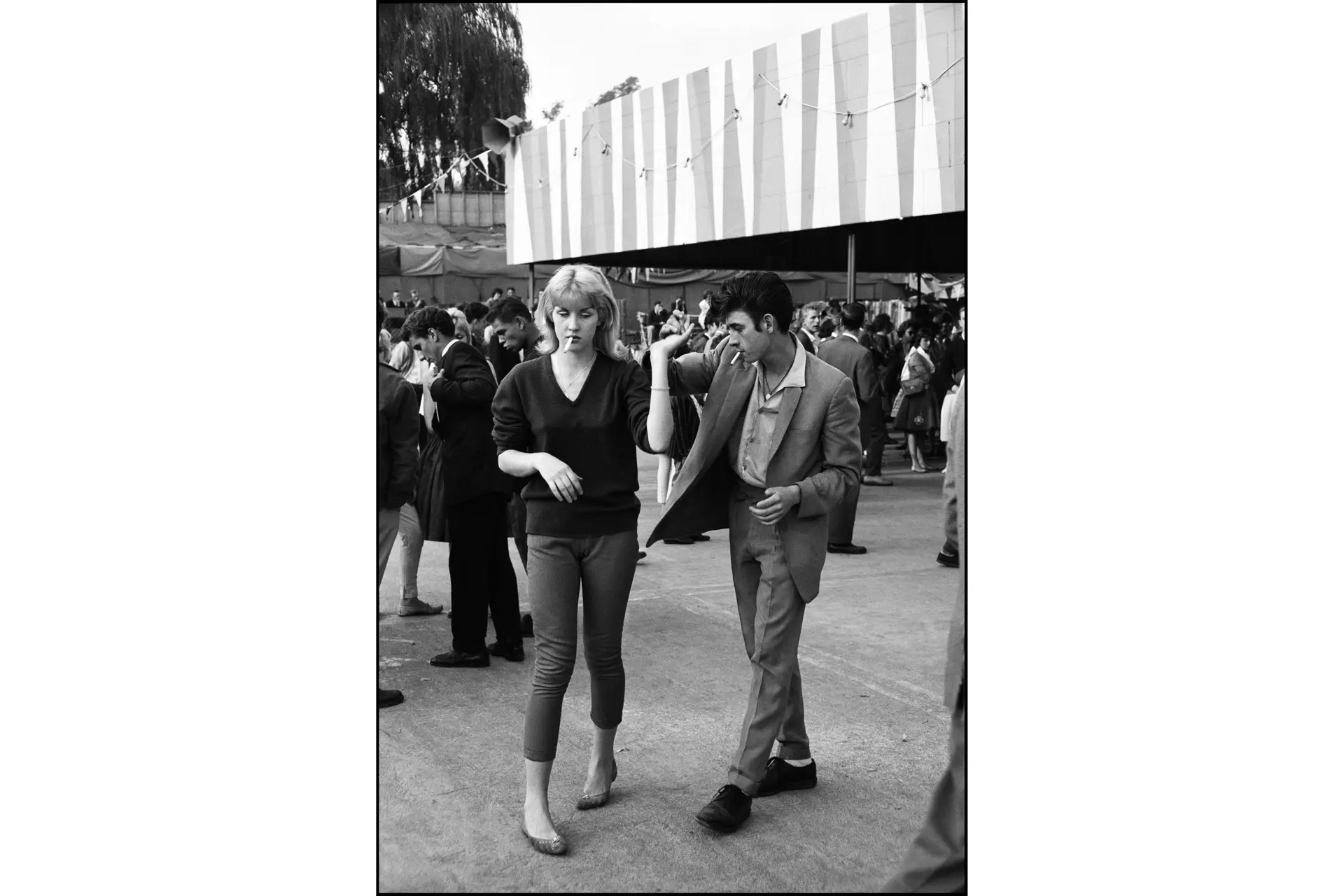

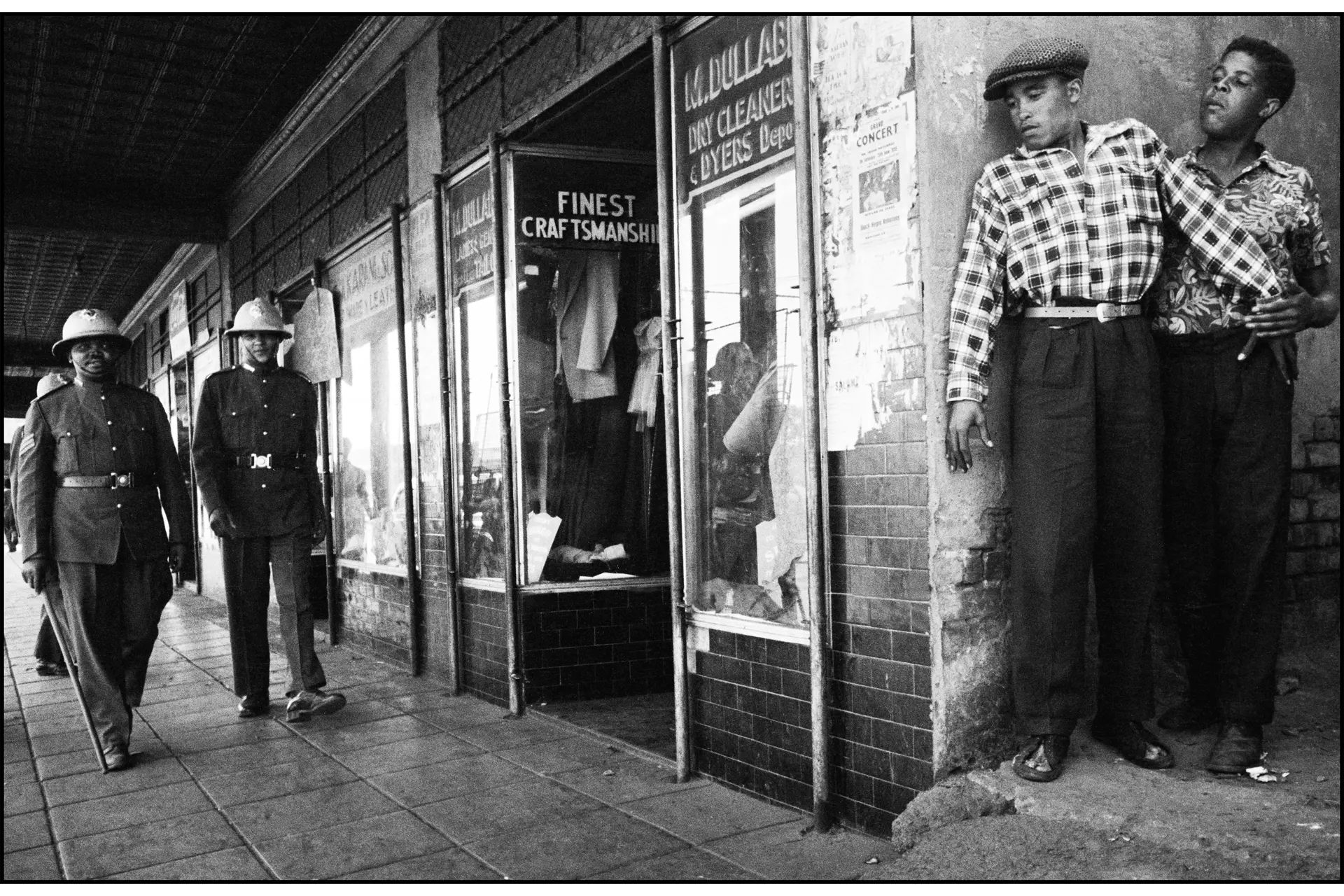

Jürgen Schadeberg et moi partageons une préoccupation commune : documenter l’Histoire et la résilience humaine. Il a immortalisé l’Apartheid en Afrique du Sud en mettant l’accent sur l’oppression et la résistance, tandis que je photographie les sociétés marginalisées et les zones de conflit dans le monde entier, souvent en accordant une attention particulière à l’expérience des femmes. Nos styles reflètent certes différentes époques, mais nous utilisons tous deux la photographie comme outil de narration et de transformation. L’exposition ouvre un dialogue entre des conflits passés et présents et montre comment les images préservent l’Histoire et donnent la parole à celles et ceux qui, autrement, sont souvent invisibilisés.

Où puisez-vous votre inspiration ?

Cela dépend si c’est pour un projet documentaire de mon choix ou pour mon travail journalistique. Pour les projets libres, je me renseigne en détail sur mon sujet pendant une longue période ; c’est par exemple le cas pour mon projet actuel Keep Her Pure, qui traite de la représentation de la virginité féminine. J’ai lancé mes recherches dans toutes les directions. Je consulte non seulement des photos, mais aussi des enregistrements audio, des textes et des vidéos.

En revanche, mon travail journalistique me mène souvent dans des lieux qui sont le théâtre de crimes atroces. Je considère que ma mission est de les documenter et de contribuer à éduquer. Pour le projet que j’ai réalisé pour Leica, j’ai adopté une approche davantage journalistique que dans mes projets personnels. Nous n’avions que deux semaines à y consacrer, que j’ai passées en Virginie-Occidentale. J’ai voyagé dans la région avec un ami journaliste, j’ai parlé avec beaucoup de gens et j’ai exploré les lieux.

De quoi traite votre série ?

Elle porte sur la fin du boom du charbon en Amérique, sur ce qui arrive quand une région perd sa principale industrie et sur celles et ceux qui ne veulent pas être laissés pour compte. Au milieu du siècle dernier, 125 000 personnes environ travaillaient dans les mines de charbon de Virginie-Occidentale dans l’est des États-Unis. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 13 000. Des bassins houillers florissants sont devenus des villes fantômes, comme Rhodell. Là où on trouvait avant des cinémas, des magasins, des stations-service, il ne reste aujourd’hui plus que des ruines où la végétation reprend ses droits. Seules 130 personnes y résident encore, dont 34 % vivent sous le seuil de pauvreté.

Quel appareil photo avez-vous utilisé et pourquoi ?

Le Leica SL3. Je voulais me servir d’un appareil photo plein format avec autofocus et avoir la possibilité de changer d’objectif.

Selon vous, comment la photographie a-t-elle évoluée durant les dernières décennies ?

Il y a bien sûr eu la transition de l’argentique vers la photographie numérique. Durant mes études il y a dix ans, je travaillais encore beaucoup avec l’argentique. À cette époque, les pellicules coûtaient déjà cher, mais leur prix n’atteignait pas des sommets comme aujourd’hui. Pour être franche, je ne peux plus me permettre aujourd’hui de réaliser de gros projets en argentique. En plus, les appareils photo numériques moyen format ont changé la donne. Ils ouvrent de tout nouveaux horizons.

Comment jugez-vous la situation actuelle pour les photographes ?

Selon moi, les photojournalistes sont extrêmement importants en ce moment. L’intelligence artificielle génère de fausses images et les fake news se diffusent extrêmement rapidement sur les réseaux sociaux. Notre mission est donc de rendre la vérité visible.

En outre, de nombreux acteurs des médias cherchent à réduire leurs coûts. De plus en plus de grands journaux donnent une enveloppe globale pour les reportages en zone de guerre et baissent les forfaits journaliers qui n’étaient déjà pas très élevés. Par ailleurs, le coût de la vie augmente. Je trouve cette évolution inquiétante.

Quel rôle jouent les galeries à l’ère du numérique, particulièrement en relation avec votre travail ?

Je considère les expositions comme essentielles, que ce soit dans des galeries, des musées ou des lieux publics. Voir une photo imprimée permet de s’y confronter de manière bien plus intense qu’en la regardant simplement sur un téléphone ou un ordinateur.

En même temps, pousser les portes d’un musée ou d’une galerie est bien souvent une expérience élitiste. Les expositions en plein air ou sur Internet permettent à toutes les classes sociales et au monde entier d’accéder aux images. Toutefois, les galeries jouent un rôle central dans mon travail, car elles offrent un espace où mes photos peuvent être présentées tel que je les ai pensées. Et bien sûr, je génère une partie de mes revenus de photographe grâce à ces expositions.

Johanna-Maria Fritz

Sur le papier, Johanna-Maria Fritz vit à Berlin, mais dans les faits, elle est très souvent en déplacement. Après des études de photographie à l’école Ostkreuz de Berlin, elle est depuis début 2019 membre de l’agence du même nom. Ses photos ont entre autres été publiées dans le Spiegel, le Zeit, le National Geographic et Le Monde. Johanna-Maria Fritz a reçu plusieurs prix pour son œuvre, notamment le prix Inge Morath et le German Peace Prize for Photography. Récemment, elle a travaillé en Syrie après la chute du régime Assad.

Jürgen Schadeberg

Né à Berlin, il y obtient son diplôme à l’école spécialisée d’optique et de phototechnique avant de se faire embaucher par l’Agence de presse allemande (dpa) à Hambourg. En 1950, il déménage en Afrique du Sud où il travaillera jusqu’en 1959 en tant que collaborateur du magazine Drum, la plus importante plateforme d’expression pour les Noirs, la population majoritaire. Il documente les conditions de vie sous le régime raciste de l’Apartheid et réalise entre autres le portrait de personnalités telles que Nelson Mandela et Miriam Makeba. Il reviendra ensuite en Europe avant de s’installer aux États-Unis. Leica Camera AG l’a fait entrer dans son Leica Hall of Fame en 2018.