對話:黃京與拉夫·吉布森(Ralph Gibson)

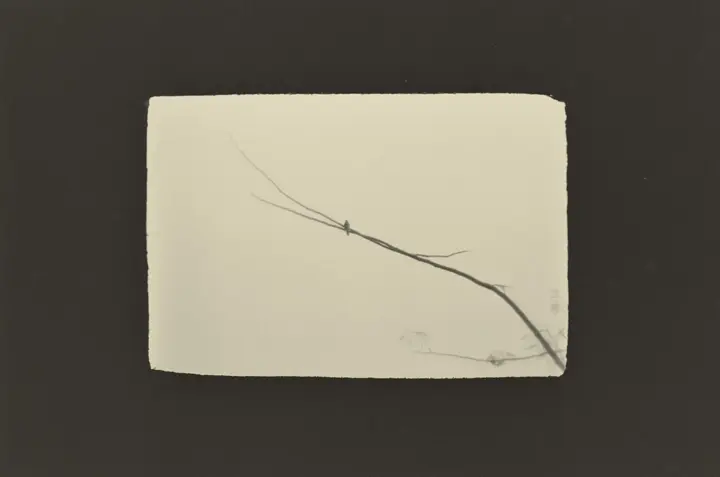

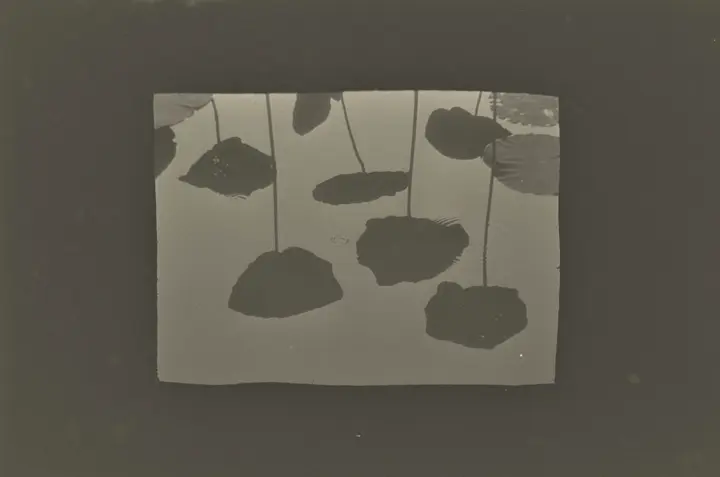

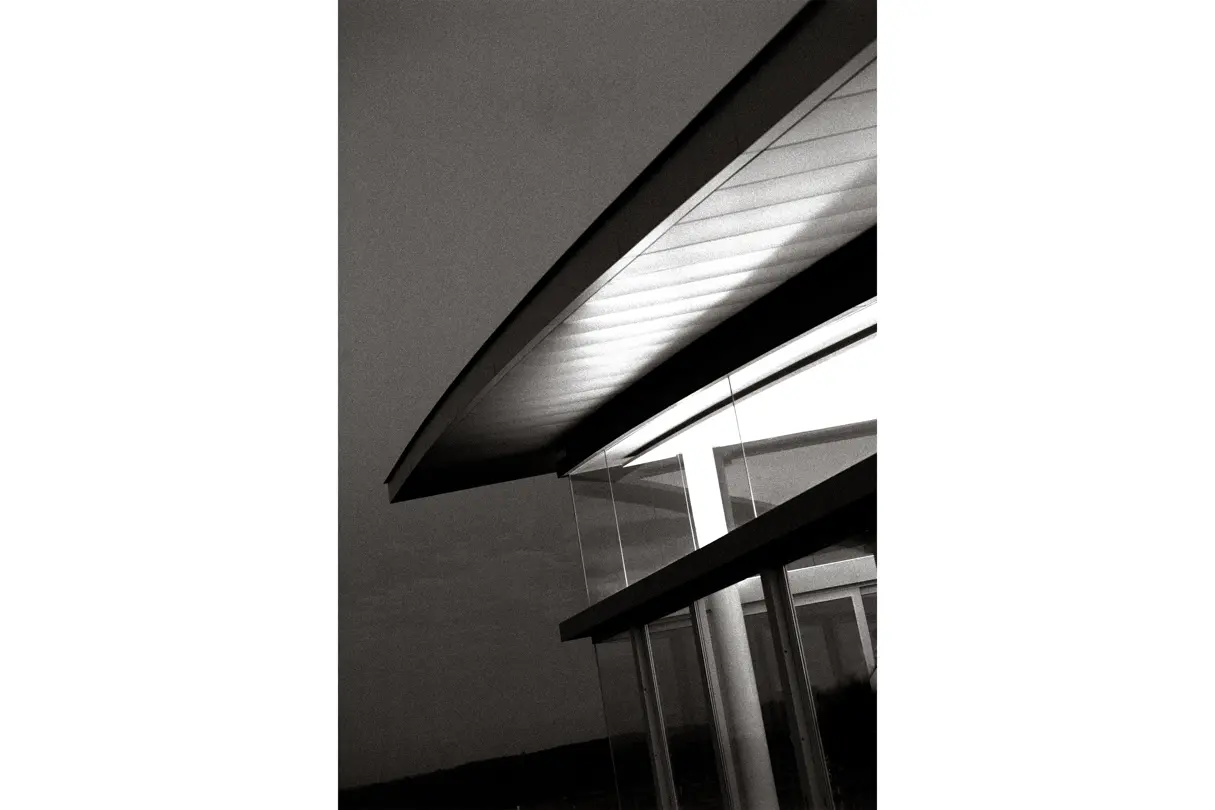

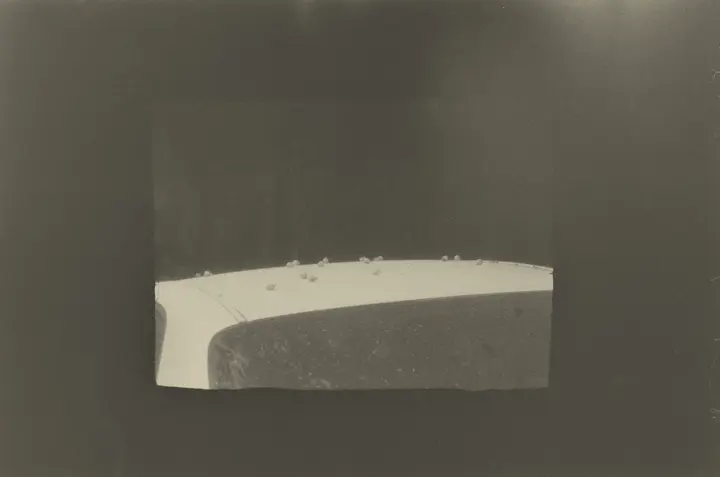

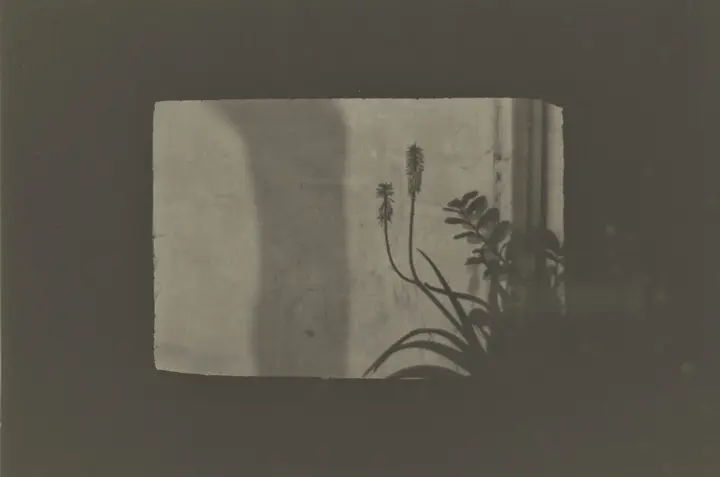

© Jing Huang

在徠卡百年慶典之際,2011年徠卡奧斯卡·巴納克新人獎得主黃京與徠卡名人堂獎得主拉夫·吉布森展開了一場攝影對話。兩人的作品將於7月10日起在臺北徠卡畫廊展出。

作為徠卡I型相機百年慶典系列的一部分,徠卡畫廊又推出了一場別具氛圍的對比展覽,充分彰顯徠卡攝影獨特的藝術風格:在臺北徠卡畫廊,黃京與拉夫·吉布森的創作世界碰撞出了精彩的火花。憑藉對形式美感、紋理和灰度的深刻洞察,以及如畫般的視覺質感,兩位中美攝影師的作品將為觀眾呈現一場視覺盛宴。

徠卡:對於徠卡攝影一百週年,您有什麼想法?

黃京:首先,徠卡品牌已延續百年,這本身就是一項了不起的成就。100年前,徠卡將相機變得小巧便攜,改變了人們拍攝的方式。攝影從此可以隨時隨地進行,開啟了即時影像通訊的時代。這一創新在當時引發了社會觀念的深刻變革。如今,智慧型手機和網際網路已經接續了這一使命。40多年前,徠卡便已完成自我轉型,轉向攝影藝術。徠卡攝影現在已經發展成為一種獨特的藝術形式,展現出隨性自由、超越空間限制的攝影美學。

Leica Hall of Fame得獎者作品對您的作品有什麼影響?

許多人認為,徠卡相機主要適用於紀實攝影,但在徠卡名人堂獲獎者的作品中,可以看到許多藝術性十足的攝影作品,或是具有強烈藝術表現力的紀實作品。這更加堅定了我尋找個人風格的決心

您此次展出的攝影作品聚焦什麼主題?

這個系列並沒有明確的主題,我追求的是一種遊移的陌生感,試圖以孩童般的好奇心進行探索,用全新的視角重新審視這個世界。

本次展覽以兩代人之間的視覺對話為核心。您是如何切入這一主題的?

非常榮幸能與拉夫·吉布森進行這場對話。他是我攝影之旅中最重要的引路人之一,他對靜物攝影的熱忱,開闊了我的視野。在這場對話中,我特別聚焦於靜物的表達,這種表達與中國繪畫哲學產生了微妙的共鳴。靜物承載著人類生活的痕跡,是情緒和意義的載體。然而,在技術層面,我的創作方法與吉布森截然不同:我的作品注重低對比度效果,更接近中國水墨畫的韻味,希望能夠帶給觀者一種更具沉思性和層次感的體驗。

在這場攝影對話中,展現出了哪些共性或差異?

我從小學習繪畫,因此特別注重攝影作品的形式美感。吉布森的作品具有強烈的繪畫表現力、完美的平面構圖和細膩的灰度層次。誇張的手法、微妙的比例調整和顆粒質感往往比主題本身更能引起我的共鳴。在這場對話中,我嘗試將中國傳統美學的元素轉化為攝影作品。

您是如何汲取靈感的?

近來,我的創作與藝術史緊密交織,創作手法逐漸形成東西方藝術感知的對話關係,有時甚至達到兩種美學體系的交融狀態。我熱衷於透過西方視覺語言的鏡頭來詮釋東方藝術,從中尋找靈感。此外,初為人父的經歷讓我得以重溫孩童未經雕琢的視角,他們獨特的觀察方式已成為我獲取新創意的重要源泉。

您主要使用哪些相機進行拍攝?為什麼選擇它們?

我最鍾愛的器材是徠卡I型相機。雖然這款相機已有百年歷史,卻依然絕對可靠。我特別欣賞它小巧的外形和直觀的操作。對焦需要全神貫注,這有助於讓我與拍攝物件建立更深的聯結,這是一種奇妙而簡單的觀察之道。

攝影在過去幾十年中發生了哪些變化?

在過去的100年裡,攝影發生了翻天覆地的變化。相機的解析度越來越高,體積越來越小,編輯軟體大行其道,如今人工智慧也開始嶄露頭角,常被視為對攝影本質的挑戰。但是,如果我們回歸攝影的本質,它仍然是捕捉我們情感的媒介。我們體驗每一個瞬間,並用相機捕捉它們。這些照片不僅僅是資訊的傳遞者,更是記憶和情感的載體。

試想一下:如果我們不曾用相機記錄孩子的成長歷程,日後不得不嘗試透過人工智慧生成的圖像來填補這些逝去的瞬間——這些合成的影像,還能同樣觸動我們的心弦嗎?

您認為攝影在未來會有哪些機會和挑戰?

如今,攝影變得更加普及,這為攝影帶來了機會——越來越多的人帶來了他們獨特的視角,以多樣的形式和視角豐富這個世界。這種開放性令人讚嘆。

但挑戰恰恰在於這種豐富性。如今,要創作出有意義的作品,需要更深入的反思、跨領域的交流,最重要的是,要在紛繁複雜的環境中呈現出自己真實的聲音。

在數位時代,畫廊對於您的創作扮演著怎樣的角色?

過去,畫廊是藝術家展示作品唯一的視窗。如今,越來越多創作者選擇了全新的數位化方式來展示他們的作品。儘管如此,我依然認為畫廊是最佳選擇。首先,畫廊的空間經過了精心設計,光線、平面、氛圍、溫度、氣味——這些都是螢幕無法傳遞的。其次,畫廊為觀眾提供了一段空白而純粹的時光,讓人得以靜心地沉浸於作品之中。

© Jing Huang

Jing Huang

Born in Guangzhou in 1987, Jing Huang now lives and works in Shenzhen. Huang studied photography at the Guangzhou Academy of Fine Arts, graduating in 2010. In 2011, he won the Leica Oskar Barnack Newcomer Award for his series Pure of Sight. His work has been showcased in exhibitions around the world.

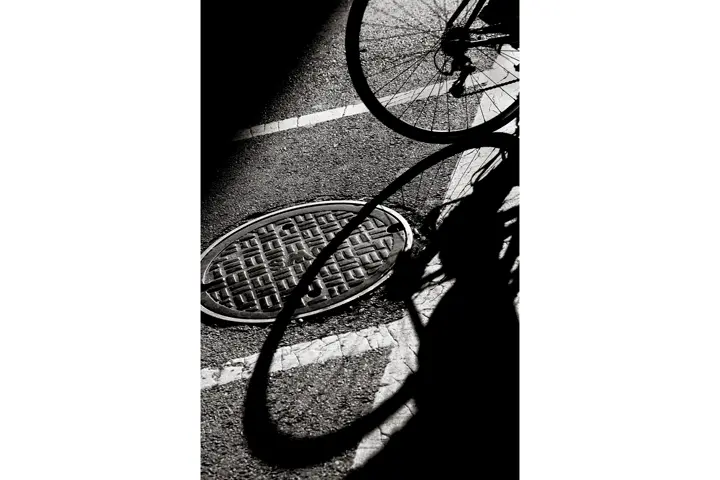

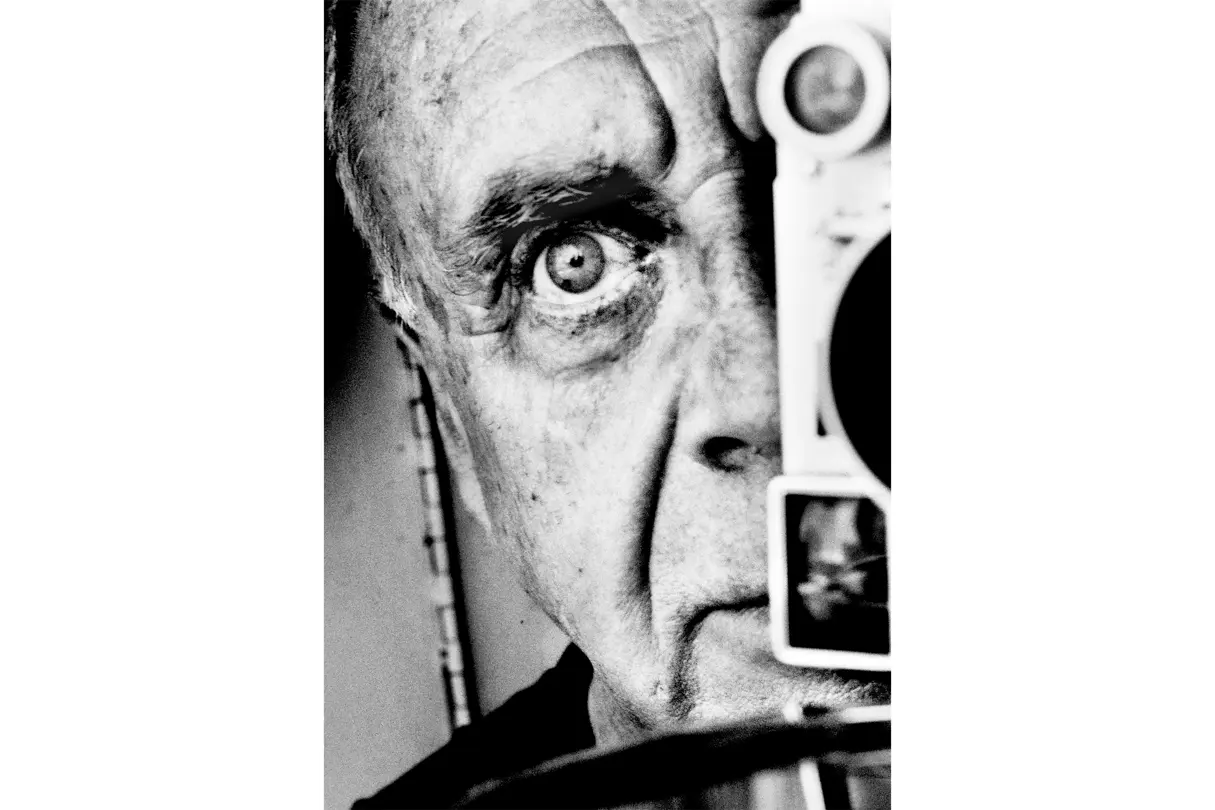

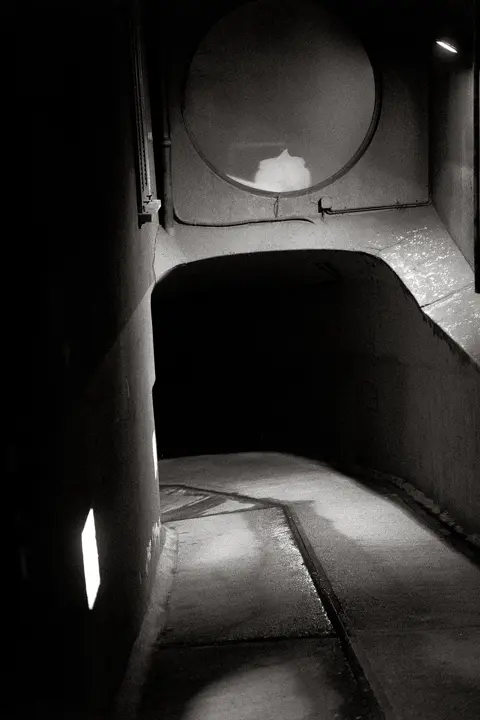

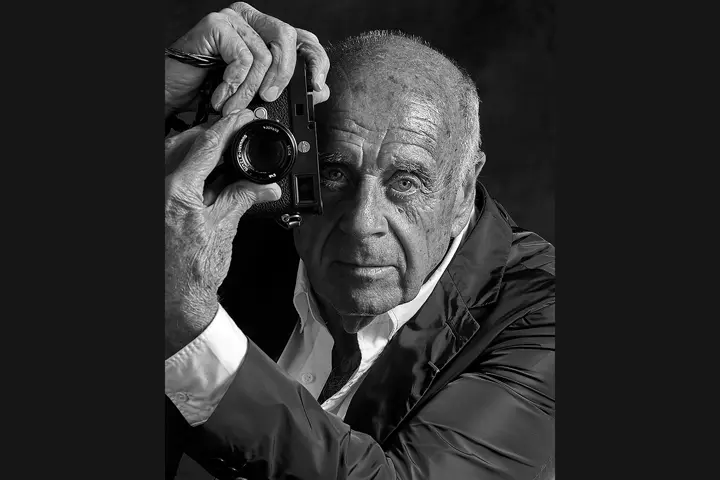

Ralph Gibson © Bob Tursack

Ralph Gibson

Born in Los Angeles, California, in 1939, Ralph Gibson studied photography in the U.S. Navy and, from 1960 to 1962, at the San Francisco Art Institute. He worked as an assistant to Dorothea Lange from 1961 to 1962 and Robert Frank from 1967 to 1968. Gibson founded his publishing house, Lustrum Press, in 1969 and has since published over 40 monographs. His work is featured in major collections and museum holdings, has been exhibited internationally, and has earned him numerous accolades, including the Leica Medal of Excellence in 1988 and the French Order of Merit “L’ordre national de la Légion d’honneur” in 2018. He was inducted into the Leica Hall of Fame in 2021.