Im Dialog

In der Leica Galerie München nimmt Johanna-Maria Fritz anlässlich des 100-jährigen Leica Jubiläums Bezug auf das Werk des Leica Hall of Fame Gewinners Jürgen Schadeberg.

Im Rahmen des 100-jährigen Leica Jubiläums eröffnet 2025 monatlich in einer ausgewählten Leica Galerie eine neue Ausstellung, die ein zeitgenössisches Talent mit einem Gewinner oder einer Gewinnerin des Leica Hall of Fame Awards (LHOF) zusammenbringt. So auch ab dem 14. April in der Leica Galerie München, wo Johanna-Maria Fritz Bezug auf das Werk von Jürgen Schadeberg nimmt. Die Fotografin und den Fotografen eint ihr Gespür für Orte und Menschen, die durch gesellschaftliche und wirtschaftliche Umwälzungen geprägt wurden.

100 Jahre Leica Fotografie – was sind Ihre Gedanken dazu?

Leica hat eine lange und vielschichtige Geschichte. Während des Nationalsozialismus war das Unternehmen zum Teil in die Kriegswirtschaft eingebunden, und gleichzeitig gab es den „Leica Freedom Train“, eine geheime Rettungsaktion, mit der Ernst Leitz II und seine Tochter Elsie Kühn-Leitz jüdischen Mitarbeitern zur Flucht verhalfen. Oft mit einer Leica, um ihnen eine Existenz als Fotografen im Ausland zu ermöglichen.

Obwohl Leica besonders mit männlichen Fotografen wie Henri Cartier-Bresson oder Robert Capa verbunden wird, haben auch viele Frauen mit Leica herausragende Arbeiten geschaffen. Inge Morath, Gerda Taro, Dorothea Lange oder Jane Evelyn Atwood prägten mit ihrer Leica-Perspektive die Fotografiegeschichte ebenso stark.

Meine persönliche Verbindung zu Leica begann mit einer M6. Zum 18. Geburtstag bekam ich Geld für einen Führerschein und kaufte mir stattdessen eine gebrauchte Leica M6 für 600 Euro. Das war meine erste bewusste Entscheidung für eine Kamera, die mich bis heute begleitet.

Wie hat die Arbeit der LHOF Preisträgerinnen und Preisträger Ihre eigene Arbeit beeinflusst?

Die Werke der mit dem LHOF Ausgezeichneten haben meine Perspektive als Fotografin maßgeblich geprägt. Besonders freut es mich, dass Herlinde Koelbl und Barbara Klemm mit diesem Preis gewürdigt wurden. Ihre Bilder haben mich über meine gesamte Karriere hinweg begleitet und mein Verständnis für visuelles Erzählen und Bildtiefe geformt.

Ich erinnere mich, wie ich als junge Fotografin Barbara Klemms Ausstellung im Gropius Bau in Berlin besuchte. Irgendwo hatte ich gehört, dass sie oft nicht als Bedrohung wahrgenommen oder sogar unterschätzt wurde. Das hat mich tief berührt. Als Frau ist es oft einfacher, Zugang zu bekommen – die Menschen lassen ihre Schutzmechanismen fallen. Diese Erfahrung teile ich und sehe sie in meiner Arbeit sowohl als Chance als auch als Verantwortung.

Welche Gemeinsamkeiten oder Unterschiede werden in diesem Dialog sichtbar?

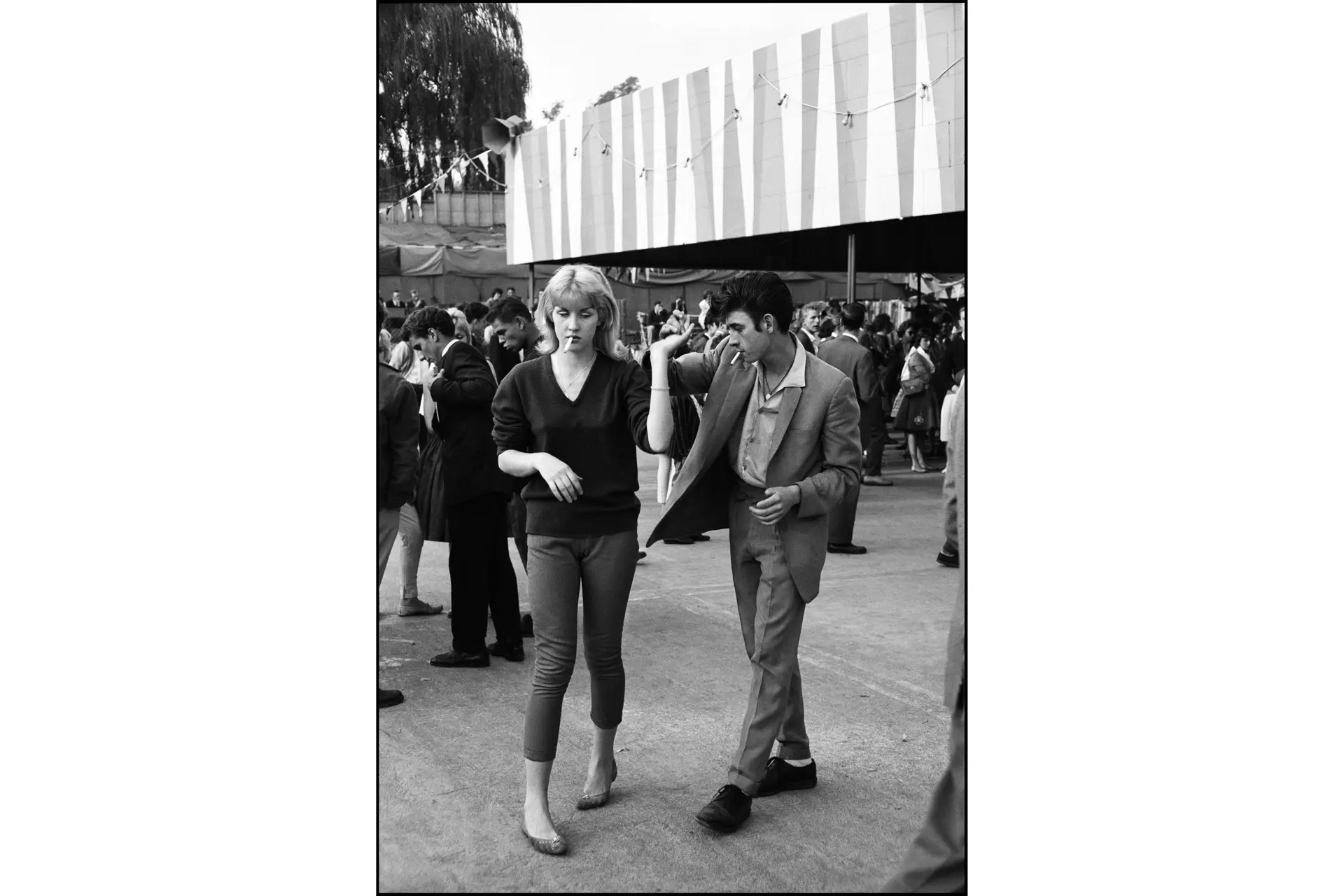

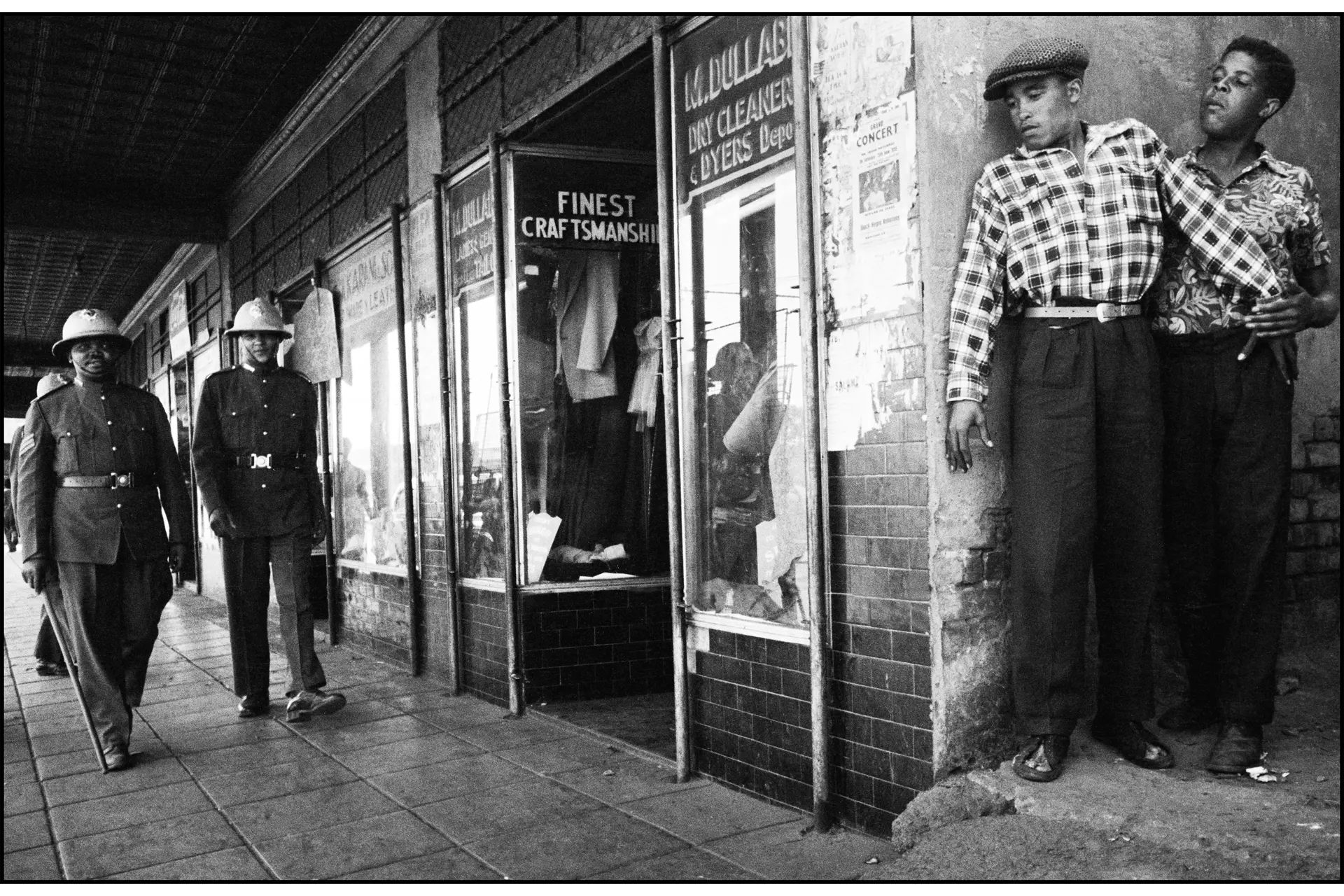

Jürgen Schadeberg und mich verbindet ein gemeinsames Anliegen: die Dokumentation von Geschichte und menschlicher Widerstandskraft. Während er die Apartheid in Südafrika mit dem Fokus auf Unterdrückung und Widerstand festhielt, beschäftige ich mich mit marginalisierten Gemeinschaften und Konfliktzonen weltweit, oft mit auf die Erfahrungen von Frauen gerichtetem Augenmerk. Auch wenn unsere Stile unterschiedliche Epochen widerspiegeln, nutzen wir beide die Fotografie als Werkzeug für Erzählung und Wandel. Diese Ausstellung schafft einen Dialog zwischen vergangenen und gegenwärtigen Konflikten und zeigt, wie Bilder Geschichte bewahren und denen eine Stimme geben können, die sonst häufig übersehen werden.

Wo holen Sie sich Inspiration?

Ich unterscheide zwischen meinen freien dokumentarischen Projekten und meiner journalistischen Arbeit. Bei freien Projekten setze ich mich über einen längeren Zeitraum intensiv mit einer Thematik auseinander, wie zum Beispiel bei meinem aktuellen Projekt Keep Her Pure, das sich mit der Vorstellung der weiblichen Jungfräulichkeit befasst. Dafür recherchiere ich in alle Richtungen. Nicht nur anhand von Fotografie, sondern auch durch Ton, Text und Video.

Meine journalistische Arbeit hingegen führt mich oft an Orte, an denen grausame Verbrechen geschehen. Ich sehe es als meine Aufgabe, diese zu dokumentieren und zur Aufklärung beizutragen. Das Projekt, das ich für Leica produziert habe, bin ich journalistischer angegangen als meine freien Arbeiten. Wir hatten nur zwei Wochen Zeit, die ich in West Virginia verbracht habe. Gemeinsam mit einem befreundeten Journalisten reiste ich durch die Region, sprach mit vielen Menschen und erkundete die Orte.

Worum geht es in Ihrer Serie?

Es ist eine Geschichte über den verblassenden Kohleboom Amerikas, darüber, was passiert, wenn eine Region ihre zentrale Industrie verliert – und über diejenigen, die nicht vergessen werden wollen. Mitte des letzten Jahrhunderts arbeiteten rund 125 000 Menschen in den Kohleminen von West Virginia im Osten der USA. Heute sind es noch etwa 13 000. Aus den einst florierenden Kohle-Camps wurden Geisterstädte – eine davon ist Rhodell. Wo früher Kinos, Läden und Tankstellen standen, sind heute nur noch überwucherte Ruinen zu sehen. Dennoch leben dort noch etwa 130 Menschen, 34 Prozent von ihnen unter der Armutsgrenze.

Mit welcher Kamera haben Sie fotografiert und warum?

Mit der Leica SL3. Ich wollte eine Vollformatkamera mit Autofokus nutzen und die Möglichkeit haben, die Objektive zu wechseln.

Was denken Sie, wie hat sich die Fotografie in den vergangenen Jahrzehnten verändert?

Natürlich gab es die Umstellung von analoger auf digitale Fotografie. Während meines Studiums vor zehn Jahren habe ich noch viel analog fotografiert. Damals waren Filme teuer, aber nicht so absurd teuer wie heute. Ich kann es mir schlicht nicht mehr leisten, größere Projekte analog umzusetzen. Außerdem haben digitale Mittelformatkameras das Spiel verändert. Sie eröffnen noch einmal ganz neue Möglichkeiten.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation für Fotografinnen und Fotografen?

Ich denke, dass Fotojournalistinnen und Fotojournalisten gerade jetzt extrem wichtig sind. Durch künstliche Intelligenz werden falsche Bilder generiert, und in den sozialen Medien verbreiten sich Fake News rasant. Deshalb haben wir die Aufgabe, die Wahrheit sichtbar zu machen.

Allerdings versuchen viele Medienhäuser, Kosten zu sparen. Große Zeitungen zahlen zunehmend Pauschalen für Berichterstattung aus Kriegsgebieten und senken die ohnehin schon niedrigen Tagessätze. Währenddessen steigen die Lebenshaltungskosten. Das bereitet mir Sorgen.

Welche Rolle spielen Galerien im digitalen Zeitalter, insbesondere für Ihre Arbeit?

Ich halte Ausstellungen für essenziell – sei es in Galerien, Museen oder im öffentlichen Raum. Ein gedrucktes Bild zu sehen, ermöglicht eine viel intensivere Auseinandersetzung mit der Fotografie, als wenn man es nur auf dem Handy oder Computer erlebt.

Gleichzeitig ist ein Museums- oder Galeriebesuch oft ein elitäres Erlebnis. Outdoor-Ausstellungen oder das Internet ermöglichen es, Menschen aus allen sozialen Schichten und aus der ganzen Welt Zugang zu Bildern zu verschaffen. Galerien spielen dennoch eine zentrale Rolle in meiner Arbeit, da sie einen Raum bieten, in dem meine Fotografien so präsentiert werden können, wie sie gedacht sind. Natürlich verdiene ich mit Ausstellungen auch einen Teil meines Lebensunterhalts als Fotografin.

Johanna-Maria Fritz

Offiziell wohnt Johanna-Maria Fritz in Berlin – tatsächlich aber ist sie das ganze Jahr über unterwegs. An der Berliner Ostkreuzschule studierte sie Fotografie, seit Anfang 2019 ist sie Mitglied der gleichnamigen Agentur. Ihre Arbeiten wurden mitunter im Spiegel, in der Zeit, in National Geographic und Le Monde publiziert. Fritz’ Arbeiten wurden bereits mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Inge-Morath-Preis und Deutschen Friedenspreis für Fotografie. Zuletzt fotografierte sie in Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes.

Jürgen Schadeberg

In Berlin geboren, besuchte er dort die Schule für Optik und Phototechnik, bevor er anschließend für die Deutsche Presse-Agentur in Hamburg tätig war. 1950 zog er nach Südafrika und war bis 1959 Mitarbeiter des Magazins Drum, des wichtigsten Forums für die schwarze Mehrheitsbevölkerung. Er dokumentierte die Lebensumstände unter dem rassistischen Apartheidregime, porträtierte Persönlichkeiten wie Nelson Mandela und Miriam Makeba. Später kehrte er nach Europa zurück und ging in die USA. 2018 berief ihn die Leica Camera AG in die Leica Hall of Fame.