Dialogue : Roselena Ramistella et Gianni Berengo Gardin

Exposée à la galerie Leica de Milan, Roselena Ramistella entre en dialogue avec les œuvres de Gianni Berengo Gardin dans le cadre des 100 ans de Leica.

Le centenaire Leica crée l’espace nécessaire au dialogue. Chaque mois, une nouvelle galerie ouvre ses portes pour réunir des photographes contemporains de talent et des lauréats du Leica Hall of Fame Award (LHOF). En juin, deux talents italiens se rencontreront : Roselena Ramistella apporte une perspective humaniste à Gianni Berengo Gardin, qui réalise des documentaires sociaux en noir et blanc. Les œuvres de ces deux artistes permettent d’établir des parallèles et de créer un dialogue.

Leica : Que vous inspirent les 100 ans de photographie Leica ?

Roselena Ramistella : Le centenaire de Leica invite à réfléchir au pouvoir de la photographie en tant que moyen d’expression et de documentation. Plus que la célébration d’une marque, il souligne la manière dont la photographie a formé l’image que nous nous faisons du monde. À une époque dominée par les images numériques, l’histoire de Leica présente la photographie à la fois sous un visage artistique et en qualité de témoin, capable d’éveiller des émotions et d’influencer notre perception d’expériences humaines.

Où puisez-vous votre inspiration ?

Mes expériences personnelles et l’échange avec les gens forment la base de mon travail. J’aime raconter des histoires dont l’individu est le centre. L’histoire de l’art me passionne et les livres d’histoire que je feuillette sont une source d’inspiration inépuisable. Il se peut que l’histoire elle-même soit ma muse, la manière dont les événements s’entremêlent.

Mes études en sciences politiques m’ont également été d’une grande aide pour développer un regard plus global sur certains sujets. Pour moi, le rapport à la photographie et aux thèmes que j’aborde se joue à un niveau plus profond, parfois difficile à décrypter.

@Roselena Ramistella

Quels points communs et quelles différences sont apparus dans ce dialogue ?

Le dialogue entre mes photos et celles de Gianni Berengo Gardin rend explicite un désir commun d’explorer l’existence humaine dans divers contextes. Je l’exprime par les couleurs, que j’utilise afin de retirer le maximum d’informations de chacune de mes scènes. Gardin se révèle quant à lui un maître de la photographie en noir et blanc et se concentre sur l’essentiel.

Ce qui nous rapproche, c’est que nous racontons tous les deux des histoires. Qu’il s’agisse d’une anecdote liée à un seul cliché ou d’un projet à long terme : nous aspirons tous deux à raconter les histoires d’une communauté ou d’un individu : les visages, les événements, les transformations. Si, dans notre travail, la transition est esthétique, les contextes politiques et historiques ainsi que la société elle-même sont différents. Et pourtant, rien ne change sur le plan émotionnel.

Parmi les clichés de Gianni Berengo Gardin sélectionnés, lequel est votre préféré ? Pouvez-vous le décrire en quelques mots ?

Cette légendaire photo de Gianni Berengo Gardin est reconnaissable entre toutes. Elle a été prise en Grande-Bretagne en 1977 et montre une petite voiture garée devant une étendue maritime. À l’intérieur de la voiture, on aperçoit un couple qui semble plongé dans ses pensées, avec la mer d’Irlande comme arrière-plan. Cette photo initie le sentiment d’un moment suspendu et soulève d’innombrables questions dans l’esprit du spectateur : ce couple est-il en train de se séparer ? S’agit-il vraiment d’un couple ?

La solitude des deux protagonistes est palpable. Ils semblent esseulés, détachés du monde qui les entoure alors qu’ils contemplent la mer. La sobriété de cette scène devient un puissant instrument de réflexion et invite les spectateurs à plonger dans un univers ponctué de sentiments et d’interprétations.

@Gianni Berengo Gardin

Quel rôle jouent les galeries à l’heure des médias numériques, particulièrement en relation avec votre travail ?

Elles permettent de raconter des histoires à travers les expositions de photos argentiques et incitent à des discussions éloquentes en encourageant l’interaction entre les artistes et leur public. Cette démarche permet aux galeries de faire gagner la photographie documentaire en visibilité et de créer une communauté artistique qui sensibilise aux sujets sociaux et culturels. Ces institutions sont aussi importantes, dans le contexte numérique, pour valoriser la photographie documentaire.

Les expositions sont un dialogue visuel entre deux générations. Comment avez-vous abordé le sujet ?

J’ai donné corps au dialogue visuel entre deux générations en apportant une comparaison directe entre mes photos et celles de Gianni Berengo Gardin. Je voulais montrer que nos œuvres transmettent des émotions et des histoires semblables et ce, même si elles proviennent de contextes et d’époques différents.

Notre dialogue visuel ne se contente pas de mettre en avant les différences stylistiques et thématiques. Il invite également le public à réfléchir à la manière dont les expériences et les perceptions sont liées les unes aux autres au fil du temps.

@Roselena Ramistella

Sur quel thème portent vos photos dans l’exposition ?

Mes photos abordent des thèmes sociaux, culturels et géopolitiques. Men of Troubled Waters présente des pêcheurs siciliens qui sauvent des migrants au cours de leurs voyages en mer. The Healers met en scène des vieilles femmes qui soignent par la prière, la magie populaire et un art de guérison ancestral : une tradition jamais documentée jusqu’alors.

Pour Deepland, un projet en cours depuis 2016, j’ai voyagé sur d’anciens chemins muletiers afin de montrer la vie de communautés rurales en pleine mutation. Mon travail entrelace des histoires personnelles avec l’histoire de la Sicile et pose des questions d’importance globale. La Sicile est à mes yeux le symbole même d’une identité forte et d’une délimitation culturelle : un « pays frontalier » à la fois géographiquement proche et mentalement souvent éloigné de l’Europe.

@Gianni Berengo Gardin

Roselena Ramistella

Née en Sicile en 1982, la photographe contemporaine italienne met avant tout en scène des aspects sociaux, humanistes et culturels. Elle a étudié la photographie et les sciences de la communication et a œuvré à la fois dans un contexte national et international. Ses œuvres ont déjà pu être admirées dans le cadre de nombreuses expositions, individuelles ou collectives, ainsi que lors de festivals de photographie. Divers magazines ont en outre publié ses photos, dont National Geographic, Internazionale et Marie Claire. Son pays natal est un fil rouge qui relie tous ces récits dans une histoire visuelle et qui célèbre la richesse des expériences sociales et culturelles.

Quel appareil avez-vous utilisé pour réaliser vos photos et pourquoi ?

Je travaille actuellement avec le Leica SL2. Il offre des performances et une qualité d’image exceptionnelles. Il m’accompagne depuis des années et est devenu une sorte de trésor « sacrosaint ». Je lui préfère, pour certains projets, le Leica Q3. Sa légèreté et son côté passe-partout sont un avantage de taille dans bien des situations. Il me permet de capturer des moments authentiques sans être intrusive.

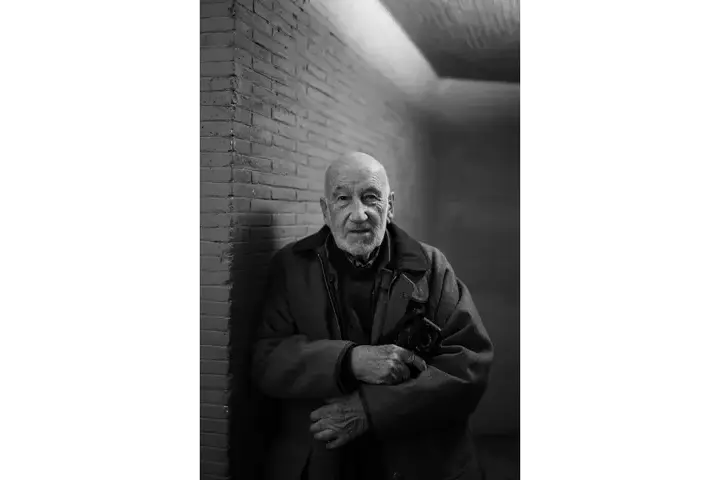

Gianni Berengo Gardin

Né le 10 octobre 1930 à Santa Margherita Ligure, le photographe a débuté sa carrière dans les années 1950 en s’inspirant d’Henri Cartier-Bresson. Il s’est principalement consacré à la photographie humaniste et a illustré en particulier la vie en Italie. Il a, entre autres, travaillé pour des magazines de renom tels que Il Mondo, L’Espresso et Domus. Gianni Berengo Gardin a réalisé exclusivement des clichés argentiques en noir et blanc. Il a publié plus de 250 recueils de photos au cours de sa carrière. On le considère aujourd’hui comme l’un des plus grands photographes du XXe siècle.

Selon vous, comment la photographie a-t-elle évolué au cours des dernières décennies ?

La photographie a connu un changement radical au cours de la dernière décennie. Elle est devenue plus accessible, mais le flux d’images constant qui défile sur les réseaux sociaux entraîne une saturation visuelle et diminue la force d’expression de nombreux clichés.

La production automatisée d’images issue de l’intelligence artificielle est également problématique. Même la photographie documentaire n’est pas entièrement à l’abri, car les manipulations peuvent brouiller les limites entre la réalité et la fiction.

Je plaide en faveur d’un retour à l’essence de la photographie, qui trouve ses origines dans la confrontation consciente et profonde avec le monde qui nous entoure, au-delà de la consommation rapide et loin de la frénésie d’images actuelle. Il est crucial d’insuffler de nouveau aux projets photographiques une signification plus importante, et ce, pas uniquement en tant que source d’informations, mais également en tant qu’outil pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons.

Quelles opportunités et quels défis voyez-vous pour l’avenir de la photographie ?

Pour une photographe, il est primordial de ne pas tomber dans les griffes du maniérisme. Le langage imagé ne peut prendre son envol qu’en réfléchissant sur soi-même et en n’ayant de cesse de se perfectionner. Il est en même temps important de rémunérer correctement le travail des photographes et de le reconnaître comme un art contemporain à part entière. Les musées et les institutions culturelles devraient intégrer davantage la photographie, valoriser sa pertinence artistique et donner aux photographes l’espace qu’ils méritent.