對話

在徠卡攝影100週年之際,Johanna-Maria Fritz將在慕尼黑徠卡畫廊談論Leica Hall of Fame得主Jürgen Schadeberg的作品。

自 2025 年起,徠卡將每月將於指定徠卡畫廊舉辦一場全新展覽,匯聚當代攝影新秀與Leica Hall of Fame Award(LHOF)得主,共同展現跨世代的影像對話。自4月14日起,慕尼黑徠卡畫廊也將展出這樣一場對話展覽,由Johanna-Maria Fritz向Jürgen Schadeberg的經典作品致敬。這兩位攝影師皆擁有對於因社會與經濟劇變而深受影響之地與人的敏銳洞察力,這正是他們作品的共同語言。

對於徠卡攝影一百週年,您有什麼想法?

徠卡的歷史豐富悠久。在納粹統治時期,徠卡公司一方面部分捲入戰爭經濟體系,同時卻也發起了名為「Leica Freedom Train」的秘密救援行動——由Ernst Leitz II及其女兒Elsie Kühn-Leitz領導,幫助猶太員工逃離迫害。這些員工通常會攜帶徠卡相機,這讓他們在國外能以攝影維生。

雖然人們常把徠卡與男性攝影師,如布列松(Henri Cartier-Bresson)或卡帕(Robert Capa)聯想在一起,但是仍有許多女性使用徠卡相機拍出傑出作品。Inge Morath、Gerda Taro、Dorothea Lange或Jane Evelyn Atwood同樣以其徠卡視角,在攝影史上留下深刻印記。

我與徠卡的淵源始於一台M6。我18歲生日時,得到了一筆考駕照的費用。我最終沒有去考駕照,而是買了一台價值600歐元的二手徠卡M6。這是我第一次下定決心購買相機,而這部相機至今仍伴我左右。

Leica Hall of Fame(LHOF)得獎者的作品對您的作品有何影響?

身為攝影師,LHOF得獎者的作品對我的影響非常深遠。對於Herlinde Koelbl和Barbara Klemm榮獲此獎項,我感到特別開心。他們的作品陪伴了我的整個攝影生涯,並塑造我對透過畫面說故事及影像深度的理解。

我想起曾是年輕攝影師的我,曾在柏林的馬丁‧格羅皮烏斯博物館(Gropius Bau)欣賞Barbara Klemm的展覽。我曾聽說,人們通常不把她當一回事,甚至低估她。這讓我十分震驚。女性通常比較容易取得機會,因為人們會放下防備心。我分享這方面的經驗,並將其視為工作中的機會以及責任。

在這次對話中,我們可以看到哪些相同或相異之處?

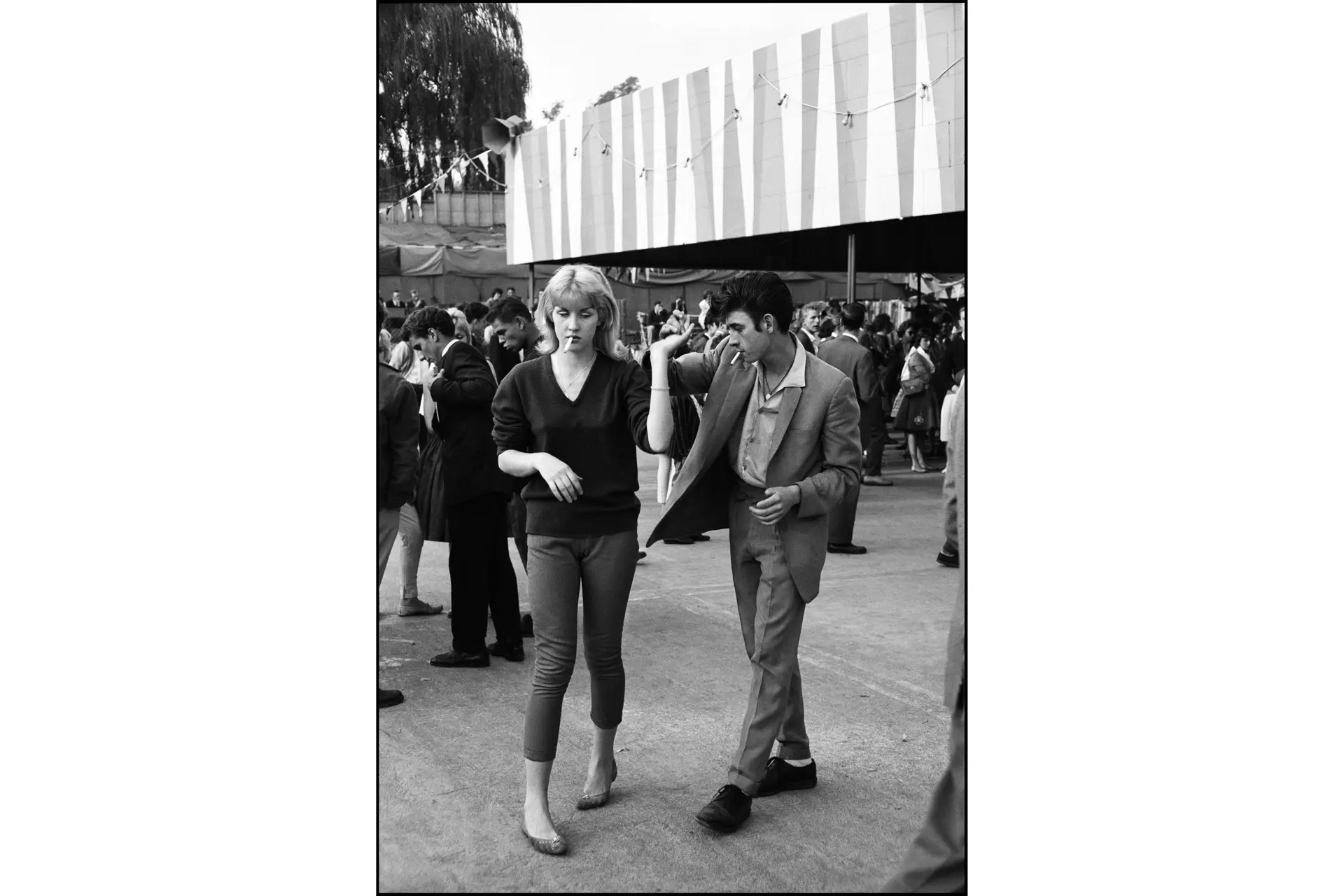

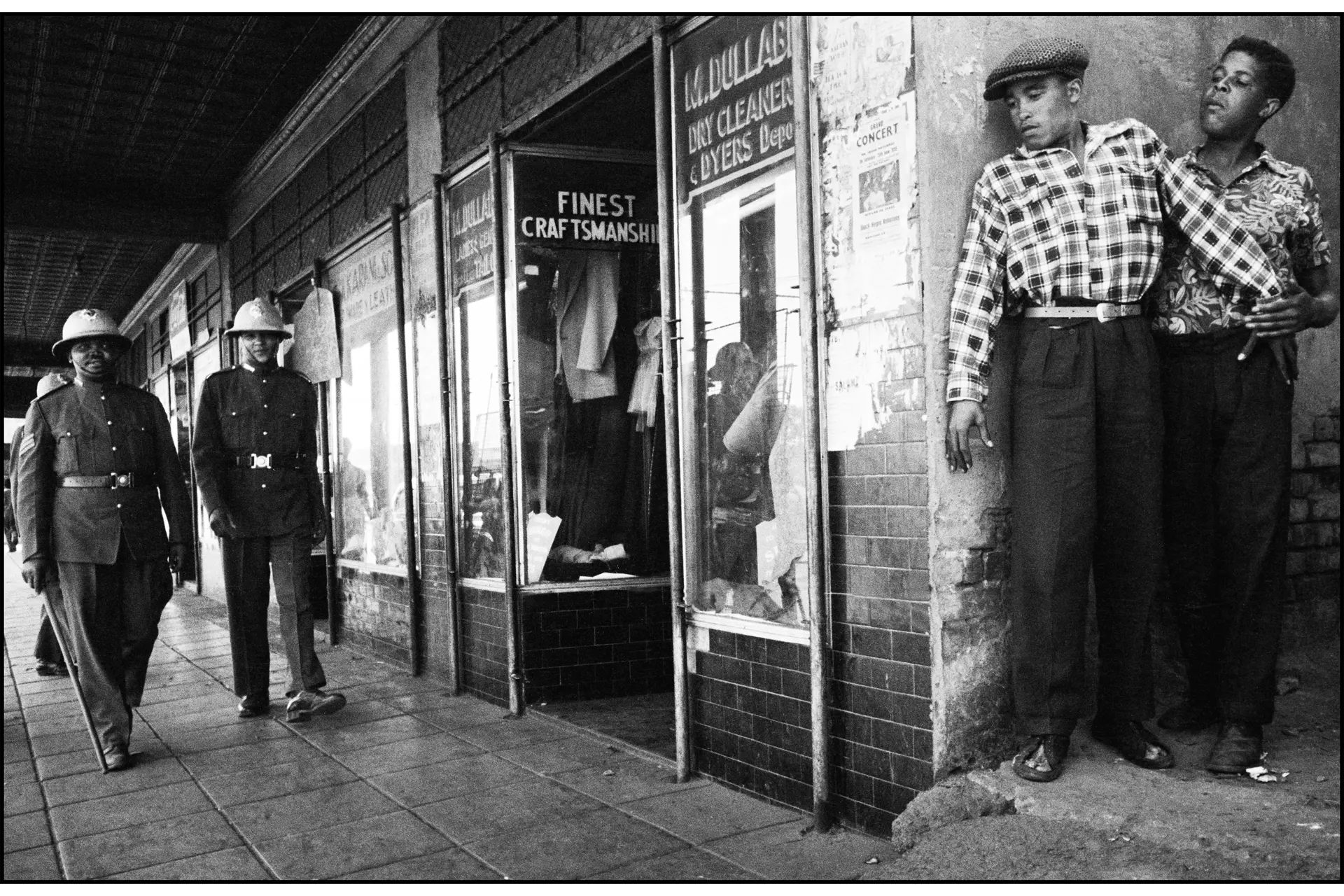

「紀錄歷史」與「人的韌性」是Jürgen Schadeberg和我同樣關心的主題。他在南非實施種族隔離制度的期間,捕捉下壓迫與反抗的照片,而我則前往世界各地邊緣化的社群與衝突區域,通常以女性經驗作為主要主題。即便我們的風格反映了不同時代,我們都將攝影作為敘事與變革的工具。在此展覽中,我們進行了一場今昔衝突的對話,並展現留存歷史的影像,並為常被忽視的事件或人物發聲。

您是如何汲取靈感的?

我將攝影工作分成「自由紀錄計劃」和「新聞工作」兩種。我會長時間密集地進行主題性的自由計劃,如我目前的計劃Keep Her Pure——一個關於女性貞操的系列作品。我會在各個方面查找資料。不侷限在攝影,還包含音檔、文字和影片。

相較之下,我的新聞工作通常會將我引領至發生駭人犯罪之地。我將紀錄與敘說事件的來龍去脈視為我的責任。我為徠卡製作的計劃,比較偏向於新聞面相,而不是自由紀錄。我們在西維吉尼亞僅有兩週的時間。我和一位記者朋友走遍該地區,和許多民眾交流,並到處探索。

您這系列作品的主題是什麼?

這是一段關於美國煤礦產業繁榮逐漸消逝的故事,講述當一個地區失去核心產業後所面臨的變化,以及那些不願被遺忘的人們的掙扎與堅持。上世紀中葉,約有125 000名礦工在美國東部的西維吉尼亞工作。至今仍有約13 000人從事此工作。曾經繁榮的煤礦本營如今已成為鬼城——Rhodell則是其中之一。過去曾是電影院、商店和加油站林立的小鎮,今日已成荒蕪的廢墟之地。即便如此,仍有約130名居民住在當地,而其中34%的人口生活在貧窮線之下。

您使用哪款相機?原因為何?

我想要一部配有自動對焦功能的全片幅相機,並能夠更換鏡頭,所以我選擇了徠卡SL3。

您覺得在過去數十年中,攝影有什麼改變?

從底片到數位攝影的轉換是顯而易見的。十年前,當我還在念書時,曾大量地使用底片拍照。當時的底片雖費用高昂,當沒有像今天一樣貴的不可思議。這讓我無法負荷以底片拍攝更大型的攝影計畫。除此之外,數位的中片幅相機改變了攝影的遊戲規則,開啟了全新的可能性。

您會如何評論攝影師的現況?

我認為攝影記者對現在這個時代來說,特別重要。AI能夠生成虛假照片,而在社群媒體上假新聞猖獗。因此呈現事實真相是我們的責任。

即便如此,許多媒體公司仍試圖節省成本。對於戰爭區域的報導費用,越來越多大型報社只願支付定額費用,並降低本已低廉的日薪。同時,生活成本卻持續上升。這讓我十分擔憂。

在數位時代,特別是對您的作品來說,畫廊扮演的角色是什麼?

無論是在畫廊、博物館或公共空間,我認為展覽是非常重要的。與在手機或電腦上欣賞影像的體驗相比,印刷出來的攝影作品更能與觀者進行深刻交流。

同時,參觀博物館或畫廊通常是帶有菁英主義色彩的體驗。戶外展覽或網路可以讓來自世界各地、所有社會背景的人們欣賞影像。不過畫廊在我的作品中仍扮演著重要角色,它提供空間,讓我能夠以所設想的方式呈現攝影作品。當然,身為攝影師,與畫廊合作也是我收入來源之一。

Johanna-Maria Fritz

Johanna-Maria Fritz名義上定居柏林,實際上卻常年奔波於世界各地。他曾在柏林的Ostkreuzschule學習攝影,自 2019年初成為與該學校同名機構的成員。其作品曾在《明鏡週刊》(Der Spiegel)、《時代週報》(Die Zeit)、《國家地理雜誌》與《世界報》(Le Monde)中發表。Fritz的作品榮獲多項獎項,包括Inge Morath獎和德國攝影和平獎(German Peace Prize for Photography)。他目前正在拍攝阿薩德政權垮台後的敘利亞。

Jürgen Schadeberg

出生於柏林,並在柏林就讀光學與攝影技術學校。其後,他任職於漢堡的德新社(Deutsche Presse-Agentur)。1950年移居南非,並服務於Drum雜誌,一直到1959年。該雜誌為黑人社群最重要的論壇。他記錄了南非種族隔離制度下的生活樣貌,並為如南非前總統曼德拉與歌手Miriam Makeba等重要人物拍攝肖像。在這之後,他回到歐洲,接著前往美國。2018年,Leica Camera AG將他納入Leica Hall of Fame。